crumii編集長・宋美玄のニュースピックアップ #32

韓国の性教育の歴史と実践は学びのかたまりでした

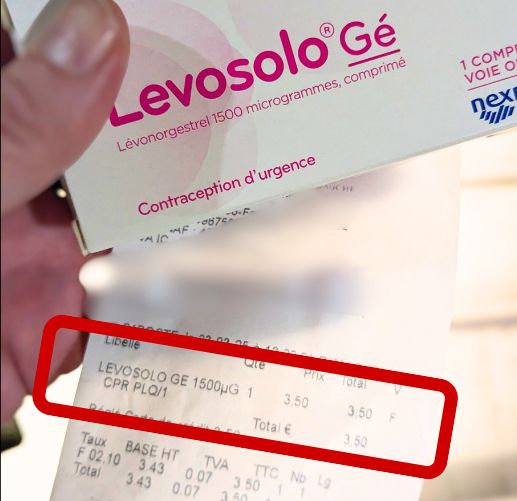

子どもの権利の推進やジェンダー平等の実現を目指し、70カ国以上で活動を展開しているプラン・インターナショナル・ジャパンが、「SRHR for JAPAN キャンペーン(https://srhrforjapan.com)」を行なっています。自分のからだや性・生殖に関する選択を自分の意思で決定できることを基本的権利として保障することを目指し、包括的性教育の推進、政策提言、意識調査と啓発活動を柱にしています。

このプロジェクトの一環として、韓国へのスタディーツアーが行われ、私も参加させていただきました。韓国は日本と同じようなジェンダーや性教育についての課題を抱えていますが、活発に議論されていて、その現場を視察することで制度や文化、性教育の試みの実態を知ることができました。

韓国における性教育の始まりと転機

韓国における性教育の歴史は1966年に始まります。当初は「性教育」という名が付けられてはいたものの、その内容は女子のみを対象とした純潔教育でした。授業では月経やナプキンの使い方が主題であり、男子はその時間にサッカーをして過ごしていたそうです(私が昭和の小学生だった頃と同じですね)。男子は性教育から完全に切り離されており、性についての教育熱は女子にのみ向けられました。そのため、性に関する認識の偏りが早い段階から固定化されていったそうです。

1971年には梨花女子大学において、文部省承認の性教育プログラムが導入されましたが、その内容は純潔教育の延長であり、ジェンダー平等や権利の視点を伴うものではありませんでした。

1990年代に入ると、性教育のあり方を根本的に変える原動力となる事件が起こりました。1992年に起きた「キム・ボウン事件」は韓国社会に大きな衝撃を与えました。キム・ボウンは9歳のころから義父による性的虐待を受け続けており、長い苦しみの末、成人後に恋人と共に義父を殺害しました。この事件をきっかけに社会全体に性教育の必要性が強く認識されるようになりました。

2000年には学校性教育のガイドラインが発表され、義務教育の中で年間10時間の性教育が保証される制度が整いました。その後、2007年には15時間、2009年には17時間へと拡大されました。

知識の伝達から、コミュニケーションへ

時間だけでなく、教育内容も大きく変化してきました。1990年代後半以降、性教育はそれまで主だった知識伝達から、対話やコミュニケーションを重視する方向へと転換しました。現在では実践を重視するトレーニング型の手法が広がっており、学ぶ人たちが自ら考え、行動につなげることができる教育デザインが重要視されているとのことでした。

性教育は「教育」から「コミュニケーション」に、講師は「教える立場」から「ファシリテーター」へという言葉に、多くの参加者が「なるほど」と膝を打っていました。

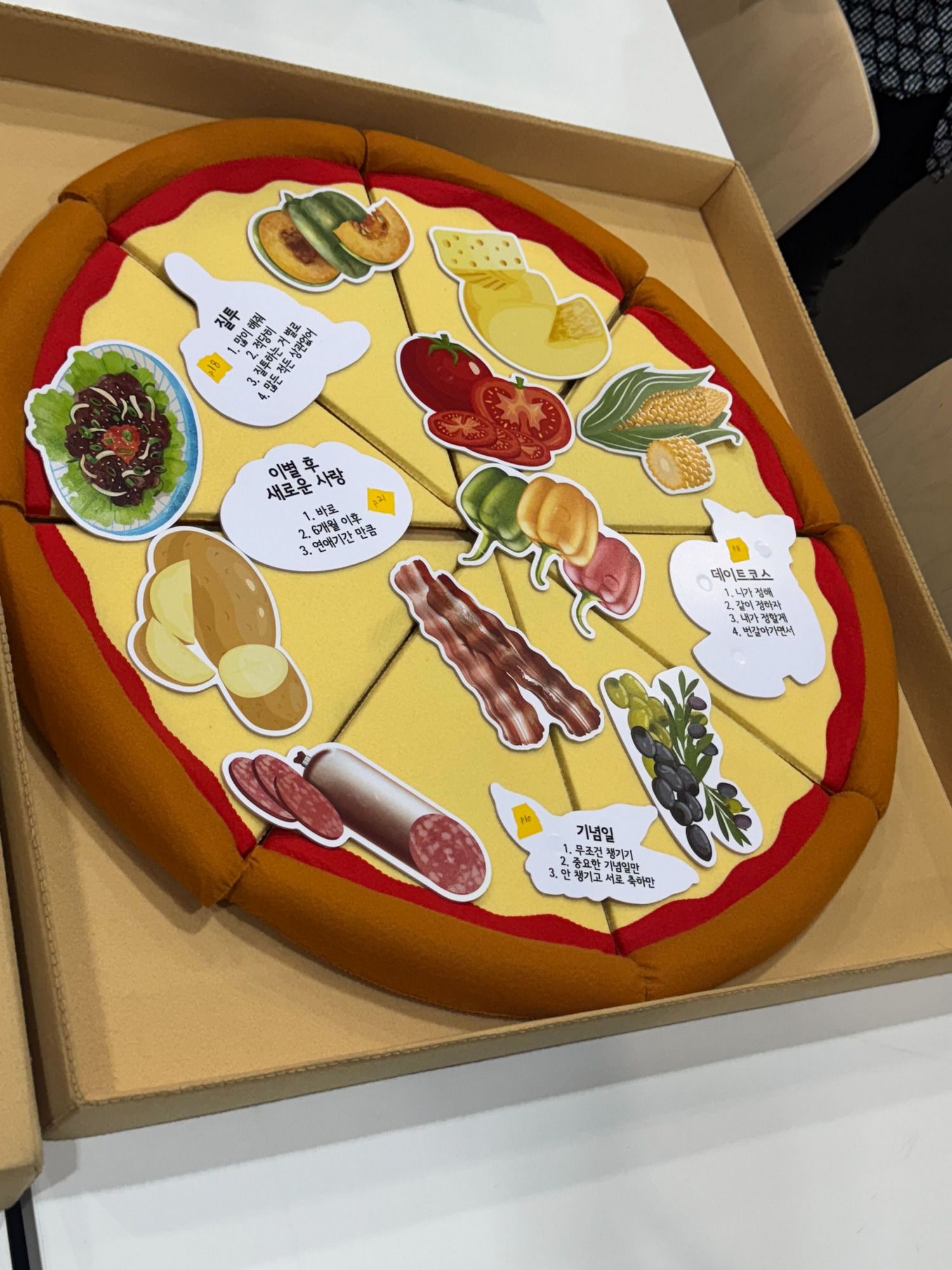

スタディーツアーでは、具体的な教育の実践を学びました。「権利チェッカー」と呼ばれるカードを使ったワークショップでは、日常の行為(写真を撮って相手に確認せずにSNSにアップする、など)を権利の尊重か侵害かを判断し、自分の言動を振り返る機会を持つことができました。「グリーンルーム」と呼ばれるディスカッションの場では、友情や恋愛、性的マイノリティやセルフプレジャーなど、通常は語りにくいテーマについて自由に話し合うことができました。教材の面でも工夫が凝らされており、障害のある人も使用できる性器模型を3Dプリンターで制作する試みや、異性愛を前提としない言葉遣いの工夫も学びました。

これまで私が行ってきた性教育は、主に集団授業だったので、参加型のワークショップのアイデアや進め方の勉強になりました。知識の伝達ではなく、人権や人と人との境界(バウンダリー)について考えてもらう機会にしていくというのは目から鱗が落ちることでした。

性教育をすすめることで男性からは不満もあった

先鋭的とも言えるこうした前向きな取り組みが進んでいる一方で、包括的性教育に対する反発も強く存在していると伺いました。公共図書館で性教育関連書籍が廃棄される事件や、行政ガイドラインから「包括的性教育」や「LGBTQ」という言葉が削除される事例があったとのことです。

性教育が性暴力の事件を題材にしたものに偏ると、受講者が不安や恐怖を抱く一方で、男性の中には「なぜ自分たちが加害者扱いされるのか」という不満を強める傾向も見られました。女性の多くは何らかの性被害に遭ったことがあるため、性被害に対して不安を感じることに対し、男性の大半は性暴力の加害者ではないので、割に合わない気持ちになるとのことを話されていて、非常に共感できました。

講義をしてくださったジェンダー教育プラットフォーム「ヒョジェ」院長のローリーさんは、こうした反発から、暴力を題材とした教育は加害者と被害者の対立を生み、加害していない男性が不利に感じることを学んだと、お話しされていました。そして、どうすれば男性たちにも自分ごととして学んでもらえるだろうかと考え、女性の体や権利を主としたもの、包括的性教育を行おうという方針につながって行ったとのことでした。

バックラッシュに対し、反発して敵対しあうのではなく、どうすれば相手に伝わるか考える姿勢がとても素晴らしいと感銘を受けました。私がこのスタディーツアーで一番学びだと感じたことかもしれません。

「害となる男性性の解体」を目的として韓国では近年、男性を対象にした教育の重要性が強調されています。欧州で開発された “IMAGINE” や “Manhood 2.0” などのプログラムが導入され、男性らしさの固定観念、権力関係、同意や感情表現をテーマにした教育が進められ、性教育を女性だけの問題にとどめず、社会全体で取り組むべき課題として共有する流れとなっているとのことです。

日本と韓国、学び合って、進んでいきたい

韓国の歩んできた、ジェンダー問題への取り組み、数々の重大事件からの世論の後押し、包括的性教育への流れ、そしてバックラッシュは、日本に共通する部分や学べる部分が多いと感じました。SRHRは一朝一夕に実現するものではありませんが、教育制度を変えていくことと意識改革を行って、少しずつSRHRがインストールされた世代を増やしていく必要があると思います。

今回のスタディーツアーでは、日本における包括的性教育を推進する際の具体的なアイデアや課題について学ぶこができました。制度、文化、教育方法をどのように結びつけて進めていくか。SRHR for JAPANの活動は、その問いに対する実践の一つとして、社会に新しい視点を提供するものになると考えられます。貴重な機会をありがとうございました。

Crmiiではこれからも海外におけるSRHRについてもお伝えしていこうと思います。