気になるキーワード「骨盤臓器脱」#01

骨盤臓器脱とは? 症状・原因・セルフチェックまで解説

「骨盤臓器脱」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。

骨盤臓器脱(こつばんぞうきだつ)は、膀胱や子宮、直腸などの骨盤内臓器が、本来の位置から下がり、腟の方へ膨らみ出てくる病気です。別名「子宮脱」「性器脱」とも呼ばれ、中高年女性に多いとされますが、出産経験のある20〜30代の女性にも起こることがあります。まれに、妊娠中に起こることもあります。

命に関わるものではありませんが、「腟から何かが出てくる感じ」「夕方になると下腹部が重い」「排尿しにくい」など、不快感や排尿・排便の障害が生活に影響してくるケースもあります。高齢女性の悩みとして有名な更年期障害に比べると、日本ではまだこの病気の認知度は低いのですが、早めに原因や対処法を知っておくことで進行を防ぎ、生活の質(QOL)を長く保つことができるので、ぜひ早めに知っておいてほしい病気です。

この記事では、骨盤臓器脱の仕組みや症状、セルフチェック方法、原因・予防策、治療法などについて解説します。

骨盤臓器脱とは?|起こる仕組みと種類(膀胱瘤・子宮脱・直腸瘤 ほか)

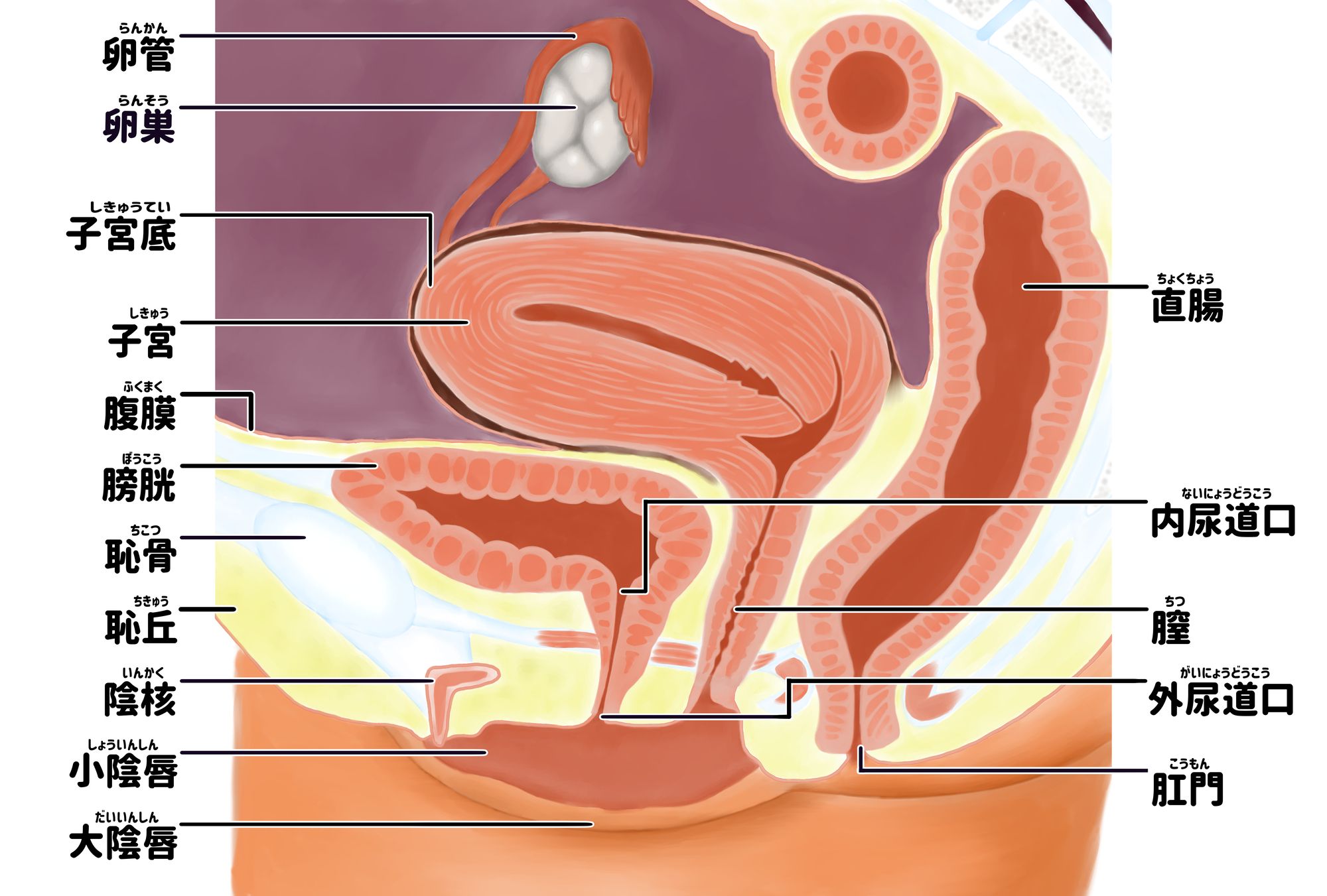

骨盤臓器脱は、骨盤の底で臓器を支えている筋肉・筋膜(きんまく:筋肉を包む膜)・靱帯(じんたい:骨と骨や臓器をつなぐ強い組織)が伸びたり傷ついたりすることで、膀胱や子宮、直腸といった骨盤内の臓器が下がり、腟側に膨らみ出てくる状態のことをいいます。

出てくる臓器の種類によって分類され、主な種類には次のようなものがあります。

膀胱瘤(ぼうこうりゅう)

膀胱が腟の前側の壁から膨らんでくるタイプ。

子宮脱(しきゅうだつ)/腟断端脱(ちつだんたんだつ)

子宮や、子宮摘出後の腟の奥が下がってくるタイプ。

直腸瘤(ちょくちょうりゅう)

直腸が腟の後ろ側の壁から膨らんでくるタイプ。

原因は日々の生活における骨盤底の負荷

特に妊娠・出産で骨盤底が大きく伸びたり損傷したりした後に、加齢や閉経で女性ホルモンが減ることによってさらに進みます。

重い荷物を持ち上げることや、慢性的な便秘や咳などでお腹に力(腹圧)がかかり続けることも悪化の原因になります。

よくある発症パターンは、産後しばらくは特に症状もなく普通に生活はできていたのに、更年期以降に急に症状が出てくるというものです。出産経験のない方でも、重労働・スポーツなどで腹圧がかかりやすい人に起こる場合もあります。

発症を防ぐには、骨盤底筋体操を習慣にしておくことや、肥満を解消する、便秘をしない、腹圧を高くするような行動を避ける(重いものを持つ、長時間の立ち仕事、慢性的な咳を放置するなど)ことを意識するようにしましょう(後半に詳しく解説しています)。

尿の出が悪くなったり、便秘が悪化したり、腟の皮膚に擦れや傷ができるなど、日常生活に支障が出た場合には、早めに婦人科や泌尿器科での相談をおすすめします。

骨盤臓器脱の症状|異物感・下垂感・排尿排便トラブル

ここまでの説明ではあまりピンとこない人が多いかもしれませんが、具体的にどんな困りごとがあるのか、骨盤臓器脱の症状についてみてみましょう。

膀胱、子宮、直腸などの骨盤内臓器は本来、骨盤底筋群や靭帯によってしっかり支えられている構造です(もちろん、本人は支えているという自覚はありませんので、意識でどうこうできるものではありません)。

これらを支える筋肉や靭帯といった組織が緩む・損傷することで周辺の臓器が腟から膨らんでくる、と想像してもらえるといいかなと思います。結果として、臓器が変形することで、さまざまな影響が出てきます。例えば、便がうまく流れず便秘になったり、尿道が強く曲げられて尿がちゃんと出なくなったりします。

腟の異物感

もっとも多い症状は、「腟から何かが下がってくる感じ」です。患者さんの中には「ピンポン玉のようなものが出てきた」「夕方になると腟の奥が重くなる」と表現される方もいます。これは、立って歩くことによって重力がかかり、徐々に臓器が下がってくるためです。

排尿トラブル

排尿に関するトラブルには、頻尿(何度もトイレに行きたくなる)、残尿感(出し切れていない感じ)、尿の勢いが弱い、排尿に時間がかかるといった症状があります。また、膀胱瘤と腹圧性尿失禁(せき・くしゃみ・運動で尿が漏れる症状)が同時に起こることもあります。

排便の問題

便秘や排便困難(いきんでも出にくい)も症状のひとつです。直腸瘤では便が腟側にたまるため、腟に出っ張ってきている腸を指で押して便を出しやすくする「用指排便」が有効な場合もあります。

性機能への影響

性交時の痛みや違和感、腟の乾燥感など性機能への影響も見られます。症状は朝より夕方に強くなる傾向があり、立ち仕事や長時間の歩行、重い荷物の持ち運びなどで悪化しやすいです。

悪化するとどうなるの?

骨盤臓器脱が進行すると、歩行や運動が困難になったり、就寝時にも違和感が残るようになります。特に強い痛みや出血があったり、尿がまったく出なくなったりした場合は、早急な受診が必要です。

骨盤臓器脱の原因・リスク要因と予防策

骨盤臓器脱は、「骨盤底筋群」と呼ばれる、腟や尿道、肛門のまわりを支える筋肉・靱帯・膜がたるんでしまい、弱くなることで起こります。

この骨盤底は、妊娠や出産、加齢、生活習慣などさまざまな要因でダメージを受けやすく、一度伸びたり切れたりすると、完全に元の状態には戻りにくいのが特徴です。

骨盤底筋群(ペリネ)については、こちらの記事でも解説しましたので合わせてどうぞ。

骨盤臓器脱のリスク要因は?

主なリスク要因には以下のようなものがありますが、案外「自分ではどうしようもない」ものが多く、普段の生活で無意識のうちに骨盤底筋群に負担をかけていると、骨盤臓器脱のリスクを高めてしまうことになります。

・経腟分娩(特に鉗子分娩や吸引分娩)や多産(出産回数が多い)

・加齢・閉経による女性ホルモン低下

・肥満(お腹への負担が増える)

・慢性的な咳(喘息・COPDなど)

・便秘習慣(いきみが骨盤底に負担をかける)

・重労働や重量物の持ち運び

今からできる予防策はある?

一次予防

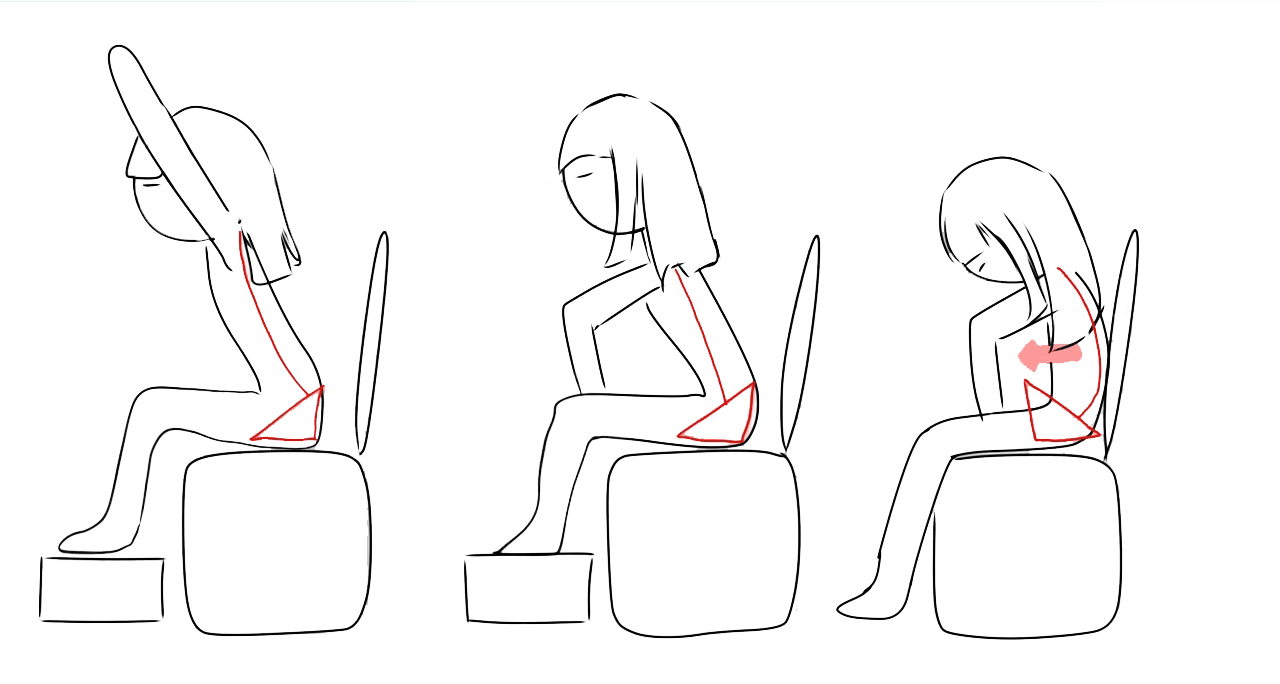

一次予防とは、まだ症状がない段階での予防のことです。骨盤臓器脱はこれがとても大事!適切な体重管理、便秘対策(食物繊維・水分摂取、足を少し高くする排便姿勢)、咳やアレルギーの治療、重い荷物は分けて持つといった、日頃の生活でペリネに気をつかっておくことが有効です。

骨盤底筋トレーニング

予防・軽症段階の改善どちらにも有効です。正しく行うためには、まず「肛門や腟を締める感覚」をつかむことが大切で、息を止めずに、短く締める運動と数秒締め続ける運動を組み合わせ、1日数回続けます。

特に産後は、無理な腹筋運動やジャンプなど腹圧が急にかかる動作は避け、医師や理学療法士の指導のもとで軽い骨盤底運動から始めるのがおすすめ。

二次予防

二次予防とは、軽症の段階で進行を防ぐための予防や治療のことをいいます。具体的には、前に挙げた生活習慣や姿勢の見直し、病院でのペッサリー(腟に入れて臓器を支える器具)による治療も選択肢になります。

やってみよう!骨盤臓器脱セルフチェック

骨盤臓器脱のよくある症状から、crumiiオリジナルのチェックリストを作成してみました。当てはまる項目が多い方は、骨盤臓器脱の可能性が高いので、ぜひ産婦人科を受診して相談を。

□ 腟口付近で玉のようなふくらみに触れられる、または鏡で見える

□ 夕方になると腟の奥や下腹部が重くなる

□ 排尿後も出し切れていない感じがある

□ 排便時、腟や肛門周囲を押すと出やすい

□ 長時間の立ち仕事や歩行で症状が強くなる

□ 咳・くしゃみ・重い荷物で悪化する

□ 性交痛や挿入時の違和感がある

□ 腟の擦れ、出血、分泌物の増加がある

□ 出産後から違和感が続く、または更年期以降に症状が強くなった

受診の目安:2項目以上当てはまる場合、または腟から明らかな突出物が見える場合は婦人科や泌尿器科へ。急な強い痛みや排尿不能などは救急対応が必要になることも。

まとめ|悪化を防ぐには早めの対策と生活の意識がカギ

セルフチェックはいかがでしたでしょうか。

骨盤臓器脱は、命にかかわるような病気ではありませんが、悩んでいる女性は意外と多く、放っておくと排尿や排便トラブルにつながり、日常生活での不快感が増していきます。出産や加齢、日常の動作などが原因になっており、無意識のうちに負荷をかけてしまっていることがあります。早い段階で気づいて治療を始めれば、進行をふせぐこともできます。

次回の記事では、受診の際の手順や治療や手術の選択肢について詳しく解説していきます。

【参考文献】

骨盤臓器脱の手術 メジカルビュー社,2011

病気がみえる vol.9 婦人科・乳腺科 メディックメディア,2021

英国王立産婦人科医協会(RCOG)公式サイト