妊婦健診完全ガイド【前編】|妊娠週数ごとの通院回数や内容まとめ

「妊婦健診ってどのくらいの頻度で行くの?」「どんな検査がある?」——はじめての妊娠、嬉しい気持ちとともにこんな疑問や不安も浮かんでくるのではないでしょうか。妊婦健診は、お母さんや赤ちゃんが元気かを確認するために欠かせない定期健診です。

この記事では、妊娠の初期から出産直前まで、妊婦健診の内容やスケジュールを詳しく解説していきます。初めての妊娠で不安な方や、これから妊活を考えているはじめての方にも理解できるよう具体的な内容をわかりやすくお伝えします。

妊婦健診とは?|健診の目的と通院の全体像

妊婦健診の役割(母体と胎児の健康管理)

妊婦健診の一番の目的は、お母さんと赤ちゃんの健康を確認すること。普段はいたって健康な人でも、妊娠中は自分では気づかないうちに、血圧が高くなったり、貧血が進んだりすることがあるため、そういった傾向がないかチェックします。赤ちゃんの成長にも個人差があり、健診で順調に成長できていることを確認していきます。

健診の基本回数は何回?(平均14回)

妊婦健診は、厚生労働省が推奨する標準的なスケジュールで、出産までに約14回通うのが一般的。多くの自治体では、助成金などもこのスケジュールを基準にして構成されています。ただ、妊娠の経過や病院によって多少異なる場合もあるので、健診の終わりに次回の予定を医師と確認するのを習慣にしておくと、忘れずに済むと思います。

また、双子やお母さんに持病があるといったハイリスク妊娠の場合は、追加の検査によってさらに回数が増えることもあります。

妊娠週数と頻度の関係って?

妊娠の進行に伴って、お母さんや赤ちゃんの状態を細やかにチェックする必要が出てくるため、健診の頻度も徐々に増えていきます。妊娠初期は4週間に1回程度ですが、中期になると2週間に1回、後期には毎週1回と、通院の頻度はだんだん高くなっていきます。これは出産が近づくにつれて母子の状態が変化しやすくなるからで、丁寧な観察が必要になるためです。

【妊娠週数別】妊婦健診の頻度と通院スケジュール

妊娠初期(〜23週):4週に1回が基本

妊娠がわかったら、最初の健診(初診)はだいたい6〜8週頃、赤ちゃんの心拍が確認できる頃に行います。赤ちゃんの心拍をチェックし、お母さんの生理周期や胎児の大きさなどを手がかりに、出産予定日を決定します。

この時期には、赤ちゃんの成長の確認と合わせて血液検査や子宮頸がん検査などを含めた「妊娠初期検査」が行われます。お母さんの状態を詳しく確認するため、少し多めの検査を受けることになります。

その後、妊娠23週頃までは4週間に1度のペースで健診に通います。

「妊娠初期検査」って何するの?

妊娠初期検査には、エコー、血液検査、子宮頸がん検査が含まれます。基本的には、赤ちゃんの心拍のチェック、出産前に治療をしておくべき病気や感染症がないか、貧血の有無やお母さんの血液型のチェック、赤ちゃんを守るための抗体をお母さんが持っているかなどを確認するための検査です。

妊娠中期(24〜35週):2週に1回

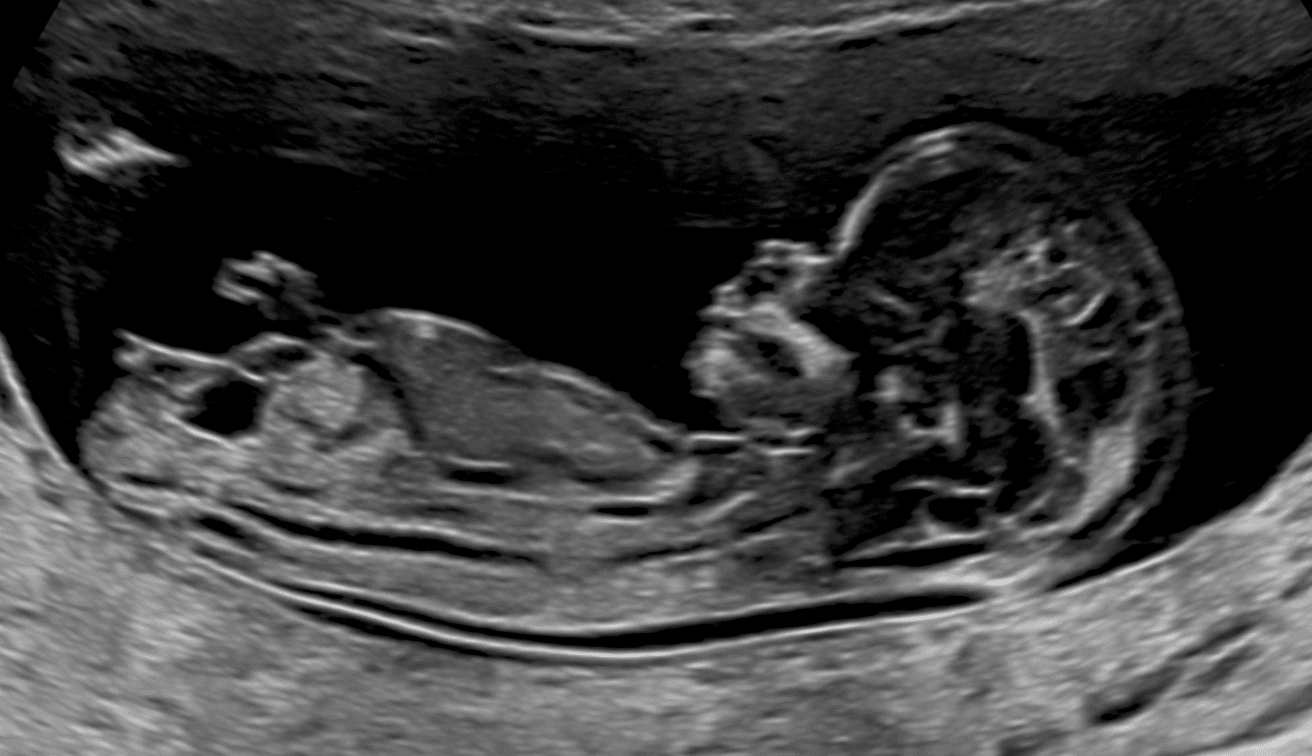

妊娠中期になると赤ちゃんも成長して、お腹も目立つようになります。この時期から健診の頻度は2週間に1回へと増えます。赤ちゃんの発育状況や位置、胎動の様子などを超音波検査で確認します。また妊娠糖尿病を早期に見つけるための血液検査「糖負荷検査(GCT)」や、貧血、感染症などの検査もこの頃に行われます。

妊娠後期(36週〜):1週に1回

妊娠後期、特に臨月に入ると、健診は週1回のペースになり、頻繁に通院することになります。出産間近の赤ちゃんの状態を細かく確認するため、「NST(ノンストレステスト)」と呼ばれる胎児の心拍モニタリングを行ったり、羊水量や胎児の位置を超音波でチェックしたりします。この時期には、いつ陣痛が来てもおかしくないため、病院への連絡方法や入院準備についても早めにすすめておき、入院時の手続きなどについても病院に確認しておきましょう。

予定日超過時(41週以降):週2回以上の通院も

予定日を過ぎても赤ちゃんが生まれてこない場合には、母体と赤ちゃんの安全を確認するため、週に2回以上通院することもあります。羊水の量や胎盤の機能、赤ちゃんの元気度をしっかり確認しながら、出産タイミングについて慎重に検討します。予定日を過ぎると不安になる方も多いですが、そこまで珍しいことではありませんので安心してください。

妊婦健診で実施される主な検査内容まとめ【時期別】

妊婦健診では、その時期ごとに必要なさまざまな検査が実施されます。病院や採血が苦手な人の中には、不安になる方もいるかもしれませんが、赤ちゃんやお母さんが安全に出産を迎えるために大切なチェックです。どんな検査があるのか、具体的に見ていきましょう。

【妊娠初期】血液型、不規則抗体、感染症検査など

赤ちゃんの心拍が確認できる頃、妊娠初期には、まず自分の血液型や赤ちゃんへの影響を防ぐための「不規則抗体検査」、さらに風疹や梅毒、B型肝炎、HIVなどの感染症検査を実施します。「感染症?自分は大丈夫だと思うけど…」と思う方もいるかもしれませんが、この頃の検査には、出産前に治療しておくべき疾患や感染症がないか、赤ちゃんを守るための抗体がお母さんにあるかなどを把握しておき、妊娠生活の中で注意すべきことを確認する意味もあります。

感染が見つかったとしても、早期治療や赤ちゃんへの感染予防が可能なものもありますので、安心して健診を受けましょう。

【妊娠中期】妊娠中期血液検査、貧血、クラミジア検査

妊娠中期になると、赤ちゃんの成長に必要な栄養が増え、お母さんの体にも負担がかかります。そのため、この頃には随時血糖値測定やGCTといった血液検査を行い、妊娠糖尿病の傾向がないか調べます。また、貧血のチェックも行い、感染による早産や赤ちゃんへの影響を防ぐため、クラミジア感染症の検査も行われます。

糖負荷検査(GCT)ってなに?

糖負荷検査(GCT)は、「妊娠糖尿病」という、妊婦さんに特有の糖尿病を早期に発見するために行う検査です。(随時血糖値測定を行う施設もあります)ブドウ糖が入った甘いお水(サイダーのように飲みやすくしたものもあります)を飲み、その1時間後に血液を採取して血糖値を調べます。特に食事を抜いたりといった特別な準備は必要ありません。

妊娠するとホルモンの影響で血糖値が上がりやすくなり、健康な方でも妊娠中だけ血糖が高くなることがあります。特に妊娠24〜28週頃は赤ちゃんが大きく成長する時期なので、妊婦さんの体が糖分を処理しにくくなり、妊娠糖尿病が見つかることが増えてくるのです。

ちなみに、GCTの結果が140mg/dLを超えた場合は、さらに詳しく調べるために「75g糖負荷検査(OGTT)」という追加検査を行うことになります。この検査は、甘いお水を飲むことはGCTと共通しているのですが、絶食の状態で、①飲む前、②飲んだ後1時間、③飲んだ後2時間、の3回に分けて採血が必要な検査です。この検査で基準値を超えてくると、妊娠糖尿病と診断されます。糖負荷検査と妊娠糖尿病については、別記事でもまた詳しく解説する予定です。

【妊娠後期】NST、超音波、胎児の体重や位置チェック

妊娠後期は出産が近づくため、赤ちゃんの健康状態をより頻繁に確認する必要があります。「NST(ノンストレステスト)」という検査では、お腹の赤ちゃんの心拍と胎動をモニターし、赤ちゃんが元気に過ごしているかを確認します。さらに超音波検査では胎児の体重、羊水の量、胎児の位置(逆子かどうか)などをチェックし、安全な分娩につなげていきます。

NST(ノンストレステスト)ってなに?

NST(ノンストレステスト)とは、妊娠後期(主に妊娠36週以降)に行う検査で、お腹の中の赤ちゃんが元気に過ごしているかどうかを確かめるものです。NSTの検査はベッドやリクライニングチェアに楽な姿勢で横になって行われます。お母さんのお腹に小さなセンサーを付けて、赤ちゃんの心拍やお母さんの子宮収縮をチェックするものです。

妊婦健診はパートナーも行った方が良いの?

結論からいうと、妊婦健診にはパートナーが同席する必要はありません。ただし、分娩先の決定や出生前検査やその結果についての価値観など、妊婦さんにとって重要な意思決定を、パートナーとも相談しながらしていく場面が増えますので、ぜひコミュニケーションを密にして積極的に関わってもらいましょう。crumiiとしては、SRHRの観点から、最後は妊婦さんの意思を最大限尊重することを重視してもらえると嬉しいです。

出産に関わるパートナーのサポートと聞くと、立ち会い出産などを思い浮かべる人も多いかもしれませんが、妊婦健診中もパートナーの協力があると、精神的にも身体的にも心強いです。

妊娠後期になってくると、お腹が大きくなって体が思うように動かなくなることもあり、荷物を持ったり、健診中に上の子をあやしたり、パートナーが健診に同席してくれることで負担も軽減できることがあります。また、赤ちゃんの成長を一緒に見守ることで産後の生活についての具体的なコミュニケーションができたり、性別がわかる瞬間に立ち会えるといった楽しみも生まれます。

雇い主に健診を受けさせる義務を定めているのは、妊婦さんの雇用主だけです。職種によっては健診に合わせてお休みを作りにくい方もいるかもしれませんが、ぜひパートナーと一緒に健診や出産準備を進めて、二人三脚で素敵な妊娠生活を送ってください。

健診時にパートナーができることは?

妊婦健診に一緒に行き、赤ちゃんの成長を一緒に確認する。

超音波写真をスマホで撮影したり、健診の記録を残したりする。

病院での質問や説明を一緒に聞き、不安や疑問を共有する。

出産に備えて、病院の連絡先の管理や入院バッグの準備をする。 など

妊婦健診に準備は必要?持ち物リストからおすすめファッションまで

妊婦健診に初めて行く時は、「どんな持ち物を準備したらいいの?」「服装はどんな感じがいいかな?」など、分からないことがたくさんありますよね。ここでは、健診に安心して向かえるように、必要な持ち物とおすすめの服装について詳しくご紹介します。

妊婦健診に必須の持ち物リスト

健診当日に忘れ物があると、スムーズに受診できなかったり、手続きに時間がかかってしまったりすることも。健診に必須の持ち物を紹介します。

・母子手帳(毎回必須)

妊娠中の健診結果を毎回記録します。忘れず持参しましょう。

・妊婦健診補助券(自治体から交付されたもの)

健診費用を軽減してくれる大切なチケットです。必要枚数を確認して持って行きましょう。どれを使うかわからなければ、束ごと持っていってもOK。名前や住所、出産予定日など、個人情報の記入欄には正確に記入してから持参しましょう。

・健康保険証

妊婦健診自体は健康保険の適用外ですが、薬の処方や体調不良時に必要になることがあります。

・病院の診察券(ある場合)

病院が発行している場合は、必ず持っていきましょう。

・現金・クレジットカード

補助券を使っても自己負担額が発生するので、現金やカードを用意しておきます。

妊婦健診におすすめのファッションは?

妊婦健診は毎回、体重測定や超音波検査、内診などが行われます。脱ぎ着しやすく、体を締めつけない服装を選ぶと、診察がスムーズでストレスなく過ごせます。

・ゆったりしたワンピースやチュニック

体型を問わず楽に着られ、診察時の着脱も簡単です。まだお腹が目立たない初期の頃の超音波検査は、経腟で行うため、スカートをはいていると、下にはいているショーツやタイツを脱ぐだけで済むので楽です。

・ウエストがゴムのパンツやスカート、レギンスなど

お腹が大きくなっても締めつけないので、楽なうえ、お腹が大きくなってから行う経腹のエコーは、赤ちゃんがお腹の下の方にいるため、アンダーヘアあたりまでエコーの機器をあてて検査します。簡単に下着を下げられるのもおすすめです。

・フラットシューズやスリッポン

妊婦健診の診察時は体重測定やエコーでベッドに横になるなど、靴を脱ぐシチュエーションが多いため、着脱がラクな靴をはいていくと便利です。逆に編み上げブーツなど、時間がかかるものは避けた方が無難です。

妊婦健診の持ち物や服装を整えておくことで、当日の緊張や不安も和らぎ、心に余裕をもって健診を受けられます。毎回の準備をしっかりして、安心して通院してくださいね。

まとめ|妊婦健診の流れと時期ごとのポイント

前編では、妊婦健診の基本的な流れと、妊娠週数ごとの健診頻度や主な検査内容について解説しました。妊娠の経過に合わせて回数や間隔が変わり、初期は4週ごと、中期は2週ごと、後期は1週ごとと頻度が増えていきます。それぞれの時期には、赤ちゃんの成長やお母さんの体の変化を確認するために必要な検査や観察項目があります。

後編では、この健診で実際にどんなチェックをしているのか、費用や補助制度などについてもご紹介します。

【参考文献】