【医師監修】分娩先の選び方完全ガイド 前編|出産する病院・産院を後悔せず決めるチェックポイントとは?

妊娠がわかって最初に迷うことの一つが、「どの病院に通うか、産むか」ということですよね。

もちろん一番大切なのは「安全にお産ができること」です。ただ、健診の通いやすさ、予約のとりやすさ、出産方法などさまざまな視点でチェックして、できれば自分に合った病院を選びたい。

一方で、家の近くがいいと思って一番近い施設で産んでみたら、母乳指導がスパルタすぎて、人工乳に否定的な発言をされ、深く傷ついた…なんていうミスマッチもおきています。

選択肢がたくさんある中で、自分にとってどの施設が最適なのか悩まれる方も多いのではないでしょうか。さらに、無痛分娩を希望する方や、高齢出産・持病がある方など、それぞれの状況によって必要な医療体制は変わってきます。

本記事では、出産施設の種類や特徴、医療体制、費用、バースプラン、産後サポートまで、出産に関わる重要なチェックポイントを詳しく解説します。

今回の前編では、主に医療機関の規模や設備による「ハード面」の違いについて、また、後編では、産後ケアや具体的な施設の探し方や選び方、予約の流れについてまとめました。

「後悔しない分娩先選び」をするために、妊娠初期から押さえておきたい基礎知識を、丁寧にお届けします!

出産できる施設の種類と特徴を知ろう

分娩が可能な施設にはさまざまな種類があり、それぞれに特徴があります。医療設備の充実度や、自然分娩への対応、緊急時の体制など、どれも安心して出産に臨むためには見逃せないポイントです。ご自身の健康状態や妊娠の経過、出産への希望に応じて選ぶことが大切になりますが、まずは施設ごとの違いを理解しておきましょう。

病院(総合病院・大学病院)・産科クリニック・助産院・周産期センターの違い

総合病院・大学病院

総合病院や大学病院は医師が通常は常駐しており、合併症や緊急時の対応にも強みがあります。小児科や外科など多くの診療科を併設し、手術室や集中治療室も完備しています。持病がある妊婦さん、多胎妊娠などのハイリスク妊娠の対応をしているところが多いです。NICU(新生児集中治療室)がある施設も多く、赤ちゃんの緊急対応も可能です。

産科クリニック

妊婦健診から分娩、産後ケアまでを一貫して提供。病院に比べてアットホームな雰囲気が魅力で、大きい病院より待ち時間が短い傾向も。無痛分娩や母乳育児サポートなど、施設ごとに特色があります。医師やスタッフとの距離が近く、きめ細かな対応が魅力ですが、緊急時の高度医療には限界があるため、万が一の場合には近くの高次病院に搬送されます。

助産院

助産師が中心となって出産をサポート。医療介入を最小限にしたい方に向いており、家庭的な環境で出産できるのが特徴です。ただし、医師は常駐しているわけではなく、手術室は完備していないため、妊娠中に異常が見つかると転院が必要になることがあります。医療介入が必要な場合は提携病院へ搬送されます。

周産期センター(総合周産期母子医療センターなど)

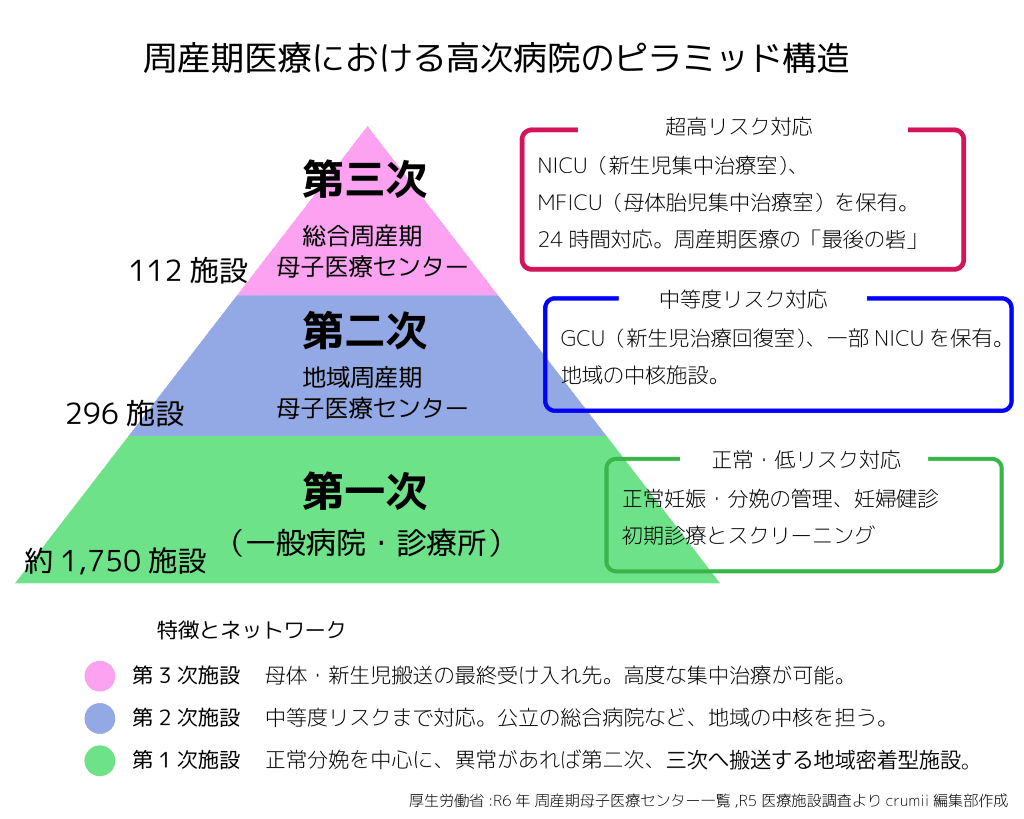

周産期センターは、総合病院の機能に加えて、母体と胎児・新生児の両方に対して高度かつ専門的な医療を行うための特化施設です。NICU(新生児集中治療室)やMFICU(母体胎児集中治療室)など、周産期医療に特化した設備を備え、専門チームが24時間体制で対応します。重度の合併症や重篤な胎児異常、極低出生体重児など、最も高いレベルの医療を必要とするケースが集まる施設です。総合周産期母子医療センターは全国に112施設、地域周産期母子医療センターは296施設あり、地域の周産期医療の中核を担っています。

医療設備や医師の常駐体制、自然分娩のスタンス、医療介入度などを比較する

施設を選ぶ際は「どの程度の医療設備が整っているか」「医師や助産師がどのような体制で常駐しているか」を確認することが大切です。また、分娩に対する考え方も施設によって異なります。

例えば、できる限り自然分娩を尊重する施設もあれば、早めに医療介入して安全性を高める方針の施設もあります。無痛分娩や計画分娩に対応しているかどうか、希望する出産方法が実現できる環境かも事前に確認しておきましょう。

自宅や実家からの距離・アクセスも選定のカギ

妊婦健診や出産時の移動を考慮して、通いやすさ・救急搬送体制を確認

健診のたびに長距離移動をするのは、体力的にも時間的にも負担になります。特に妊娠後期はお腹が大きくなり、移動の揺れや段差で疲れやすくなるため、車や電車で無理なく通える距離を目安にしましょう。

また、万が一の出血や破水、陣痛の急な進行に備えて、救急搬送やタクシー移動が可能な施設かどうかも重要です。24時間体制で救急対応が可能な病院か、搬送先が確保されているかを事前に確認しておくのをおすすめします。

里帰り出産の場合は、移動時期・帰省のタイミング・家族の協力も検討しておく

里帰り出産を予定している場合、移動のタイミングも重要なポイントになります。

多くの病院では妊娠30〜34週ごろまでに分娩先へ転院し、最終的な健診や入院準備を整えるのが一般的ですが、遠方への長時間の移動は妊婦さんにとって負担が大きく、早産や体調不良のリスクもあるため、里帰りや移動のタイミングは早めに検討しておくのが良いでしょう。

また、産後の生活や育児はかなりの体力を使うので、里帰り先の家族やパートナーが日常的に育児をサポートできるかどうかもあわせて考えておきます。

出産方法やバースプランの希望を伝え

立ち会い出産が可能かどうか、感染対策による制限の有無

立ち会い出産を希望する場合、事前に可能かどうかを確認しましょう。施設によっては配偶者のみ可、人数制限あり、または出産時の状況により立ち会い不可となることもあります。最近は感染症対策の影響で、一時的に制限している施設もありますので、最新の方針を確認しておきましょう。

面会時間や家族が宿泊できる設備があるか

入院中に家族が赤ちゃんと触れ合える時間は、産後の絆づくりに大きな影響を与えます。面会時間が柔軟か、きょうだいや祖父母も面会可能かどうかを確認しましょう。

また、一部の施設では家族が宿泊できる個室やゲストルームを備えており、産後すぐに家族で過ごせる環境が整っている場合もあります。

出産という特別な時間を家族と一緒に過ごせる体制が整っているか

「産まれた瞬間を一緒に喜びたい」「出産直後から夫婦で赤ちゃんを抱っこしたい」、出産にまつわる希望は人それぞれです。その思いを叶えられる体制が整っているかどうかは、施設によって大きく異なります。施設によっては、事前の施設見学や説明会を開いているところもあります。家族との関わり方についても詳しく聞いておくと安心です。

まとめ|まずはアクセス、医療体制から絞り込みを

今回の前編では、施設の種類や特徴、医療体制、アクセス、出産方法やバースプラン、ハイリスク妊娠への対応、費用や入院環境、家族との関わり方など、主に「ハード面」の視点から確認すべきポイントを整理しました。

医療設備や医師・助産師の体制はもちろん、通いやすさや家族との時間、出産後の生活を見据えたサポートまで含めて、自分に合う環境かどうかを冷静に見極めることが大切です。安心してお産に臨める場所を見つけるために、早い段階から情報を集め、優先順位を整理しておきましょう。

後編では、今回の前編で押さえた点に加えて、より具体的な施設の探し方や比較方法をご紹介します。

出産先選びは、知識と情報がそろってこそ後悔のない決断ができます。後編では、実際の行動に移すための具体的なステップをお伝えしますので、ぜひ続けてご覧ください。