crumii編集長・宋美玄のニュースピックアップ #26

妊婦のパートナーさん、働きすぎに注意してください

日本全国お盆休みですが、みなさんいかがお過ごしでしょうか。

私のクリニックは来月、開院8周年を迎えますが、開院当初はお盆を休診にしていましたが、そうすると、前後が激混みになってしまうため、今は交替で夏休みを取ってお盆も診療しています。

すると、お盆に開いているところが少ないためか、今日はものすごくたくさんの患者さんがいらっしゃいました。初診や緊急の方も多かったです。そんなわけで待ち時間が長くなってしまい、待ってくださった患者さんたちには感謝しかありません。また、頑張ってくれたスタッフ一同も本当にお疲れ様でした。

本日ピックアップするのはこちらのニュースです。

【妊娠中の女性 夫の長時間労働で精神的苦痛高く】(富山新聞DIGITAL)

妊婦にストレスや不安を与える「パートナーの不在」

富山大学が、妊娠中の女性のパートナー男性における長時間労働は、抑うつなどの精神的苦痛のリスクが高まるとの研究結果を発表したというニュースです。

タイトルを見て、「妊娠中の女性は、夫が長時間労働だと精神的に苦痛を感じがちになるのだな」と思い、興味を持ちました。多数の妊婦さんの診療に携わり、自身も2度の妊娠出産を経験する中で、妊娠中にパートナーが不在がちであると不安やストレスを感じる人が多いからです。

富山大学のプレスリリースはこちらです。

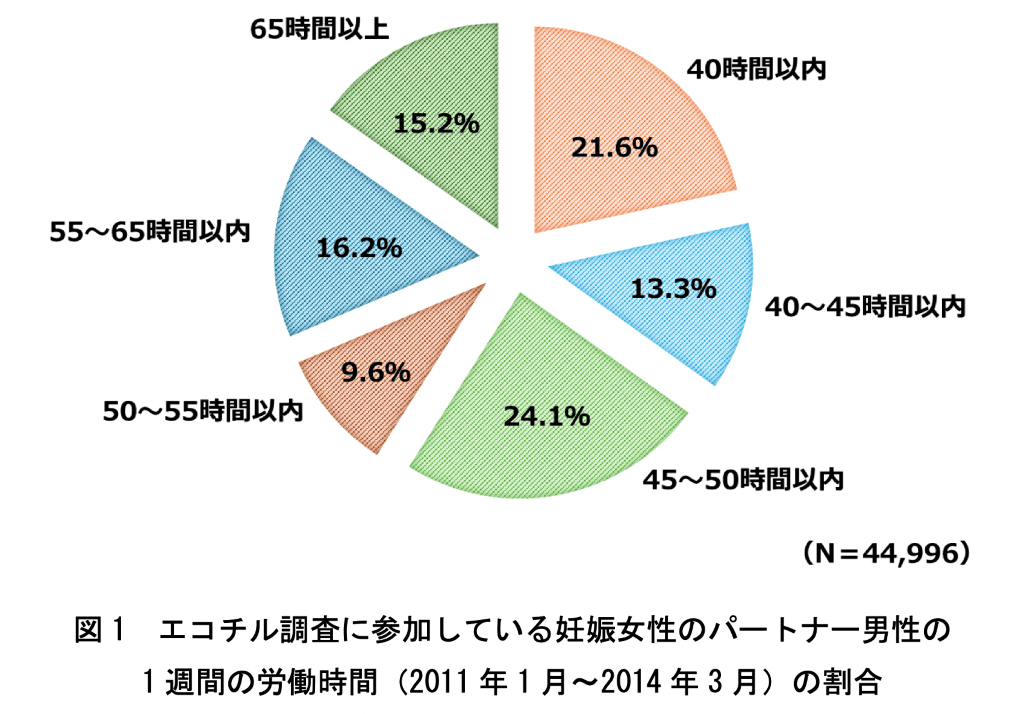

富山大学エコチル調査富山ユニットセンターが、全国の妊娠中の女性のパートナーである男性4万4,996名を対象とし、パートナーの労働時間と妊娠女性の精神的苦痛との関連を分析した研究です。

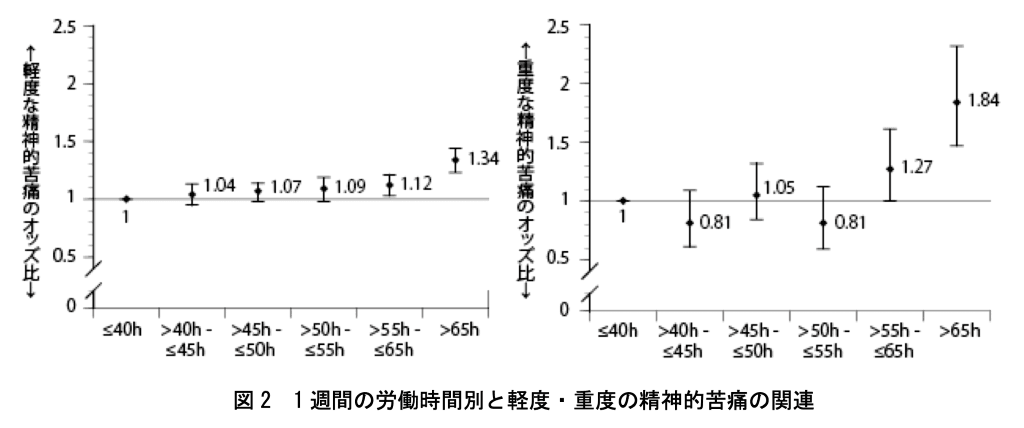

調査では、1週間あたりの労働時間を「週の労働日数×1日の平均労働時間(残業を含む)」として算出し、精神的苦痛の程度をK6スケールによって評価されています。K6の合計スコアが5〜12点を軽度の精神的苦痛、13点以上を重度の精神的苦痛と分類されています。

パートナーの労働時間分布は、40時間以内が21.6%、40〜45時間が13.3%、45〜50時間が24.1%、50〜55時間が9.6%、55〜65時間が16.2%、65時間以上が15.2%でした。

週の労働時間が55〜65時間の男性は、40時間以内で働く男性に比べて軽度の精神的苦痛のリスクが1.12倍、65時間を超える場合は1.34倍に上昇していました。さらに重度の精神的苦痛については、65時間を超える労働で1.84倍と大きく上昇していました。つまり、週55時間を超える労働で軽度の精神的苦痛が、65時間を超えると重度の精神的苦痛が顕著に増加することが示されています。

報道のタイトルはミスリードなものだった

報道のタイトルを見て、妊婦自身の精神的苦痛を評価したものかなと思って読み始めたのですが、この研究は、妊婦をパートナーにもつ男性自身の労働時間と精神的苦痛の関連についてのものでした。

プレスリリースでは、パートナーの長時間労働はパートナー自身の健康だけでなく、妊娠中の母親や家族全体の幸福度にも影響を及ぼす可能性が示唆されているとしています。

先行研究では、

父親の労働時間が長いと父親が育児に関わる時間が短くなる

↓

父親が育児に関わる時間が短いと母親の精神的苦痛と関連する

ことがそれぞれ示されているとのことです。

夫の長時間労働は、夫自身だけでなく妊娠中の母親や家族全体にも影響する可能性はありますが、報道のタイトルは結構ミスリードなものだと思いました。

妊婦の夫のメンタルヘルスも社会でケアする必要がある

この研究論文によると、パートナーが妊娠もしくは産後の男性におけるうつ病の発症率は、成人男性全体の約2倍であることが先行研究で示されていて、そもそも妊婦や産後の母親の夫はうつ病を発症しやすいということです。

それに長時間労働が加わるとより精神的苦痛を生じやすく、父親になる人に対し、職場や地域での労働時間管理やサポート体制の整備の必要性が改めて浮き彫りとなりました。

この論文によれば、このデータが収集されていたのは2010年初頭で、対象者の約15%が週に65時間以上働いていたとのことです。その後、国は働き方改革を実施してきました。2014年には「過労死等防止対策推進法」が制定され、過労死等の防止に向けた国の取り組みが始まりました。2018年には働き方改革関連法が施行され、企業が労働者に週65時間を超えて働かせることを禁止する規定が導入されました。2022年の総務省の調査では、週60時間以上働く男性は8.1%に減少しており、減少傾向にあるとのことです。

長時間労働は、妊婦の夫や父親自身にとっても、妻や子供にとっても良くない影響が強く示唆されます。子供が産まれて物入りになるからたくさん働かないと不安、という人もいると思いますが、これから新しい家族を迎える人たちができるだけ余裕をもった生活ができるように社会全体でサポートしていく必要があると改めて確認できました。

そして、妊娠、出産関係なく、国全体で長時間労働を減らしていくことが重要だと思います。働き方改革にもバックラッシュがあると聞きますが、ますます推進していただきたいです。

【参考文献】

Kasamatsu,2023 http://www.med.u-toyama.ac.jp/eco-tuc/result/oneope.html

Kasamatsu,2021 http://www.med.u-toyama.ac.jp/eco-tuc/result/chichioya.html

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/pmid/40561083/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27475890/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15939839