子宮全摘した女性の体験談【前編】

「もっと早く、摘出すればよかった」──30代で子宮を全摘出した私が考えたこと

経血量は昔から多かったですかーーそう尋ねると、アリサさんは首を少しかしげ、「どうかなぁ」と記憶をたどった。

神奈川県で映像制作会社に勤めるアリサさんは、現在51歳。子宮筋腫の治療で37歳のときに子宮を全摘出している。

「私って過多月経?」──30代で婦人科の扉をたたく

最初の質問が経血量についてだったのは、子宮筋腫の代表的な症状に、過多月経があるからだ。

正常な月経の出血量は 20〜140mLとされており、それより多いと“過多”とみなされるが、個人が量をはかるのはむずかしい。そこで「ナプキン1枚ではもたない」「生活上困ったことがある」「貧血が多い」といった基準で、判断されることもある。

「人と比べるものでもないし、30代になるまでは多いと思ったことがないんですよね。でも高校生だったかな、はじめて夜用ナプキンというものを知ったときのことは鮮明に覚えています」

いまでこそ、生理用ナプキンはよりどりみどり。昼用、夜用、多い日用、羽つき、羽なし、オーガニックコットン使用、おりものシート……ユーザーのニーズに応えんとする企業努力が感じられる。その流れがはじまったのは1990年代。夜用ナプキンも、後ろが扇状に広がる構造など漏らさないための機能が開発され、新商品が続々とリリースされた。

「それまでは、いまで言う昼用ナプキンを2枚……特に心配なときは3枚重ねていました。夜用のサイズや形を見て、こういうの待ってた!と頼もしく思いましたね」

だから、「振り返ってみれば、経血量が多い傾向にはあったのだと思う」とアリサさん。実際そのころから筋腫があったかどうかはわからないし、過多月経だったとしても原因はほかにあった可能性もある。

生理痛も“人並み”だった。痛い、重い、しんどい。周りの友人も、みんなそう。「これが普通」と思いながら10代、そして20代を過ごした。

はじめて婦人科を受診したのは、30代に入ってからだった。

「年をとるごとに、経血量が増えたんです。風呂あがりに目の前が暗くなり、しゃがみこんでしばらく動けないことも……なんで?と思いはじめました。まずは自分に何が起こっているのかを知る必要が出てきました」

いまのように婦人科の医師が発信することが、ほとんどなかった時代。“生理の話”にはまだタブー感がまとわりついていて、オンラインではたいした情報が得られなかった。

病院で診てもらうしかない、と判断した。

「出産しろ」「全摘だ」「温存だ」──正解を求めてドクターショッピングにハマる

アリサさんに、子宮筋腫があると告げたのは、年配の女性医師だった。

「聞いたことはあるけど、どんな病気かよくわからない……詳しく知りたくて何から聞こうか考えてる私に、その医師が『あなた、早く子どもを産みなさいよ』って言ったんです」

喉から出かかっていた質問をそのまま飲み込み、アリサさんは病院をあとにした。

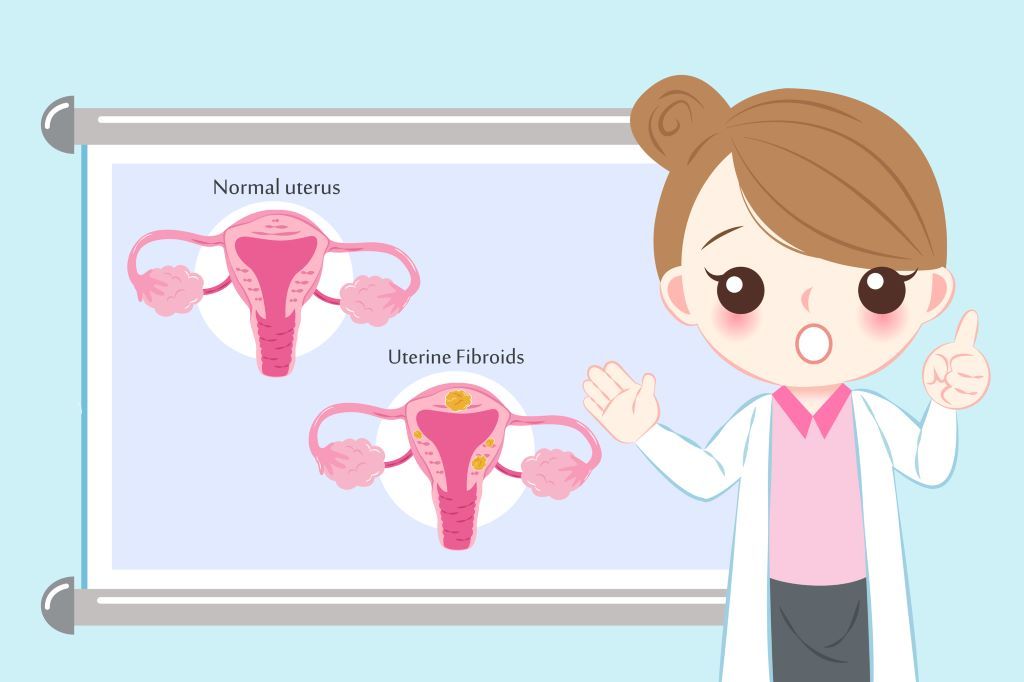

子宮の筋肉にできるこぶ(しこり)を、筋腫という。多くは良性で、がんではないが、筋腫のできる場所、大きによっては過多月経や痛みの症状が出る。日本では30歳以上の女性の3割前後に、筋腫が認められるという。

医師の発言はあまりに無神経だが、言わんとすることはわからなくもない。子宮筋腫の治療のひとつに手術があるが、子宮を全摘出すればその後の出産は不可能になる。筋腫だけを取り除く手術では、数年後に再発するケースが多い。将来出産を希望する場合、どのタイミングでどんな治療をするか、慎重に検討しなければならない。

「私はそれまでの人生でも、子どもをほしいと思ったことがなかったんです。でも治療によっては産む・産まないではなく、産める・産めないになるんだということがわかりました」

それにしても、その医師の言い方には納得がいかなかった。アリサさんのドクターショッピングがはじまる。

次に訪れた病院では、筋腫の大きさからして、ホルモン治療よりも手術を勧められた。それも、子宮全摘出。ただし、と医師はつづけたーー「子どもを望むなら、まず手術で筋腫を取り除きますから、その後すみやかに妊娠、出産してください。そのあとで、全摘出をしましょう」。

アリサさんの気持ちは、全摘出に傾いていった。

「でも別の病院にいくと、また違うことを言われるんです。全摘出したいと伝えたら、『いまは症状がつらくてそう思われるのでしょうが、絶対に気が変わりますから!』と力説されちゃって」

気が変わるとは、子どもがほしくなるという意味だった。そうなんだろうか……アリサさんの腑には落ちなかった。

「子宮に病気があってツラくてしょうがないときに、その臓器で子どもを宿して、生むなんてことは想像しにくいですよね。それでも強く望んでいる人なら、その可能性を残した治療をするのでしょうけど、私はどうだろう、と考えさせられました」

いくつもの病院をわたりあるいているあいだ、症状はますます重くなっていた。

ちょうど、仕事が面白くなってきた時期でもあった。大きなプロジェクトを任せられ、スケジュール帳は出張の予定で埋まった。

「なのに、家から出るのが怖いんですよ。おむつタイプのナプキンを着けても、いつ何時漏れるか不安でした。出張で泊まったホテルで、ベッドを汚してしまったこともあります。大きくなった筋腫に圧迫されるせいか、便秘もひどかったです」

それだけ経血量が多いということは、慢性的に貧血でもあり、それによってもたらされる具合の悪さも多々あった。

「月の半分は思うように動けなかったですね。身体を引きずるようにして会社に行ければ、まだいいほう。起き上がるのもやっとで、当日になってアポイントをドタキャンすることも増えました。そんなことがつづくと、相手も怒りますよね。何度怒鳴られたかわかりません」

生活が、いや人生が、筋腫に支配されてると感じたアリサさん。自分の手に人生を取り戻すためには、全摘出が最善の選択だろう。

心はほとんど決まっていたが、その前に確認しておかなければいけないことがあった。週末の夜、パートナーと向き合った。

「子どもがほしいかどうかを尋ねました。それまで、子どもについて話し合ったことは特になく、なんとなく同じ気持ちでいるんだろうなと思っていたのですが、子宮全摘出は妊娠出産においては不可逆の治療です。私ひとりの問題ではなくなるので、確認しなければと思いました。彼の答えは、子どもがいない人生でいい、でした」

これで、心置きなく全摘出できる。

と思いきや、不整脈が悪化し、胸が苦しく仕事の最中にうずくまってしまう日がつづいた。病院で検査をしたところ、血液中のヘモグロビン値が異常に低いことがわかった。長年の過多月経で貧血がつづいたのと無関係ではないだろう。貧血の治療で、ヘモグロビン値が正常値になるのを待ってからの、手術となった。

「もっと早く、摘出すればよかった」

開腹での手術は無事に済み、術後の経過もよくスムーズに退院できた。何年にもわたって、アリサさんを苦しめてきた筋腫は、子宮とともに身体から去っていった。

医師の説明では、筋腫はマスクメロンほどの大きさがあったという。摘出物は、手術に付き添った母親が確認した。卵より少し大きいくらいといわれる子宮のなかに、そんなものが巣食っていたとは。母親はそれを見て涙ぐんだと、あとから聞いた。

「羽が生えたかのようでした。私ってこんなに動けるんだ、と驚きましたね。もっと早く、摘出すればよかったと思います」

文字どおり身体が軽くなったが、どうやらそれだけではなかったようだ。心境にも変化が起きた。

「子宮は私にとってずっと邪魔な存在でした……というと、言いすぎかな。そんなふうに思っていたときもあったんですけど。でも摘出したあとは、一生添い遂げてあげられなくてごめんね、という気持ちです」

子どもを産まない選択をしたことにも、後悔はひとつもない。仕事に全力投球できる日々を、アリサさんはいまも噛み締めている。

三浦 ゆえ

編集者&ライター。出版社勤務を経て、独立。女性の性と生をテーマに取材、執筆を行うほか、『女医が教える本当に気持ちのいいセックス』(宋美玄著、ブックマン社)シリーズをはじめ、『小児科医「ふらいと先生」が教える みんなで守る小児性被害』(今西洋介著、集英社インターナショナル)、『性暴力の加害者となった君よ、すぐに許されると思うことなかれ』(斉藤章佳・にのみやさをり著、ブックマン社)、『50歳からの性教育』(村瀬幸浩ら著、河出書房新社)などの編集協力を担当する。著書に『となりのセックス』(主婦の友社)、『セックスペディアー平成女子性欲事典ー』(文藝春秋)がある。