40代女性のホルモンバランスの乱れはなぜ起こる?更年期とは?原因と対処法を徹底解説

そもそも女性ホルモンのバランスとは何か?

女性ホルモンの種類と役割

女性ホルモンとは?

女性ホルモンとは、体内でつくられて血液を通して全身に運ばれ、さまざまな器官の働きをコントロールする物質の総称です。人間の体には100種類以上のホルモンがあり、そのうち女性ホルモンとして代表的なのがエストロゲン(卵胞ホルモン)とプロゲステロン(黄体ホルモン)です。これらの2つのホルモンは、月経周期を通して変動し、バランスをとりながら女性の健康な体を維持しています。

エストロゲン(卵胞ホルモン)

女性らしい身体を作るうえで重要なホルモンで、骨や血管、肌や髪の健康を保つはたらきがあります。更年期になるとエストロゲンの分泌量が急激に減少します。

プロゲステロン(黄体ホルモン)

排卵後に分泌され、妊娠を維持するのに欠かせないホルモンです。月経周期を調整したり、体温を上昇させるはたらきがあります。

ホルモンバランスが「正常」な状態とは

人間の身体はホメオスタシス(恒常性)と呼ばれる仕組みによって、体温や血圧、ホルモン量などを一定に保とうとしています。女性ホルモンのバランスが整った状態とは、

・月経周期が安定している

平均的には25~38日の間でほぼ一定の周期を保ち、排卵と月経が規則正しく行われている。

・排卵が起こっている

女性ホルモンは、脳の視床下部、下垂体と卵巣が連動して分泌され、分泌がうまく行われると排卵が起こります。

ホルモンバランスが乱れている、低下している時の症状

女性ホルモンの分泌が低下している場合の症状

閉経が近づいてくると、特にエストロゲンの減少が顕著になるため、体や心にさまざまな不調が現れやすくなります。代表的な症状としては、

・のぼせ・ほてり(ホットフラッシュ)や発汗

突然身体がカーッと熱くなり、汗が大量に出るなどの症状が表れます。

・イライラや気分の落ち込み

エストロゲン減少の影響で、自律神経が乱れやすくなり、感情コントロールが難しくなる場合があります。

・眠りの質の低下・疲れやすさ

眠りが浅くなったり、夜中に何度も目が覚めることで、日中の疲労感が抜けにくくなります。

女性ホルモンのバランスが乱れている場合の症状

月経不順

40代に入ると、卵巣の機能が低下し始めるため、月経の間隔が短くなってくることが多いです。しばらく短い周期が続いたあと、周期が長くなってくるのもよくあるパターンです。

無排卵性月経や過多月経、過長月経

月経の時期が安定せず、来ても少量という場合は、無排卵になっているかもしれません。また、突然量が多くなったり、長期間続いたりすることもあります。

このような症状は更年期の女性にはよく見られますが、症状の重さや感じ方には個人差があります。日常生活に支障をきたすほど辛い場合は、早めに婦人科で相談することをおすすめします。

女性ホルモンのバランスが乱れる原因

まず、40代になると卵巣機能が徐々に低下し、排卵周期が短くなることが多いです。更年期の定義は、閉経の前後5年間の合計10年間のこと。閉経とは、最後の生理から12ヶ月の間、生理がないことを指します。この時期の加齢に伴う急激なホルモン分泌低下の影響のほかに、女性ホルモンのバランスが乱れる要因として、以下のようなものが挙げられます。

生活習慣の乱れ

運動不足・睡眠不足

適度な運動や十分な睡眠が確保できないと、ストレスが蓄積されやすくなります。ストレスはホルモン分泌をコントロールする脳(視床下部・下垂体)に影響を与え、バランスを崩す原因となります。

ストレス

自律神経への影響

強いストレスや長期的な精神的負担は、自律神経だけでなくストレスホルモン(ステロイドホルモン)をコントロールする司令塔(視床下部・下垂体)にも影響を与えます。結果として、エストロゲンやプロゲステロンなどの分泌が乱れやすくなります。ただし、ストレスの感じ方には個人差があります。ストレスの原因は仕事、家庭、人間関係などさまざまです。「自分はストレスを感じにくい」と思っていても、知らず知らずのうちに心や体に負担がかかっていることがあります。

40代でホルモンバランスが乱れた場合の対処、更年期障害の予防

セルフケア・生活習慣の改善

これは女性に限らず健康維持のために必要な生活習慣と同じですが、日頃から運動習慣や睡眠時間の確保、リラックスする時間を設けるといった地味な習慣づくりが大切です。ただし、根本的な解決策ではないので、あまりセルフケアにこだわりすぎないようにしましょう。

有酸素運動のすすめ

ウォーキングやジョギング、ストレッチなど、軽めの運動を習慣化すると血行が良くなり、自律神経の乱れを和らげるのに役立ちます。

筋力トレーニングも効果的

筋肉量を保つことで、基礎代謝が上がり疲れにくい体作りが期待できます。骨密度の低下を防ぐためにも適度な筋トレはおすすめです。

睡眠環境の見直し

就寝前のスマホやPCの使用を控える、照明を落としてリラックスできる空間を作るなど、質の良い睡眠に向けた環境づくりをしましょう。

ストレスケア・リラックス法

ヨガや瞑想、呼吸法など自律神経を整える方法を取り入れると、不安感やイライラの軽減が期待できます。

医療機関での治療の選択肢

40代は、妊娠出産もめずらしくありませんし、まだ更年期にはさしかかっていない人、更年期真っ最中の方など、色々なライフステージの方がおられます。まずは、医療機関で問診や基礎体温表のチェックなどを行い、必要に応じて超音波検査(エコー)や血液検査によるホルモン検査などを行い、状態を評価します。

月経不順を整えるための黄体ホルモン剤の使用、月経困難症や過多月経の治療としてのミレーナ(IUS)や黄体ホルモン療法、更年期障害の治療としてのHRTはどれも40代でしばしば使われる治療法なので、受診先で選択肢として提示されるかもしれません。

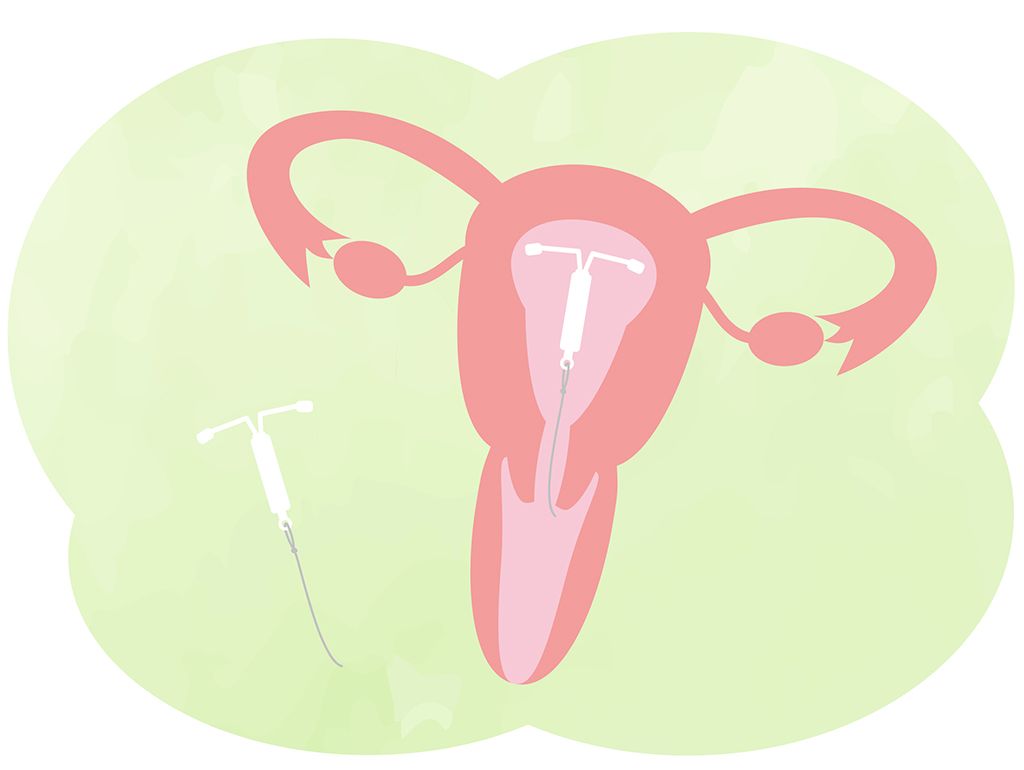

ミレーナ(IUS:子宮内黄体ホルモン放出システム)による治療

ミレーナとは?

ミレーナ(Levonorgestrel-releasing Intrauterine System:LNG-IUS)は、子宮の中に装着する小さなT字型の器具のことです。子宮内に挿入すると、少量の黄体ホルモン(レボノルゲストレル)が子宮内へ持続的に放出されます。

子宮内膜を薄く保ち、受精卵が着床しにくい環境をつくるため、高い避妊効果が期待でき、子宮内膜を薄く保つため、月経の出血量が減る傾向にあります。月経不順や過多月経に悩んでいる方の症状改善に役立つことがあります。

後述する黄体ホルモン剤に比べ、毎日内服する必要がないので、のみ忘れなどの心配がないこと、一度入れてしまえば一般的に5年程度の効果が持続するため、定期的な診察だけですみ、楽というメリットがあります。

装着方法

婦人科医による内診のうえ、子宮内にミレーナ本体を挿入します。挿入の痛みには個人差があり、必要に応じて局所麻酔などを使用することもあります。装着後は、定期的に診察を受け、器具の位置が正しいかどうかチェックする必要があります。

ミレーナのリスクや注意点は?

子宮の形状などにより挿入が適さない場合があります。装着を検討する際は、産婦人科で診察を受け、相談しましょう。

また、挿入後数か月は、不正出血が起こることがあります。多くは時間とともに落ち着いていきますが、たまに出血がおこることはよくあります。出血が長期間続く場合は医師に相談しましょう。器具の挿入時や挿入後に、まれに子宮内感染を起こすリスクがあります。発熱や激しい下腹部痛、異常なおりものなどが見られた場合は、早めの受診が必要です。ミレーナが子宮の中で位置ずれを起こしたり、まれに脱出してしまうケースもあり、正しい位置に入っていないと、効果が薄れてしまうため、定期的な経過観察は欠かせません。

黄体ホルモン製剤による治療

黄体ホルモン(プロゲステロン)とは?

月経のサイクルでいうと排卵後の時期に分泌されるホルモンで、子宮内膜を妊娠に適した状態に整える働きがあります。更年期やストレス、疾患などでホルモンバランスが乱れると、月経のタイミングや出血量に影響が出やすくなります。黄体ホルモン製剤は、足りなくなったこのホルモンを外部から補充することで、エストロゲンの過剰な働きを抑え、子宮内膜を薄く保つことで過多月経を軽減する治療です。

また、ホルモンバランスが乱れ、排卵が起こっていない状態では分泌されていない黄体ホルモン(プロゲステロン)を一定期間投与することで生理のような出血を起こさせる治療もあります。

黄体ホルモン剤のリスクや注意点は?

黄体ホルモン製剤には、体内の水分バランスに影響を与えたり、乳房を刺激する作用があります。そのため、むくみや胸の張り、体重の増加を感じる方もいます。

ホルモン補充療法(HRT)

HRTとは?

HRTは、「Hormone Replacement Therapy(ホルモン補充療法)」の略称で、医薬品によって更年期に減少する女性ホルモンを補う治療方法です。のぼせや発汗、イライラなどの更年期症状が強い場合に検討されます。

使用するお薬には経口薬(飲み薬)や貼り薬、ジェルなどさまざまな形態があり、患者さんの症状や生活スタイルに合わせて選択することができます。

HRTのメリットとしては、ホットフラッシュなどをはじめとした更年期症状が和らぎ、生活の質(QOL)が向上しやすくなることや、加齢やエストロゲンの分泌量低下にともなって起こる骨量の減少を抑え、骨粗しょう症による骨折の予防に一定の効果が期待されています。

リスク・注意点

子宮がある女性がエストロゲンだけを補充すると、子宮内膜が増殖しやすくなるため、プロゲステロン(黄体ホルモン)の併用が必要です。

長期使用による乳がん・卵巣がん・血栓症のリスクがわずかに上昇する可能性が報告されています。製剤にもよりますし、持病や体質によってリスクは異なるため、医師との相談が不可欠です。治療中は乳がん検診や子宮がん検診、健康診断などを定期的に受けることが推奨されています。

カウンセリング・漢方

心身両面のアプローチ

40代になると、責任ある立場で仕事を任されたり、お子さまの受験や思春期が始まったり、精神面でのストレスを感じる場面も増える人が多いです。更年期の症状には精神的な不安定さも大きく関わります。カウンセリングを受けることで気持ちが整理され、不調の原因や対処法が見つかることがあります。

漢方薬の活用

当帰芍薬散(とうきしゃくやくさん)や加味逍遙散(かみしょうようさん)などは、更年期の代表的な処方例です。漢方薬の種類は多岐にわたり、体質や症状に合わせて処方されるため、漢方専門医や婦人科で相談するのが望ましいです。

まとめ

更年期のホルモンバランスの乱れは、のぼせやほてり、イライラ、月経不順など、女性にとってつらい症状をもたらします。こうした変化は「年齢的に仕方ない」と思いがちですが、生活習慣の見直しやストレスケア、必要であれば黄体ホルモン製剤、IUS、HRTなどなど、適切な対策を取ることで症状を和らげることができます。

まずは日々のセルフケアを大切にしながらも、気になる症状があれば早めに婦人科で相談してみましょう。自分の体に合った方法で更年期を快適に過ごせるよう、積極的に対処していくことが大切です。無理せず、心身ともにいたわりながら、自分らしい更年期ライフを送れるように工夫していきましょう。

【参考文献】

女性更年期 外来診療マニュアル 高松潔 小川真里子

日本産婦人科医会 HP 更年期