crumii編集長・宋美玄のニュースピックアップ #35

実際の処方で見えてきた「ミニピル(スリンダ)に向いている人」

今年の6月、国内初の黄体ホルモン単剤経口避妊薬(Progestin Only Pill:POP)として「スリンダ錠28」が発売されました。

黄体ホルモン成分ドロスピレノン(DRSP)を含むこの製剤は、低用量ピル(OC/LEP)とは異なり、エストロゲンを含まないのが特徴です。そのため、血栓症リスクが増すという副作用がなく、より安全に服薬が可能になりました。

他にもエストロゲンを含まない黄体ホルモン単剤の製剤(ジエノゲスト、ノアルテンなど)はありましたが、月経困難症や子宮内膜症の治療薬として承認されているもので、「避妊薬」として承認された黄体ホルモン単剤の製剤は国内初めてです。

日本の仕組みとして、避妊に関するものは保険が効かないので、自費診療になります。概ねひと月3000~4000円くらいの医療機関が多いです。保険適用薬より費用負担は高くはなりますが、3ヶ月までという縛りもないので、長期処方が可能です。(怖い副作用がないので、私のクリニックでは最大12ヶ月分程度処方しています)

「ミニピル」として鳴り物入りで発売が開始されたスリンダですが、実際に処方を重ねていくうちに、スリンダならではの“適した女性像”はもっと幅広いことが見えてきました。

スリンダの特徴と作用機序

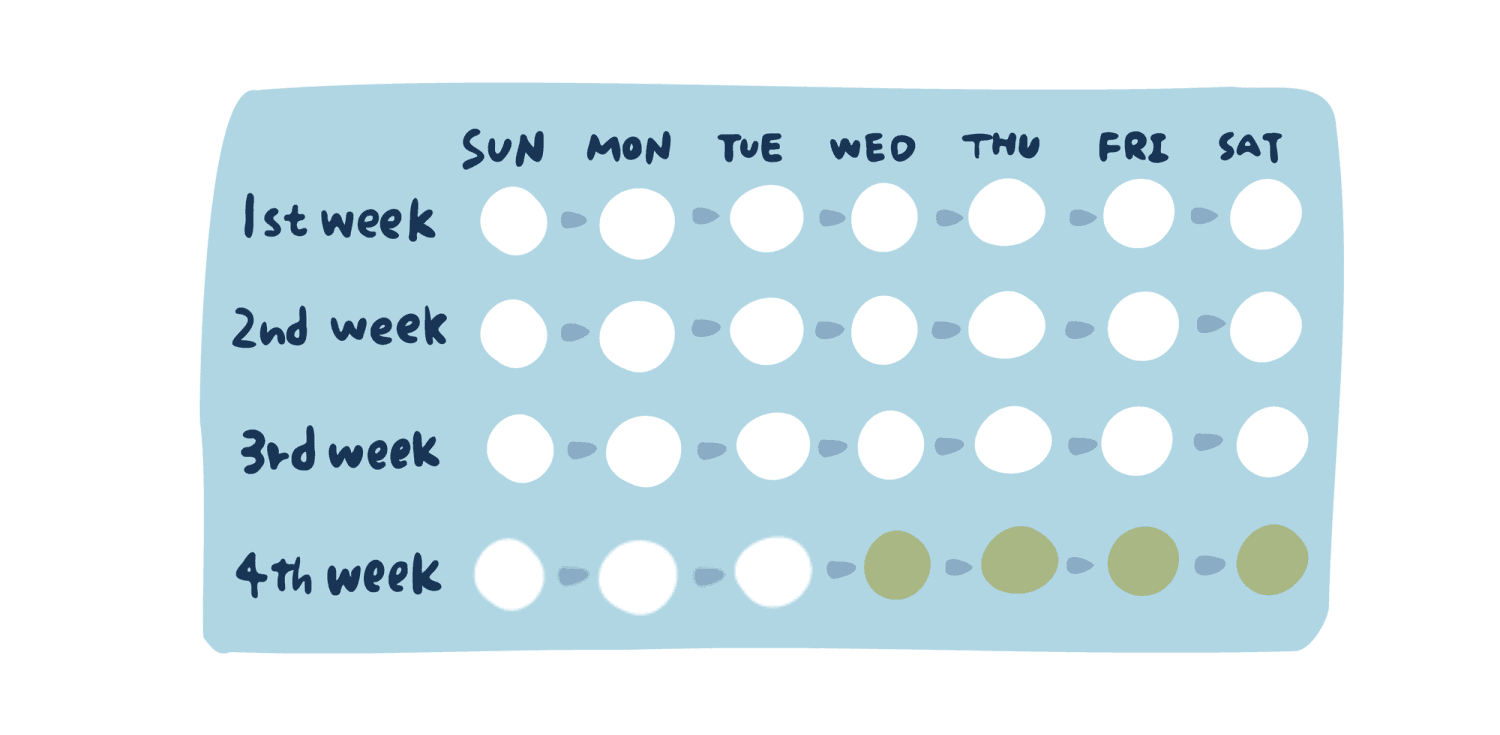

スリンダは、24日間の実薬投与と4日間のプラセボからなる28日周期の服用スケジュールです。

主成分ドロスピレノンは、

1. 排卵抑制

2. 子宮内膜の菲薄化

3. 子宮頸管粘液の粘稠化による精子侵入阻止

という複数のメカニズムで避妊効果を発揮します。

臨床試験における全般パール指数(妊娠率)は 0.39(95%信頼区間:0.0099~2.1823)と、十分な避妊効果が確認されています。

実際の処方データから見えた傾向

私のクリニックでは、発売から3ヶ月間で34名の患者に合計164シートを処方しました。すで再処方を希望者され、再診された方も多いです。

不正出血があったという方は一部おられましたが、再診されたほとんどの方は再処方を希望しており、体調不良による中止は少数でした。(そのまま再診されず、離脱される方や他院で再処方を受けられる方もおられるので、実態を完全に把握するのは難しいです)

スリンダを選んだ理由

スリンダを希望して受診した患者の中には、当メディアやSNS、医療従事者の発信を見て来院した方も少なくありませんでした。

スリンダを選んだ主な理由は、以下のようなものでした。

• エストロゲン禁忌のため他のピルが使えない(閃輝暗点を伴う片頭痛、血液検査で血栓傾向があると言われた、など)

•血栓症リスクが高い(40代以上、肥満、喫煙者など)

• 既存の黄体ホルモン製剤を飲んでいるが、なんとなく調子が良くない、相性が良くない

•保険適用薬から自費ピルへの移行を希望(自費ピルの方が最大12ヶ月程度まで長期処方可能なため)

•保護者が「ピルはこわい薬だからダメ」と抵抗感を示すため、「親ブロック」されにくい薬を希望している若い方

これらの背景から、スリンダは「避妊を希望しつつも、エストロゲン配合薬を使用できない/使いたくない女性」だけでなく、別に避妊を希望しているわけではないが、ライフスタイル改善のためにフィットする薬を探している方に新たな選択肢を提供していることが見えてきました。(性交渉を経験していない方も多かったです)

こんな人にフィットする

実際の処方・アンケート結果を踏まえると、スリンダが特に適しているのは次のような方です。

•40代・50代女性で血栓リスクを避けたい方

•喫煙者・肥満傾向など、エストロゲン配合薬が禁忌の方

•閃輝暗点のある偏頭痛持ちでOC/LEPが使用できない方

•他の子宮内膜症治療薬で副作用が強かった方

•通院頻度を減らしたい方(長期処方可)

•エストロゲンへの心理的抵抗感がある、または家族に反対されている方

処方して見えてきた課題と可能性

一方で、不正出血の頻度は少なくなく、服用初期には出血コントロールに時間を要することも考えられます。

服薬指導では、「不正出血は怖い副作用ではないこと」「最初の数ヶ月は出血が不安定になりうること」「それでも服用を継続することで安定してくる場合が多いこと」を丁寧に説明する必要があります。また、プラセボがあり、毎月月経用出血が生じる設計ですが、実際は1年ほど服用すると約7割はプラセボの期間も出血が起こらなくなってくることが臨床試験で示されています。

新しい選択肢が浸透しますように!

スリンダの登場は、女性のライフステージに合わせた避妊の多様化を大きく前進させました。

通常の低用量ピルが使えない、あるいは使いたくない方にとって、ミニピルという選択肢ができた恩恵は大きいです。

Crumiiでは、今後も実際の処方データや患者の声をもとに、さまざまな選択肢のアップデートをお伝えしていきます。