産後の尿もれ問題に影響?あまり知られてないけど実は大事な「ペリネケア」ってなに?

「ペリネ(骨盤底筋群)」という言葉を耳にしたことはあるでしょうか。

妊娠中や産後の女性にとって、尿もれ対策や体の回復、といった文脈で聞いたことがある方もいるかもしれません。

ペリネは、子宮や膀胱、直腸といった骨盤内の臓器を支える体の土台ともいえる筋肉です。この筋肉が弱ることで、腰痛や尿もれ、骨盤臓器脱(臓器が下がる症状)など、さまざまな不調につながる可能性があります。産後のお母さんはお産によってペリネに大きなダメージを負っているうえ、赤ちゃんの抱っこなど、ペリネの負荷がかかりやすい動作が必然的に多くなります。このため、産後には特に気を付ける必要があるのです。

しかし、年齢を重ねるごとに少しずつ機能が低下しやすいため、出産経験の有無に関係なく、日頃から意識してケアを始めることが、将来のトラブルを防ぐことにつながります。

今回はこの「あまり意識して来なかった筋肉」に目を向けてみましょう。

まずは「知ること」が、ペリネケアの第一歩です。

日頃はあまり意識しない骨盤底筋群。弱まると尿漏れなどのトラブルの原因にも。

ペリネ(骨盤底筋群)とは?

ペリネという言葉自体は、フランス語で「会陰(えいん)」を意味する言葉ですが、医療の分野では主に「骨盤底筋群」のことをいいます。骨盤底筋群というのは、骨盤の底にハンモックのように広がっている、いくつかの筋肉の集まりのことで、この筋肉たちが連携して働き、次のような役割をしています。

1.膀胱・子宮・直腸などの臓器を支える

2.排尿・排便・出産のコントロールに関わる

3.尿もれや子宮脱の予防につながる

出産や加齢、姿勢の崩れなどで、骨盤底筋が弱くなると、尿もれや骨盤臓器脱(子宮や膀胱が下がってくる症状)などのトラブルにつながることがあり、とても大切な筋肉なのですが、その重要性やケアについては、あまり日本では知られていないのが現状です。

出産に備える妊娠中のからだの変化

妊娠後期に差し掛かると、「マイナートラブル」と言われるさまざまな症状に直面します。すぐお腹がいっぱいになってしまって食べられない、トイレが近くなる、胃もたれや息切れ、下半身のむくみが気になる…

人によって様々ですが、これらのトラブルは胃や横隔膜、膀胱が、赤ちゃんの成長に伴って大きく重くなった子宮に圧迫されたことによって起こります。

子宮は通常、横隔膜や骨盤底筋群、腹筋群で囲まれた腹腔内にあり、骨盤内の所定の位置に、いくつかの靭帯によって支えられています。

子宮を支える骨盤の周りにある筋肉や靭帯は、妊娠すると分泌されるホルモンの作用で緩みます。この緩みは、分娩のときには赤ちゃんを生み出すための、重要な要素の一つとなります。その一方で筋肉や靭帯が緩むことによって、重く大きくなった子宮を支えることが難しくなり、子宮は前に突き出しやすく(=尖腹;お腹が前に突き出しているように見える状態)なります。

母体にとって子宮が前に突き出した姿勢は、重い荷物をからだから離して持っていることに例えると想像しやすいかもしれません。重い荷物を前に突き出して持っていると、自然と反り腰になるのではないでしょうか。

これと同じように、お腹の大きい妊婦さんも、無意識のうちに重心を腰や背中に移動させ、バランスをとるようになります。その結果、肋骨が反りかえり(後傾)横隔膜が動きにくくなり、呼吸は浅くなり、背中や腰、股関節が痛くなるなどのマイナートラブルを助長するのです。

また、本来、子宮を支えるために縦に伸びるべき腹直筋は、大きくなった子宮によって、サスペンダーが横に開いたように離開してしまいます。その上、骨盤の中へ進入する赤ちゃんの角度が変わるため、出産の進行に影響が出ることがあります。

このような状態になることをできるだけ防ぐには、ペリネ(骨盤底筋群)をしなやかな状態で維持しておかなくてはなりません。それには、普段から姿勢を意識して、ペリネを守る行動を心がけることが重要になります。

実は、普段の生活のあちこちに、ペリネに負担をかける動作が隠れているのです。ここでは、無意識にやっている日常動作のなかで、気を付けたいポイントを解説していきます。

ペリネケアのポイントは「日常生活の正しい姿勢」

ペリネのはたらき

膀胱や直腸、子宮など内臓を支えていると言われている骨盤底筋は、単独でペリネに存在しているわけではなく、横隔膜の動きに連動して最大限の働きをしています。また、トランポリン選手の80%でトレーニング中に、尿失禁があったことが明らかになっており¹⁾、体に筋力がある人でも骨盤底筋群へのダメージがないわけではありません。

ペリネには、内臓を支える、尿と便を我慢するという『締める』機能と、赤ちゃんを生み出す、尿と便を排泄するという『緩める』機能があります。ペリネケアは、骨盤底筋を締めることばかりに注目が集まりがちですが、緩めるほうも重要な役割なのです。

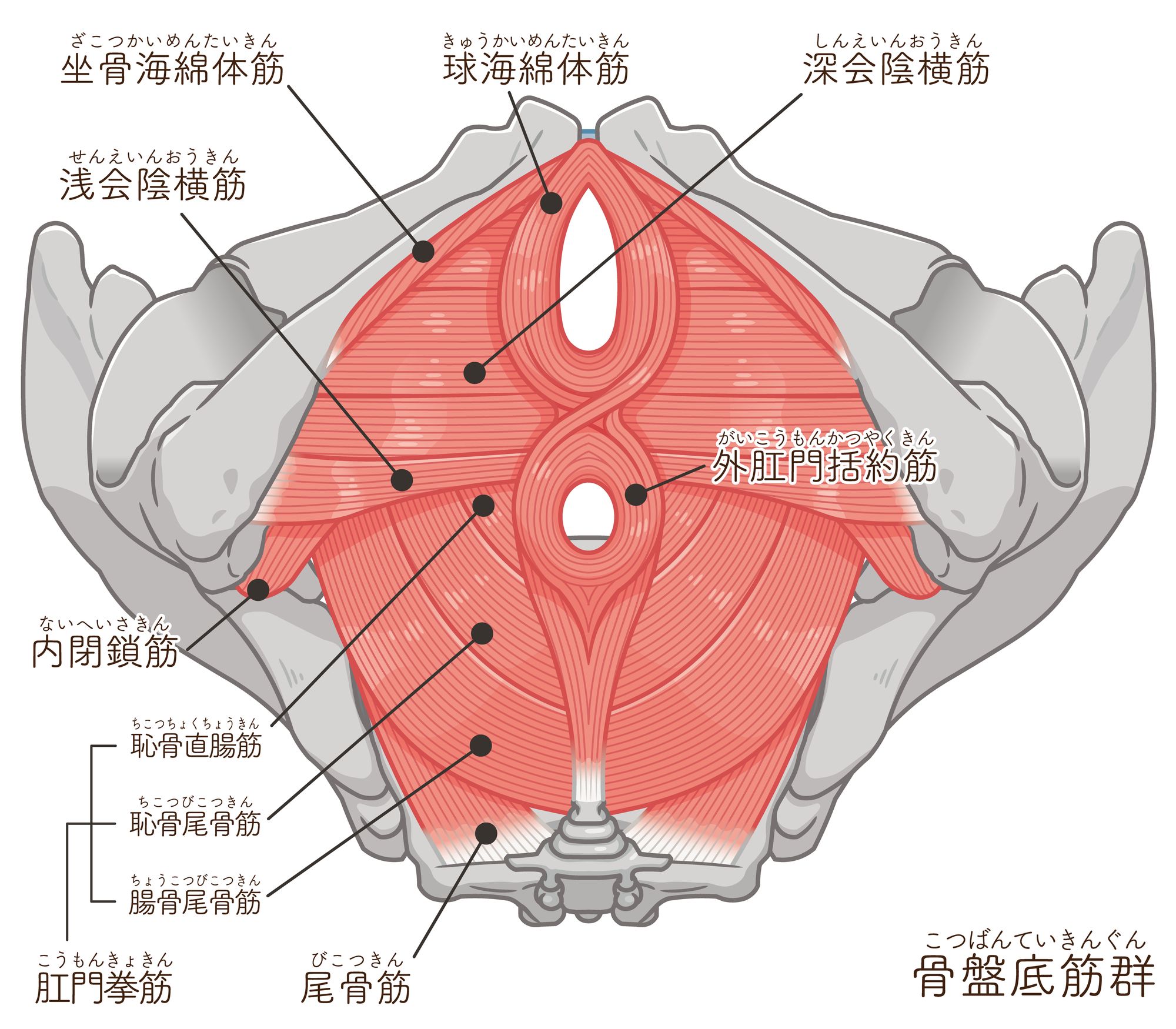

骨盤底筋群を下から見た図。これらの筋が私たち内臓を支えている

ペリネが弱くなってしまうのはなぜ?

では、なぜペリネは加齢や出産、日常動作などによって弱くなるのでしょうか。

私たちは日頃、まったく意識していませんが、猫背になったり、反り腰になったりといった動作は、横隔膜の働きを制限します。このため、「内臓を支える」ペリネの方向に向かって圧力が高まります。これが「腹圧」と呼ばれるものです。

普段から腹圧のかかる動作や姿勢を続けていると、『締める』機能ばかりを働かせ、『緩める』機能は働かない状態になってしまいます。

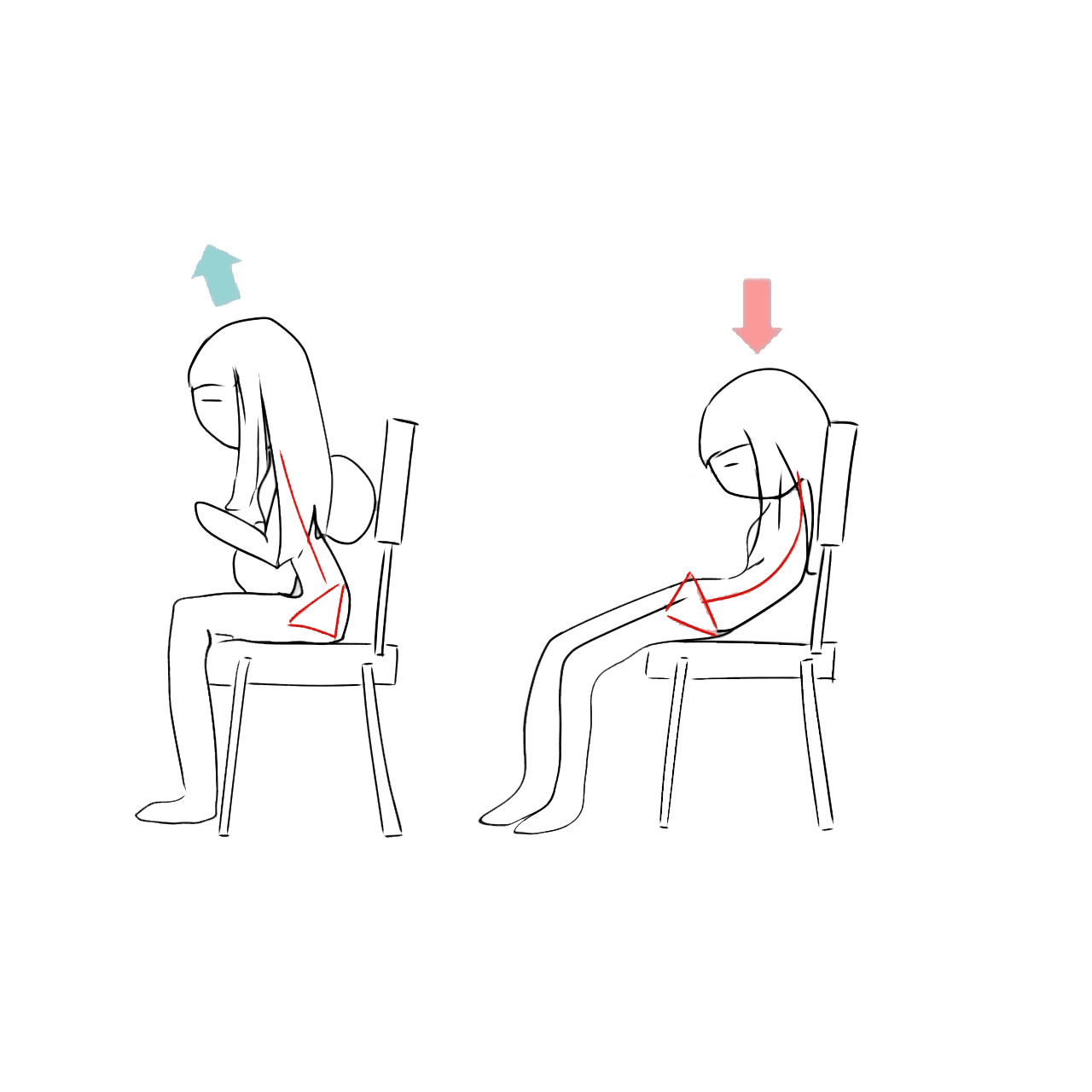

ペリネ維持の目標は、必要な時には締め、必要な時には緩めることができる「しなやかなペリネ」であること。ペリネケアにとって大切なことは、横隔膜の働きを制限することのない姿勢を保つことです。つまり、「肩と骨盤を近づけることなく、重力に逆らうように伸びた姿勢」で日常生活のさまざまな動作を行うことなのです。

シチュエーション別、ペリネを守るためにできること

姿勢の基本 〜腰痛・骨盤痛の軽減のために〜

妊娠中の腰痛や骨盤痛の原因は、前述した妊娠によるホルモンの影響によるものです。

一方、産褥期(さんじょくき。出産が終わってから、体が妊娠前の状態に戻るまでの時期のこと)の腰痛や骨盤痛の原因は、出産時のダメージや急速な出産進行、そして妊娠中からの緩みの影響が産後も継続しているためです。

そのため出産後は、お腹を潰して背中を丸くした姿勢で授乳したり、赤ちゃんを抱くことなどにより腰痛や骨盤痛が続くことがあります。授乳をする時や抱っこの時は、骨盤ベルトを装着したり、「肩と骨盤を最大限に離した姿勢」を心がけましょう。また、赤ちゃんを抱く時は、なるべく上半身の高い位置で抱くことも効果があります。

授乳期に気をつけるポイントは?

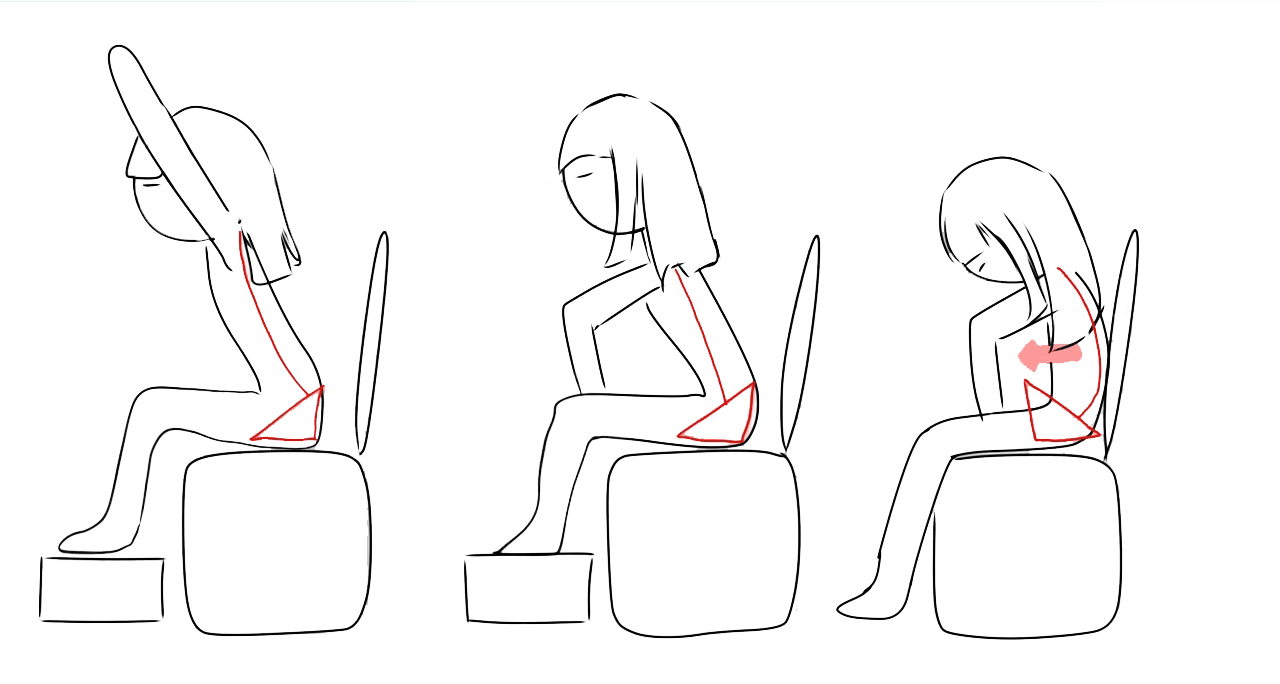

椅子に座ったときの抱っこ姿勢

身長や靭帯、筋肉レベルには個人差があります。椅子に座って「肩と骨盤を最大限に離した正しい姿勢」をキープするには、足台を使ったり座面の高さを調整したりといった工夫が必要です。赤ちゃんを抱っこするときも、天井から吊られているような意識で背筋を伸ばすことが大切です。足元に台を置くなどして工夫すると、無理せず自然に姿勢がととのうため、おすすめできます。

授乳のときは?

特に、筋力の低下した授乳期のお母さんは、赤ちゃんに覆いかぶさるように背中を丸くして授乳してしまいがちです。ところがこの姿勢は、かえって横隔膜の動きが制限され、腹圧は高まり、産後の子宮や膀胱を圧迫したり、背中や腰、ペリネ(骨盤底筋群)に負担がかかります。

また、授乳は昼夜問わず1日に何回も行うので、肩の力を抜いてリラックスした体勢であることが大切です。重力に逆らって、しっかりと背骨を伸ばした姿勢になるために、足台やからだ全体でもたれ掛かれるクッション、授乳クッションなどをうまく活用し、上半身を支える工夫が必要です。

排便はお尻を突き出し、しっかり伸びた姿勢で息を吐きながら

ペリネと排泄の深い関係

ペリネと排便にいったい何の関係があるの?と思う方もいるかもしれません。実は、ペリネは排泄にも非常に関わりが深い筋肉なのです。

重要なことは、排便のメカニズムと正しい排泄姿勢を知ることです。ヒトは便意を感じた時に、すぐトイレに行くことでスムーズに排便します。便意は下痢でない限り、我慢することもできますが、我慢していると便意はだんだん鈍くなります。たまたま便意を感じたときにトイレに行くチャンスを逃してしまい、やっとトイレに行ける頃には便意が遠のいてしまった、という経験はないでしょうか。

このため、排便時に「必要以上に強くいきむ」ことになり、この時の過度な腹圧によりペリネがダメージを受けたり、痔が悪化したりすることがあります。これは、授乳中のお母さんであっても、妊娠に関係のない女性でも同じです。便意を感じたその時に、適切な排泄姿勢で排便することが重要です。

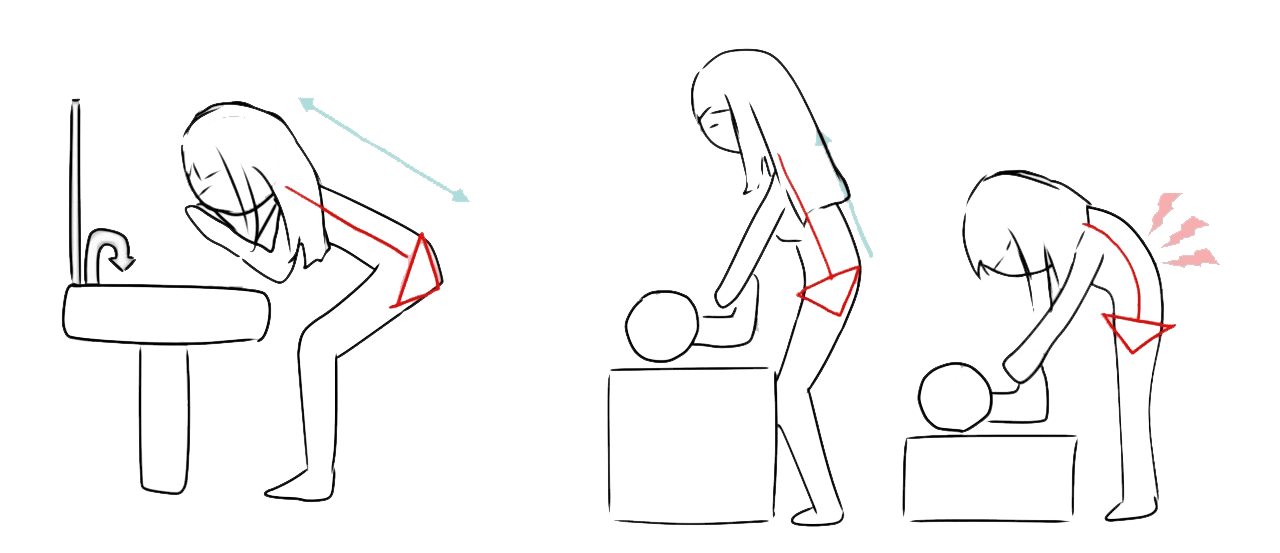

便座に座って用を足す時は、骨盤を後ろに傾けたり背中を丸めたりせずに、足台を使って膝の位置を高くし(ちょうど和式トイレを使う時のような膝と股関節の角度が理想)、背骨を伸ばしたまま、お尻を突き出すように股関節から上半身を前に傾け、息を吐きながら排便しましょう。

この姿勢をとることで、排便もスムーズにしやすくなるという意外なメリットもあります。便秘がちな方にも、食生活の改善などの対策とあわせて、ぜひやってもらいたい姿勢です。

実はこの足台、小さいお子さんがトイレに行く時用の足台が手軽でおすすめです。妊娠中に買っておくと、赤ちゃんが大きくなった時にも使えますよ。

ポイントは背筋を伸ばして前屈み。正しい姿勢をとると、排泄もスムーズになる

尿もれや尿意の減退があっても、正しい姿勢はキープする

プレママ、産後ママの隠れた悩み「尿もれ」

妊娠中の尿もれは、靭帯や筋肉の緩み、大きくなった子宮によって必要以上に腹圧がかかってしまうことなどにより起こります。出産後の尿もれも、ホルモンによる靭帯の緩みや、横隔膜の働きを制限するような姿勢による過度な腹圧、出産時の長く繰り返したいきみ、急速な出産進行などの影響により起こります。

また、出産により排尿の神経が一時的にダメージを受けて、尿意を感じないなどのトラブルが起こることもあります。そんな場合でも、背中を丸め腹圧をかけて排尿を試みたり、排尿を中断するようなことはせず、排便で説明した適切な排泄姿勢で自然な排尿を心がけましょう。

前かがみの姿勢は要注意!股関節と膝を意識して

日常生活の中には、「顔を洗う」「歯を磨いて口をゆすぐ」「赤ちゃんのオムツを替える」など、前屈みで行う動作がたくさんあります。このような動作をするときも背中は丸めずに「肩と骨盤を近づけることなく重力に逆らうように伸びた姿勢」であることが大切です。お腹を潰して骨盤を後ろに倒すことのないよう「曲げてもよいのは膝と股関節だけ」と意識し、息を吐きながらお尻を突き出し、股関節から上半身を前に倒すように動作します。

前かがみのときは姿勢よく

座る、立つの動作

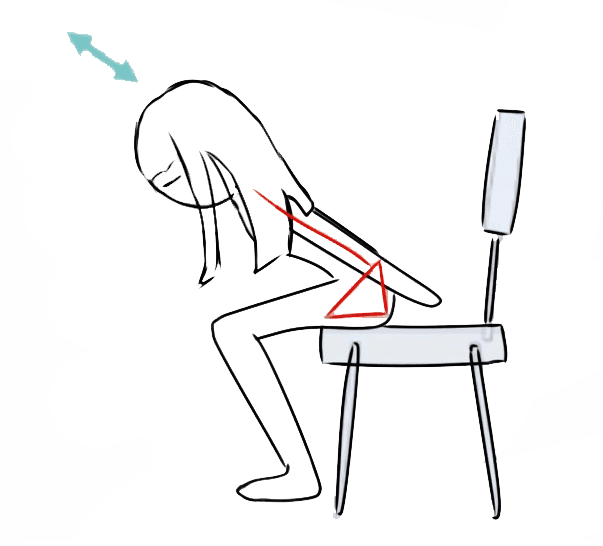

「椅子に座る」「椅子から立ち上がる」「トイレで便座に座る」などの動作も同様です。ドスンとお尻を重力方向に落とすように座ったり、腹圧をかけて重力と反対の方向に勢いをつけて立ち上がるような動きは、ペリネがダメージを負う動きです。前述の動きのように「曲げてもよいのは膝と股関節だけ」と意識し、息を吐きながら上半身を股関節から前に倒すようにして、膝と股関節を曲げながらお尻を突き出し座ります。立ち上がる時も「曲げてもよいのは膝と股関節だけ」です。上半身は「肩と骨盤を近づけることなく重力に逆らうように伸びた姿勢」のまま、股関節から大袈裟なくらい前に倒し、両手で椅子の座面や便座を押しながら、静かにお尻を浮かせ立ち上がります。この動作も息を吐きながら行います。

立ち上がるときにもコツが。上半身で重心をコントロールせず、まっすぐ立ち上がる

ペリネを守るためには?

妊娠中、産後にも役立つ骨盤ベルト

妊婦さんは、骨盤ベルトの使用を勧められたり、必要に迫られて自分で検討したりする機会も多いと思います。ベルトを装着する上で大切なことは、骨盤を固定することではありません。妊娠や出産、産後特有の骨盤底全体の筋肉や靭帯の緩みを支え、正しい姿勢に近づけるために「骨盤をサポートする」ことです。

骨盤ベルトは、妊娠中の腰痛、グラグラする感じなど違和感を覚えたころから骨盤の下の方、脚の付け根あたりに装着します。注意点は、骨盤の上の方にベルトがかからないように装着すること、着脱が簡単なベルトを選ぶこと、そして座った姿勢の時に股関節を圧迫しないことです。出産後も、赤ちゃんの通過により広がった骨盤を本来の機能に戻し、ペリネの負担を軽くするため、広がった骨盤の下方、脚の付け根付近を締めます。

骨盤ベルトの上手な選び方は?

現在は、さまざまなメーカーから骨盤ベルトが出ており、通信販売で購入を考える方も多いと思います。自分にあった骨盤ベルトは、以下のような点に注意して選びましょう。できれば試着したうえで購入するのがおすすめです。

【骨盤ベルト選びのポイント】

・大きいお腹でも脱着は楽にできるか?

・ある程度の硬さがあり、しなりがあるか?

・装着したときに痛みがないか?

・洋服の上からも装着や調整ができるか?

・産後の利用を考えて、調整がしやすいか?

私たちの「ラク」とペリネの負担はイコールではない

私たちは日々、重力に逆らいながら生活しています。そのため、椅子やソファにからだをあずけて座ると、「楽」と感じる人も多いと思います。ところが、それがお腹を潰し骨盤を後ろに傾け背中を丸くした姿勢であれば、残念ながらペリネにダメージを与えている行為かもしれません。横隔膜の動きを制限し腹圧を高める姿勢は、たとえ本人が楽であっても、知らないうちにペリネに負担がかかっているのです。

だらんとした姿勢は楽ではあるが、腹圧のかかる姿勢になっていないかチェックを

まとめ|下腹部の内臓を支える「ペリネ」、少しでもいたわる意識を

いかがでしたでしょうか。私たちの体の内臓を支え、排泄や出産とも密接な関わりがあるペリネ(骨盤底筋群)。

すべての動作をいきなりパーフェクトな姿勢に変えるのは難しいですが、日常生活の動作で気を付けるべきポイントを理解し、ペリネを守る姿勢をできるようにちょっと意識するだけで、ペリネの負荷は変わってきます。

ペリネに負荷をかけない「肩と骨盤を近づけることなく重力に逆らうように伸びた姿勢」というのは、要するに姿勢を良くすることにつながるので、腰痛の予防にもなり、しゃっきりと、かつ動作もエレガントに見え、ペリネケアの観点以外の部分でも、いいことがたくさんあります。

妊娠中の重みや出産が大きな影響を及ぼすことは間違いありませんが、根本的なペリネへの負荷は日々行動の積み重ねによるもの。妊婦さんや産後の女性だけではなく、すべての女性が意識できるよう、広く知っておきたい知識ですね。

crumiiでは今後もペリネケアの重要性と啓発に取り組みたいと思っていますので、また別の機会に取り扱っていきたいと思います。

皆さんぜひお楽しみに。

【引用、参考文献】

1)Eliasson, K., Larsson, T., Mattson, E., 2002. Prevalence of stress incontinence in nulliparous elite trampolinists. Scand. J. Med. Sci.

【骨盤底筋群のケアについてもっと知りたいあなたに!】

今週末、ペリネを解剖学、生理学的に分析し、呼吸と姿勢とペリネのメソッドを確立したフランス人医師 ベルナデット・ド・ガスケ先生が、来日され講演会が行われます。興味のある方はぜひご参加ください。

Dr. Bernadette De Gasquet

ガスケ・アプローチ創始者

ベルナデット・ド・ガスケ 医師 講演会

姿勢と呼吸からのペリネの保護

日本へのメッセージ

【ド・ガスケ 医師 講演会】

2025年7月5日(土)

開演:18:00~19:00(開場:17:15より)

場所:東京家政大学 板橋キャンパス三木ホール

東京都板橋区加賀1-18-1

JR埼京線「十条駅」から徒歩7分

申込み先:

・当日対面+アーカイブ配信を申し込む(4,000円)

https://forms.gle/zvPzDu362auiBLxZ7

・後日 動画アーカイブ配信のみを申し込む(3,000円)

https://forms.gle/J9FGL2o39QAx6ygd8

INSTITUT DE GASQUET 日本セクション事務局

yoyaku.biso@gmail.com / 070-8547-2498

※講演会は、シャラン山内由紀の逐語通訳があります。

共催:東京家政大学健康科学部看護学科

太田垣 美保

助産師・ガスケアプローチ公認指導者。

臨床の現場で助産師として活動しながら、ガスケアプローチ公認指導者として、講演や両親教室での指導、執筆を行うなど、ペリネケアや骨盤底筋群エクササイズの普及に努めている。