#2 「医療法人社団東京桜十字」様リクエスト

ダブルスコアどころじゃない!? 夫婦の育児・家事分担の不均衡を解決するただひとつの方法【クラウドファンディング・リクエスト記事】

2025年3月10日、クラウドファンディングが無事終了いたしました。おかげさまで、667名の方々から12,384,000円のご支援をいただき、「目標達成」という形で終了することができました。

こちらのコラムは、記事掲載リクエスト・コースでいただいたご希望に基づき、執筆されたものです。

支援者の皆様からは、医療にかかわる話題だけでなく、幅広く女性の健康とSRHR(すべての人が性と生殖に関する健康を享受し、からだの自己決定権を持ち、自分自身の意思で選択できる権利)にかかわるテーマをリクエストいただきました。

今回のテーマは「医療法人社団東京桜十字」様からリクエストいただきました「夫婦の育児分担」です。

夫婦での育児家事の分担、どうしていますか? まだまだ女性に負担が偏りがちなのが問題ですが、単純に「半分こ」ができないから難しいですよね。そこで、実際の育児家事時間の男女差、どうしてそうなるのか、筆者自身の経験した家事育児の分担例までをまとめてみました。

女性に負担が偏りがちな家事育児

みなさんは「パートナーが、あまり子育てや家事をしていない」「自分ばかりに負担が偏っている」と不満を感じたことはありますか? 私はあります。

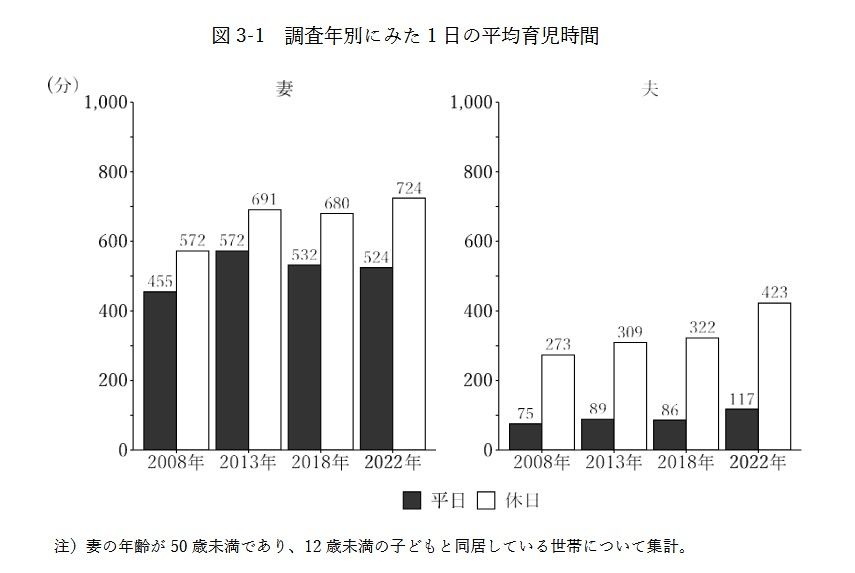

もちろん、例外はあるでしょうが、そう思う人の多くは女性でしょう。なぜなら、まだ男女の育児時間には大きな差があるからです。下の図表は、厚生労働省が行っている「全国家庭動向調査」で、妻が50歳未満かつ12歳未満の子どもと同居している世帯を主な対象として、妻と夫の育児時間を調べて比較したグラフです。

2022年の調査における妻の1日の平均育児時間は、平日524分(8時間44分)、休日724分(12時間4分)。一方、夫の1日の平均育児時間は、平日117分(1時間57分)、休日423分(7時間3分)でした。妻の育児時間はあまり変化がないものの、夫の育児時間は以前に比べると増えていますが、思った以上に男女差がありますね。

妻の就労形態別に平日の1日の平均育児時間で見てみても、「正規」では妻が400 分(6時間40分)で夫が136分(2時間16分)、「仕事なし」では妻が 701 分(11時間41分)で夫が89分(1時間29分)と、やはり大きな差があります。

家事時間も、女性のほうが圧倒的に多いです。2022年の調査における妻の1日の平均家事時間は平日247分(4時間7分)、休日276分(4時間36分)で、夫は平日47分、休日81分(1時間21分)でした。

ちなみに、妻の就労形態別に平日の平均家事時間を見ると、「正規」では妻が186分(3時間6分)で夫が65分(1時間5分) 、「非正規」では妻が237分(3時間57分)で夫が39分、「自営」では妻が246分(4時間6分)で夫が44分、大部分が専業主婦である「仕事なし」が最⾧の344分(5時間44分)で夫が38分でした。

共働きであっても、妻のほうが子育ても家事もたくさん負担していることがわかりますね。実際に周囲を見ても、妻と同等に子育てや家事をしている夫は、残念ながら少数派です。

どうしてそうなってしまうのか

では、子育てと家事の負担は、なぜ妻に偏ってしまいがちなのでしょうか。それは、まだ性別役割分業の名残りがあり、子育てや家事は主に女性がやるのが普通だと無意識に思っている人が少なくないからでしょう。

誰だって大変なことは避けたいわけで、これまでの慣習を理由に、夫が妻に頼りすぎているケースは少なくないと思います。場合によっては、妻の側もまた「女性だから」「母親なんだから」と自分を縛ってしまっているケースもあるでしょう。

ただ、それだけではなく、以下のような理由もあるのではないでしょうか。

①産休・育休中、夫婦の育児家事スキルに差がつくから

まだ女性だけが育休を取ることが多く、その間に子育てや家事のスキルに大きな差がついてしまうと、夫側はやる気を失ったり、妻側は「自分でやったほうが早い」「やってもらうと反対に大変」という声を聞いたことが多々あります。夫も育休を取得したり、妻が思い切って夫に任せたりすることが大事なのかもしれません。

②いまだに男性が育児することが当然の社会ではないから

職種や勤務先にもよりますが、男性は女性に比べて子育てや家事のために早退や欠席をしづらい場合があります。例えば「子どもが熱を出したので早退させてください」と言ったときに「奥さんは?」などと言われるケースも。それでも、世の中の風潮は変わってきていますから、思い切って申し出ることも大切でしょう。

③男性は正規職がほとんどで職種によっては休みづらいから

医療や福祉、保育、運輸、公共機関など、社会基盤を支える仕事に就いているエッセンシャルワーカーは、子どもの都合に合わせて柔軟に仕事の仕方を変えづらいでしょう。そのほか、出張の多い仕事、夜の帰宅が遅くなる仕事などの場合も、その間の子育てや家事はパートナーに頼むしかありません。

このほか、いまだに女性のほうが就学・就職において不利で、また妊娠中に離職するリスクもあり、男性よりも専業主フが多いので、やはり子育てと家事の主力になりがちだということもあるでしょう。共働きでも、経済効率と子育てを優先した結果、夫は仕事、妻は育児家事に比重を置く場合もあります。育児も家事も仕事も、なかなか上手く「半分こ」できないものなのです。

お互いに納得できる分担って難しい

かくいう私も、子育て中の母親のひとり。現在、子どもは中学2年生ですが、今振り返ると、最初の頃は夫婦での育児家事の分担が難しかったな、と思います。

夫は決まった時間に帰宅することが難しい職種です。一応のスケジュールは決まっていても、その日の仕事が終わらなければ帰れません。途中で他の人に代わってもらう、ということも不可能でした。

そのため、平日は私が子育てや家事のほとんどを担当することになりました。そうすると、出産前からわかっていたことなのに、最初は不満に思ったんですよね。

当時は、私もまだ育児や家事に慣れていなかったし、出産前に想像していた以上に大変だったからです。特に乳幼児は、移動(送迎)、着替え、授乳または食事の介助、オムツまたはトイレ、お風呂、遊び……すべてに手がかかり、しかも泣き止まなかったり、急に吐いたり漏らしたり、熱が出たりとトラブルも頻発するもの。家事にたどりつくのは、子どもが寝てからだったりします。

だから、当時の私は毎日タスクに追われて必死で、夫の「やっていない部分」ばかりが見え、普段は仲よくしていたものの、イライラしてしまうことがありました。夫も平日の仕事、休日の子育てや家事で疲れていたので、今よりずっとイライラしがちでした。

でも、少しずつ子どものいる生活に慣れ、いろいろと話し合っていくうちに、夫は私の大変さを理解して、こまめに感謝を表してくれ、自分にできることを一生懸命やるようになりました。一方、私も夫の仕事の忙しさを再認識し、それでもできるだけ努力していることに気づいて感謝できるようになったんです。

結果、私が仕事や用事があるときは、平日でも可能な限り夫が子育てや家事を担当することに。また、土日祝日や連休は、夫が子育てや家事の多くを担当するようになりました。それに加え、夫は日頃から家や車の維持、家計や保険などの管理、収納や大掃除などを担当してくれています。今では、私も夫も納得できる分担に落ち着きました。

子育ての分担って、家事との区切りもないし、人によって仕事の形態も違えば、どう分担したいかも違うので正解はないし、単純に半分にできないのが難しいところ。また、お金を稼いでいたらやらなくていい、というものでもありません。

だから、双方が納得いく分担に落ち着くまでには話し合いとトライ&エラーが必要で、少し時間がかかるんじゃないかなと思います。夫婦どちらにとっても物理的にも気持ち的にも無理がないよう、譲り合いつつ、かといって諦めず、少しずつ話し合いと調整を重ねていくことが大切なのではないでしょうか。

大西まお

編集者、ライター。出版社にて雑誌・PR誌・書籍の編集をしたのち、独立。現在は、WEB記事のライティングおよび編集、書籍の編集をしている。主な編集担当書は、宋美玄著『産婦人科医ママの妊娠・出産パーフェクトBOOK』、森戸やすみ著『小児科医ママの「育児の不安」解決BOOK』、名取宏著『「ニセ医学」に騙されないために』など。特に子育て、教育、医療、エッセイなどの分野に関心がある。