尿もれの原因かも?骨盤底筋(ペリネ)と姿勢の深い関係を解説

出産をきっかけに、「くしゃみで尿もれが…」「長時間立っていると違和感がある…」といった体の変化を感じたことはありませんか?

こうした不調の背景には、「骨盤底筋群」という、骨盤の底にある筋肉のゆるみや弱まりが関係していることがあります。

骨盤底筋は、妊娠・出産によってダメージを受けやすいだけでなく、日々の姿勢や体の使い方によっても大きな影響を受けています。

この記事では、骨盤底筋と姿勢や呼吸との関係、そして一生を通じてこの筋肉を守るために意識したいポイントを、わかりやすくご紹介します。

はじめに

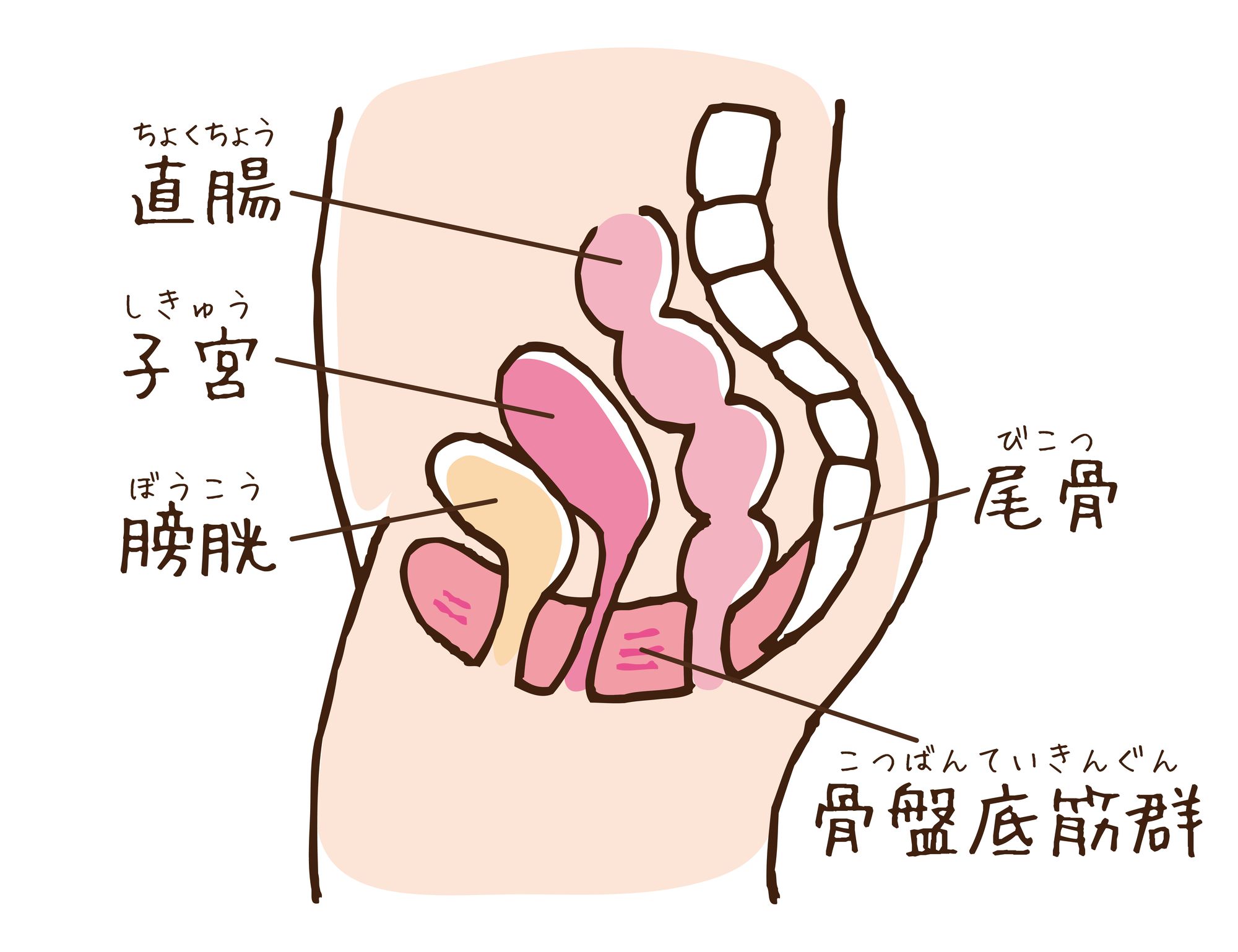

女性の骨盤底は尿道・膣・肛門と3つの開口部があり、構造的にデリケートなつくりとなっています。ヒトが立ったり座ったりして姿勢を保つとき、骨盤の出口は最下層部となり、骨盤底に対して常に下方向に圧力がかかります。

骨盤底に負担がかかる代表的な要因として妊娠・出産が挙げられますが、それ以外にも背中を丸くするような不良姿勢・便秘によるいきみ・持続する咳・重いものを持つなど、骨盤底に負荷をかけやすい動作があふれています。骨盤底に対して過度に下方向への圧力をかける動作は、骨盤底に負担がかかりやすくなります。

知らず知らずのうちに骨盤底が少しずつダメージを受けてしまうことを避けるために、知っておきたい体の仕組みや正しい姿勢・呼吸について、わかりやすくご紹介します。

骨盤底筋群は尿道、腟、肛門の部分に穴があいている

知っておきたい身体の仕組み

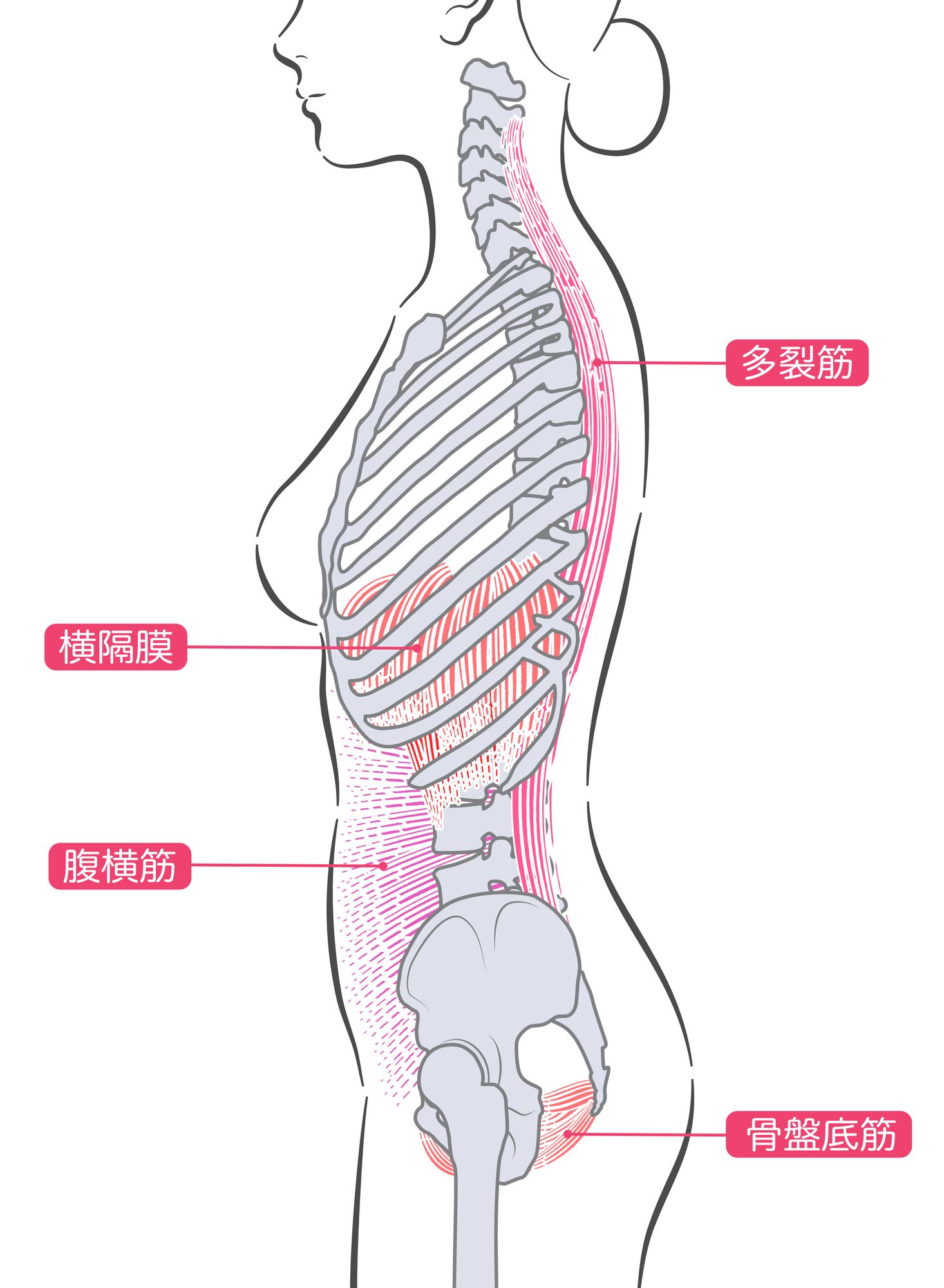

ヒトの腹部は筋で囲まれています。この画像は横から見た女性ですが、上部は呼吸をする筋である横隔膜、前方や側方部は腹筋の深層筋である腹横筋(ふくおうきん)、下部は骨盤底筋群です。

体幹を安定させる「インナーユニット」のはたらき

この筋で囲まれている部分を「腹腔」と呼び、その中の圧力を腹腔内圧といいます。腹腔は胸郭や骨盤のように骨で囲まれている空間ではないため、腹腔を構成する筋が協調して働くことによって腹腔内圧をコントロールし、体幹部の安定性を獲得しています。体幹を安定させるための腹腔を構成するこれらの筋群は「インナーユニット」と呼ばれます。

骨盤やあばら骨に囲まれていないインナーユニットは、協調して動く働きをする

姿勢と骨盤底筋群

日常生活ではどんなことに気をつけたら良い?

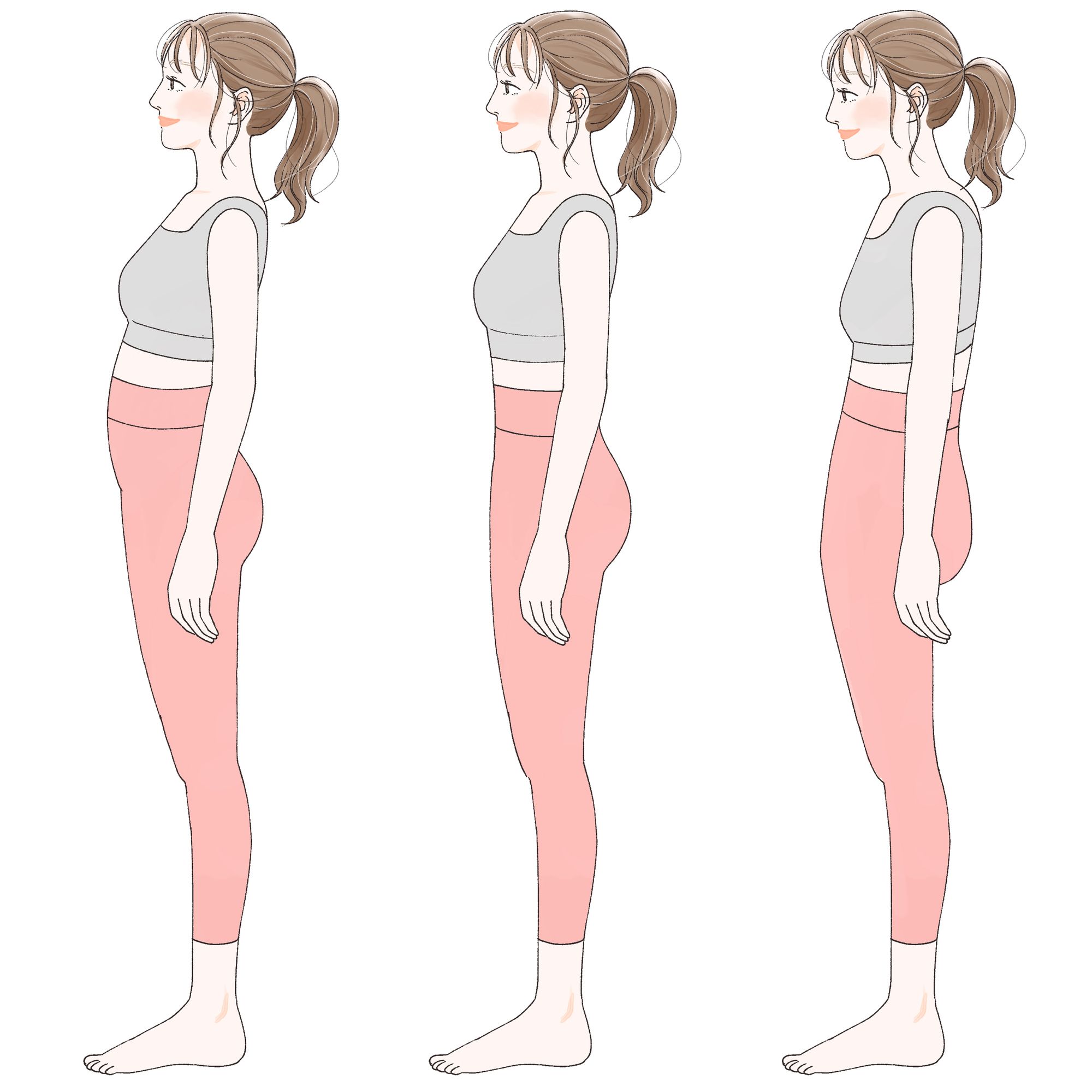

ヒトは進化の過程の中で、二足直立姿勢になってから常に頭頂から真下にかかる重力にさらされています。正しい姿勢とは、この重力に逆らって頭頂方向に向かって真っ直ぐ伸びていることを指します。つまり、頭が前や後ろに倒れていたり、体が曲がっていたりしない、「姿勢が良い」状態のことです。

このような正しい姿勢をしている時には、姿勢を保持するために必要な筋活動やエネルギー消費が最小になるという特徴を持っています。体を支える筋肉をあまり使わなくてすむので、エネルギーをあまり使わず、楽に立っていられる、効率の良い姿勢といえます。

正しい姿勢がとれている場合には、ヒトの骨盤はやや前傾位(前に傾いた状態)になります。この状態を「骨盤の中間位(ちゅうかんい)」や「ニュートラル」と呼びます。骨盤が骨盤がこの位置にあると、上半身の体重や動きの力が、骨にバランスよく伝わり、骨盤底筋群にかかる負荷を最小限に減らすことができるのです。

真ん中の女性のようなまっすぐ伸びた姿勢が、骨盤底筋群への負担が少ない。

さらに、背中が丸くなるような悪い姿勢と比べると、理想的な姿勢をとった上で積極的に上方へ伸びようとする抗重力姿勢を保つことで、骨盤底筋群や腹横筋に活性化がみられるといわれており、良い姿勢は、体にかかる負担を減らすだけでなく、体の内側にある筋機能の向上にもつながるのです。

呼吸と骨盤底筋群

インナーユニットの上部を構成する横隔膜と,下部と構成する骨盤底筋群は同一方向へ動くという特徴を持っています。

実は関わりが深い呼吸と骨盤底

横隔膜は、胸のあたりにあるドーム型の筋肉で、呼吸時に働く筋です。たとえば、息を吸うときには横隔膜が下に下がり、息を吐くときには上に上がります。

この横隔膜の動きに合わせて、骨盤の下にある骨盤底筋も一緒に動いていることがわかっています。すなわち、息をはく時に、つまり、息を吐くと横隔膜と一緒に骨盤底筋も上に持ち上がり、息を吸うと両方が下にさがる、という関係にあります。このように骨盤底筋群の動きには横隔膜が関係しています。

興味深いことに、横隔膜の動きに関しても姿勢が関与しており、背中を丸めたような悪い姿勢だと、肺がしっかりふくらまなくなって呼吸が浅くなり、横隔膜もうまく動きません。

その結果、骨盤底筋群の働きも弱くなり、体の下のほうにかかる圧(腹圧)もうまくコントロールできなくなります。

逆に、姿勢を正して深く息を吐くことで、横隔膜と骨盤底筋群はともに上に引き上がります。これにより、腹圧が下方向へかかりすぎるのを防ぐことができ、骨盤底への負担軽減につながると考えられています。

まとめ

骨盤底は、解剖学的にとても繊細で、ダメージを受けやすい構造をしています。

とくに、妊娠や出産では、この骨盤底に強い負担がかかります。

出産のときに物理的ダメージをできるだけ減らし、「体にやさしいお産」をすることはもちろん大切です。妊娠中や産後のみならず女性の一生涯を通じて、骨盤底を守るための姿勢を意識することで、骨盤底の負担を減らすことができます。

骨盤底に下方への過度な圧をかけないよう骨盤の位置を整え、重力に抗する姿勢をとることは、女性の一生を通して骨盤底のトラブルを予防するうえで、とても大切なことなのです。

骨盤底筋群のケアについてもっと知りたいあなたに!

今週末、ペリネを解剖学、生理学的に分析し、呼吸と姿勢とペリネのメソッドを確立したフランス人医師 ベルナデット・ド・ガスケ先生が、来日され講演会が行われます。

興味のある方はぜひご参加ください。

Dr. Bernadette De Gasquet

ガスケ・アプローチ創始者

ベルナデット・ド・ガスケ 医師 講演会

姿勢と呼吸からのペリネの保護

日本へのメッセージ

【ド・ガスケ 医師 講演会】

2025年7月5日(土)

開演:18:00~19:00(開場:17:15より)

場所:東京家政大学 板橋キャンパス三木ホール

東京都板橋区加賀1-18-1

JR埼京線「十条駅」から徒歩7分

申込み先:

・当日対面+アーカイブ配信を申し込む(4,000円)

https://forms.gle/zvPzDu362auiBLxZ7

・後日 動画アーカイブ配信のみを申し込む(3,000円)

https://forms.gle/J9FGL2o39QAx6ygd8

INSTITUT DE GASQUET 日本セクション事務局

yoyaku.biso@gmail.com / 070-8547-2498

※講演会は、シャラン山内由紀の逐語通訳があります。

共催:東京家政大学健康科学部看護学科

瀬戸景子

理学療法士・ガスケアプローチ公認指導者。

医療機関に勤務しながら、産前・産後ピラティスインストラクター、ガスケアプローチ協会公認指導者としても活躍。産後ママ向けのペリネケアを中心に、骨盤底筋群エクササイズの普及に努めている。