気になるキーワード「骨盤臓器脱」#02

骨盤臓器脱の診察や治療は何をするの? 手術の違いや術後の生活まで

前回の記事では、骨盤臓器脱の症状やセルフチェックなど、基本的なことについてご紹介しました。ひょっとしたら私もそうかも?と思った方もいるかもしれません。

今回は、実際に病院を受診するときに行う検査や具体的な治療の内容について解説していきます。骨盤臓器脱の治療は、進行の度合によって手術が必要になる場合もあり、いくつかある手術の方法についても紹介していきます。

骨盤臓器脱で受診した際はどんな診察をするの?

気になる症状がある場合は、婦人科・泌尿器科の受診を

骨盤臓器脱が疑われると思う場合、まずは婦人科や泌尿器科を受診しましょう。ここでは、受診した際の一般的な流れをみていきます。

問診

受診の際には、まず問診で症状が始まった時期やきっかけ、時間帯による変化(朝は軽く夕方に悪化するなど)、出産歴、便秘や咳の有無、仕事や日常生活への影響などを確認します。

視診・内診

次に視診・内診で、腟の前壁(膀胱側)、後壁(直腸側)、奥(子宮や腟断端)の状態を観察して評価します。場合によっては姿勢を変えたりして、腹圧をかけたときに、どの部分がどの程度下がるかをチェックします。

超音波検査

超音波検査(エコー)を行うことで、子宮の状態を確認します。また、排尿後に膀胱にどれだけ尿が残っているか(残尿)を超音波検査や導尿(尿道に管を通して膀胱に残っている実際の尿の量を量る)で評価します。通常の設備を備えた婦人科クリニックで行う検査は、だいたいここまでのことが多いです。

その他検査など

必要に応じて、尿流測定(尿の勢いや量を調べる)、尿失禁の評価、直腸肛門機能の確認なども行います。まれに、尿流動態検査など追加の検査をすることもあります。

重症度のレベルに応じて治療を選択

骨盤臓器脱は、重症度がさまざまなレベルにわかれます。腟内の違和感があって、ピョコっと出てきているだけ、といったレベルから、子宮が腟から完全にとび出てしまっているレベルまで、いくつかのステージがあり、それぞれのステージに応じた治療を検討します。

他の病気の可能性も探る

骨盤臓器脱かも?と思って受診したら、他の病気の可能性もあるのでその鑑別も行います。例えば、とても強い尿意や頻尿の症状が実は過活動膀胱で、問題があるのは膀胱だった、というようなケースです。他にも、腟のしこりや腫瘍があったり、子宮筋腫の一部が下がってきていたりするような場合には、別の治療が必要になります。

骨盤臓器脱の治療法と選び方|保存療法・手術の比較

骨盤臓器脱の治療は、大きく分けて保存療法(手術をしない方法)と手術療法があります。どちらを選ぶかは、症状の程度、年齢、今後の妊娠希望の有無、基礎疾患、仕事などの生活背景によって決めていきます。

保存療法は症状の進行を抑え、生活の質を維持することが目的です。一方、手術療法は外科的に処置をすることで形態や症状を改善する効果が高いですが、再発の可能性がゼロになるわけではありません。術後の制限や回復期間などについて、医師と十分に話し合って決めましょう。

ここからは、それぞれの治療の方法と特徴について解説していきます。

保存療法:切らない治療(トレーニングやぺッサリーの利用)

保存療法が向いているケースとしては、軽症〜中等症で、症状が軽く生活への支障が少ない場合、または妊娠希望がある場合、手術リスクが高い場合などがあります。

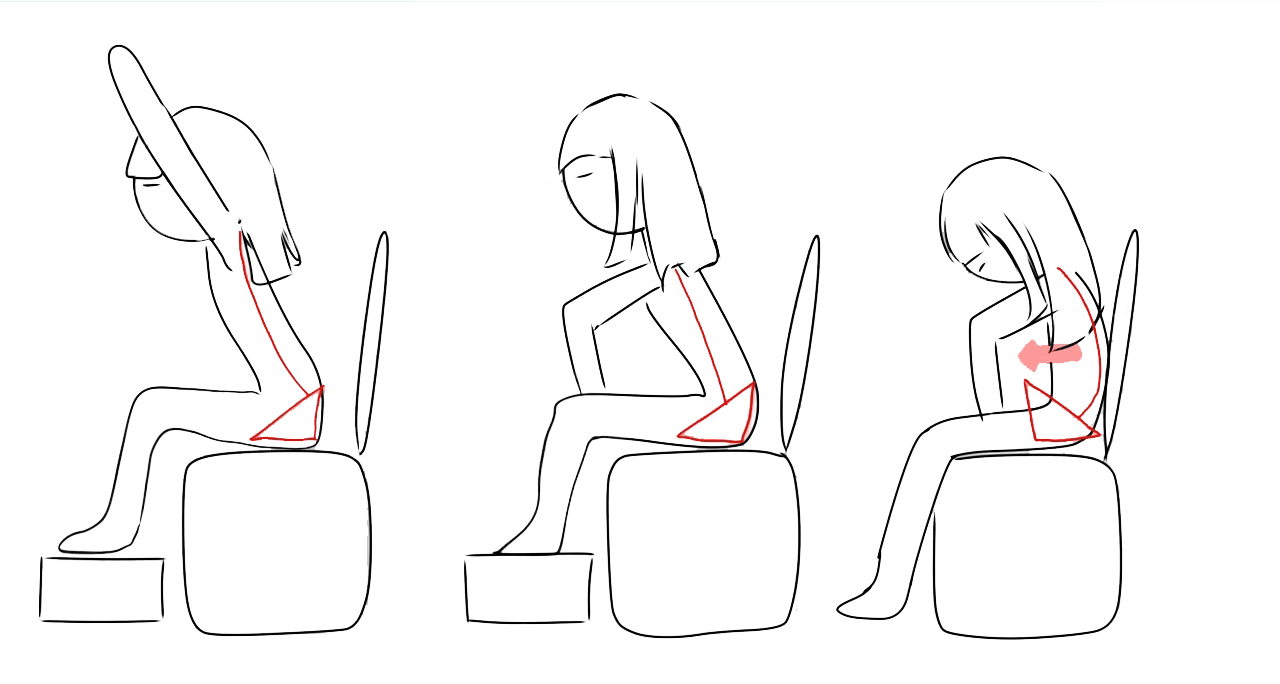

骨盤底筋トレーニング(Kegel体操)

肛門や腟を意識的に締める運動で、弱った筋肉を強化します。医師や理学療法士の指導のもと、正しいフォームで行う必要があります。1日数セットを数か月続け、定期的に効果を評価します。

生活指導

便秘や慢性的な咳の改善、重い荷物を避ける、長時間立ちっぱなしの状態を減らす、体重管理など。日常生活の中で腹圧をかけすぎない工夫が重要です。

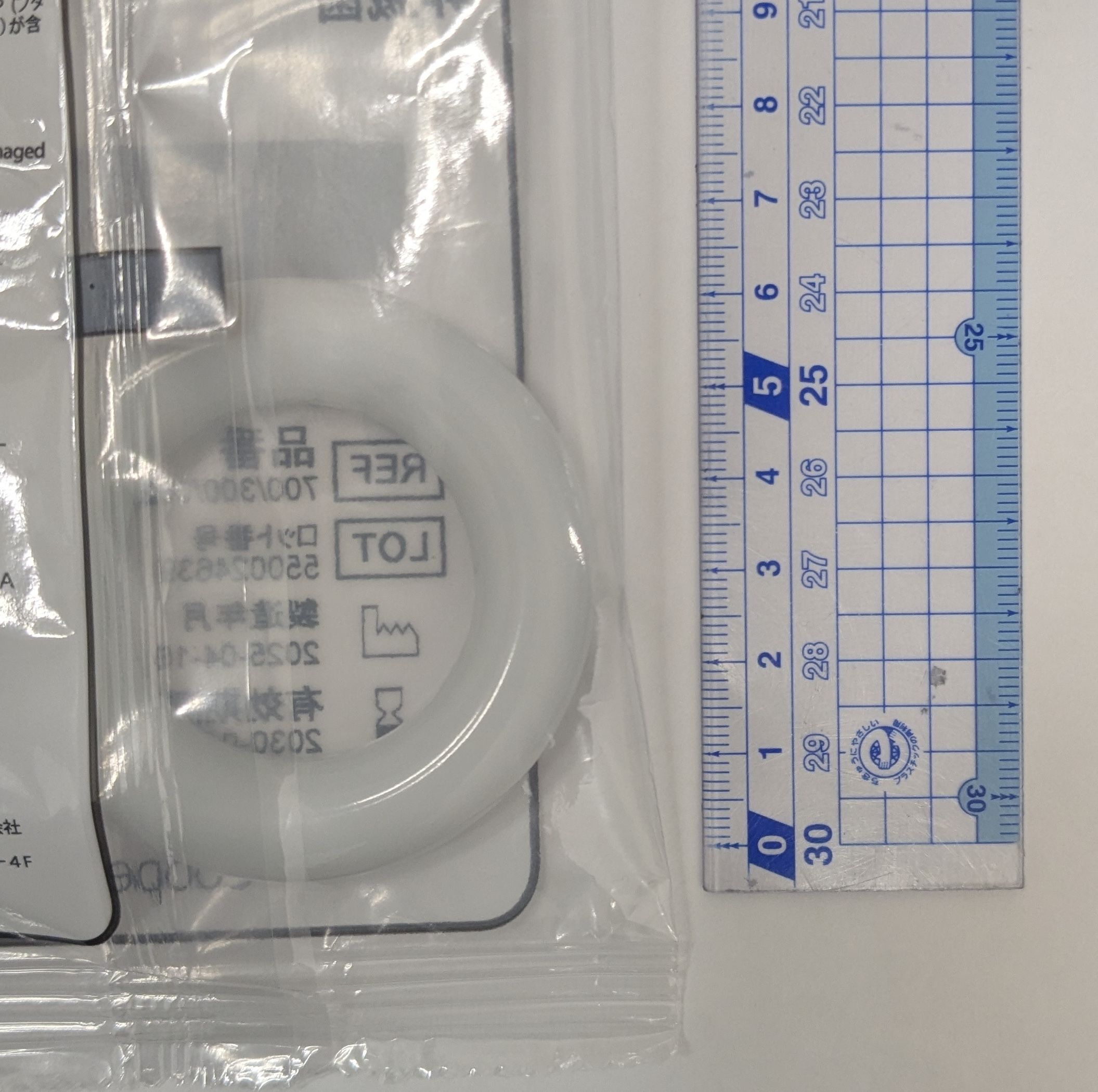

ペッサリー療法

シリコン製のリングやキューブ型の器具を腟内に装着して臓器を支える方法です。適切なサイズを医師が選んで装着します。副作用として帯下(おりもの)の増加や腟粘膜のびらん、出血が起こることがあります。

治療中は、ペッサリーによるトラブルが無いかどうかをチェックするために、3ヶ月に1回程度で定期的に通院して洗浄・交換、腟の粘膜ケア(局所エストロゲン療法を併用することも)を行います。自分でペッサリーの着脱ができるようになれば、朝に装着して寝る前に外したり、大便をするときだけ外すなどして、腟周囲への負担を減らすこともできます。自己着脱できるかどうかは人によります。

手術療法:医療用の糸やメッシュで形状をなおす

手術療法は、下がった臓器を元の位置に戻し、骨盤底の支持を再構築する治療です。保存療法をやってみたものの、あまり改善がない場合や、臓器の突出が大きく本人の生活に著しい影響を与えている場合、合併症(尿が出ない、皮膚がめくれて痛むなど)が問題となる場合に行われ、いくつかの種類があります。

腟式手術

腟からアプローチし、前後の腟壁を縫い縮めて補強します。子宮全摘同時に行うことも多いです。

腹腔鏡下手術(LSC:仙骨腟固定術など)

お腹に小さな穴をあけてカメラと器具を入れ、腟の奥や子宮を仙骨(背骨の下端)に医療用のメッシュで固定する手術です。要するに、子宮をメッシュで背骨にぶら下げることで、下の方に降りてきてしまうのを防ぎます。解剖学的に自然な位置に戻すことができ、性交機能や腟の長さを保ちやすい傾向があります。

メッシュの使用

体内に人工素材のメッシュを入れて、ハンモックのようにメッシュを留置する方法もあります。このメッシュが筋肉や靭帯の代わりに、臓器を支える役割をしてくれます。びらん(粘膜が擦り切れる)や感染のリスクもあるため、適応や術式は慎重に判断します。

腟閉鎖術

腟の壁を縫い合わせて子宮が落ちてこないようにする方法です。おりものが出てくるように腟の側面側は縫い合わせずに開けておく場合もあります。腟の壁だけの手術で腹腔内(おなかの中)には入らないため、手術の負担が少ない方法です。しかし、性交機能を失うことになり、さらに子宮が残っている場合には子宮頸がん検診ができなくなるため、手術による全身への影響を少なくしたい高齢女性に行われることが多いです。

将来妊娠を希望する場合は、術式や手術時期を慎重に検討する必要があります。妊娠や分娩によって再発する可能性もあるので、原則として手術は出産後に行うことが望ましいです。

治療費用と保険適用について

骨盤臓器脱の治療は、ほとんどが健康保険の適用対象です。

保存療法

骨盤底筋トレーニング指導、ペッサリー装着・交換は保険診療で実施可能。

手術療法

腟式手術、腹腔鏡手術、メッシュ手術なども保険適用。ただし、加算や病院による費用差(例:個室代など)があります。

自己負担額は、3割負担の場合で十数万円程度が目安ですが、高額療養費制度を利用すればさらに軽減されることがあります。他には、術前検査や入院費、術後の通院、薬剤費、ペッサリーの定期交換など、経過を見るための通院費用もかかってきます。

手術後の生活と骨盤臓器脱の再発予防

骨盤臓器脱の手術後は、再発を防ぎつつ、回復するための生活管理がとても大事です。手術でせっかく位置を整えても、術後の過ごし方によっては再び臓器が下がってくる可能性があるため、医師の指示に沿って、「下がらせない」生活をキープするのが大切になります。

手術の直後〜数週間

出血や発熱、強い痛み、排尿のしづらさなどがないかを観察します。創部は清潔に保ち、腟や腹部の腫れが落ち着くまで無理な動作は避けます。

摩擦による創部の悪化や炎症を防ぐため、性交渉も2〜3ヶ月の間はNGです。

生活制限

2〜5kg以上の重い物を持ち上げない、強くいきむ動作(便秘時や重労働)を避ける、咳やくしゃみをコントロールするなど、注意を払いながら生活する必要があります。便秘対策に水分・食物繊維の摂取や適度な運動も欠かさずに。

リハビリ

医師が許可した時期から骨盤底筋トレーニングを再開し、段階的に負荷を増やします。性生活の再開は、腟の回復状態を確認してから医師がOKを出した後に。違和感や痛みがあるようなら相談しましょう。

再発予防

体重管理、便秘・咳の慢性化予防、長時間の立ちっぱなしや重労働の回避、正しい荷物の持ち上げ方を日常に取り入れることが効果的です。術後も定期的に外来で症状や腟の状態を確認し、必要に応じて運動指導や治療を続けます。

まとめ|「加齢のせい」と甘くみないで。進行する前に早めの受診を

骨盤臓器脱は、進行の度合いや生活背景によって治療法が大きく変わります。

比較的軽症であれば、骨盤底筋トレーニングや生活改善、ペッサリー療法などの「切らない治療」で改善できるケースも多くある一方で、症状が進んでいる場合には、手術で臓器を支え直す治療が必要になることも。

やはりおすすめしたいのは、骨盤底を守る生活習慣と早めの治療です。ちょっとした違和感を感じても、「恥ずかしい」「年のせい」と放置してしまう人も少なくありません。我慢せずに、気になる症状があれば早めに相談してみましょう。

次回の記事では、骨盤臓器脱を治療してくれる診療科の特徴や得意分野の違いを解説します。

【参考文献】

骨盤臓器脱の手術 メジカルビュー社,2011

病気がみえる vol.9 婦人科・乳腺科 メディックメディア,2021

英国王立産婦人科医協会(RCOG)公式サイト