PMS(月経前症候群)って何? 症状や原因、治療を徹底解説。

1. PMS(月経前症候群)とは?――基本的な定義と症状

PMSとは

PMS(Premenstrual Syndrome)は、「月経前症候群」とも呼ばれ、月経(生理)が始まる前の時期に起こるさまざまな心身の不調を指します。具体的には、生理開始予定の約1〜2週間前から症状が出始め、生理が始まると和らいでいくのが一般的です。

ただし、生理中の症状も重い方は、生理が始まっても楽になったとは感じられないでしょう。PMSと月経困難症を合併しているケースもよくあります。

生理についてはこちらの記事でも詳しく解説していますので、合わせてどうぞ。

「生理(月経)とは?仕組みと対処法をやさしく解説【医師監修】」

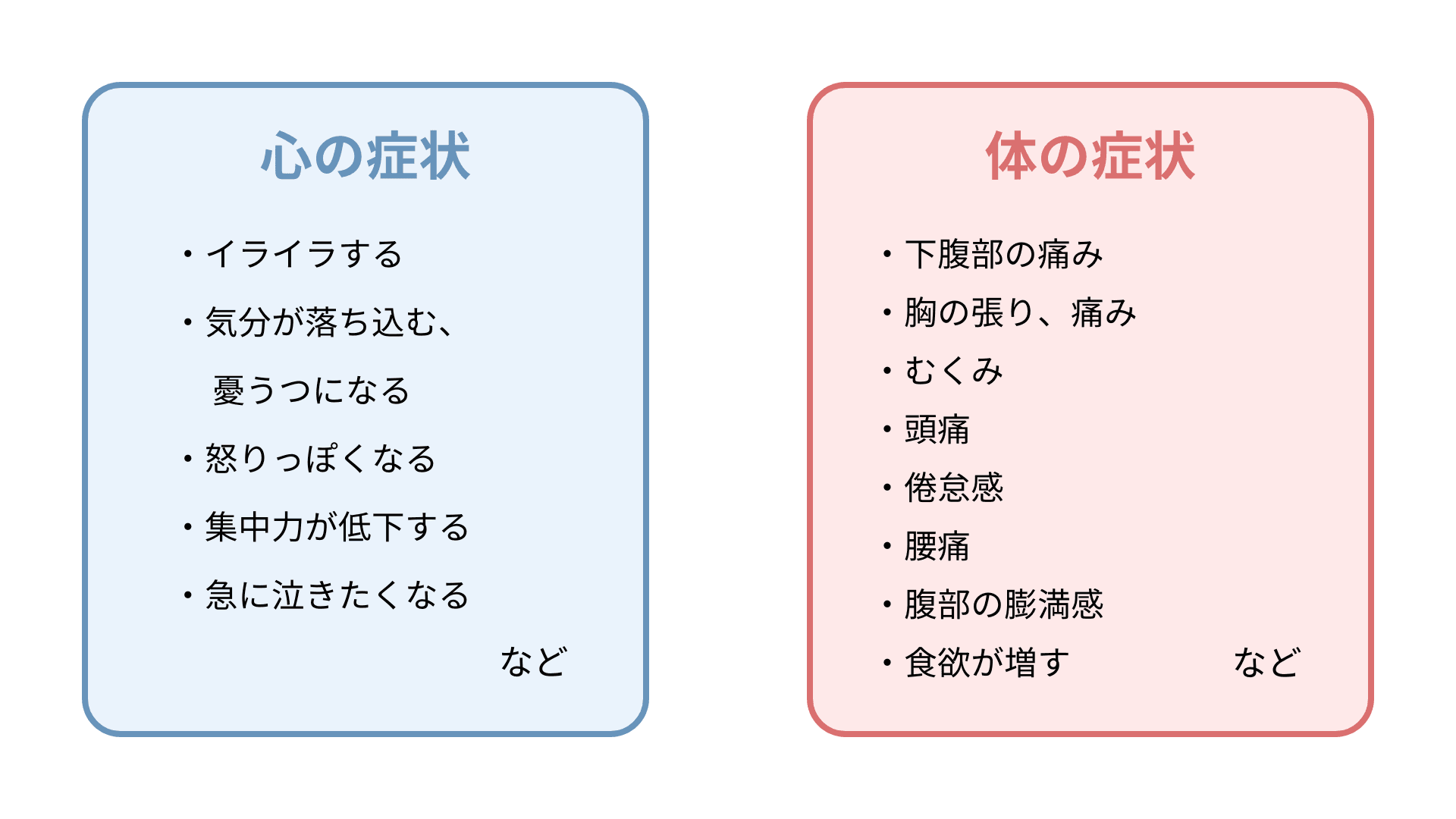

PMS(月経前症候群)の主な症状

PMSの症状は人によって異なりますが、大きくは心の症状と体の症状に分けられます。

PMSの症状の強さは個人差が大きく、「少しイライラする程度で済む人」から「日常生活に大きな支障が出る人」まで幅があります。もし症状が重く、普段の生活に支障があるようであれば、迷わず受診を検討しましょう。

2. PMSが起こる理由―ホルモンバランスと女性の体の仕組み

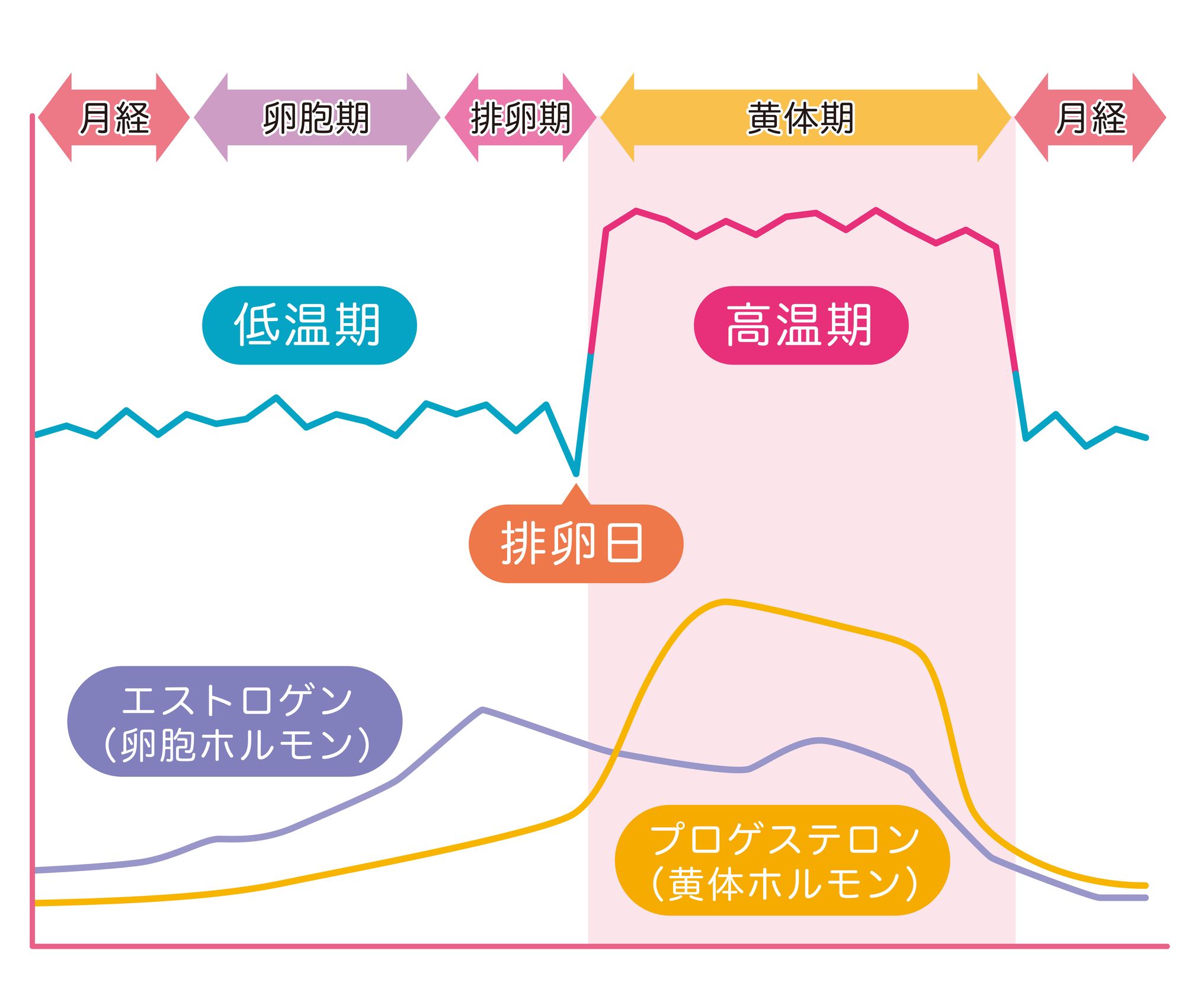

生理周期とホルモンの変動

多くの女性の生理周期は約25日〜38日で、図のように排卵を境に卵胞ホルモン(エストロゲン)と黄体ホルモン(プロゲステロン)の分泌量が変動します。

卵胞ホルモン(エストロゲン)

女性らしい身体づくりや骨・肌の健康を保つホルモン。排卵直前までは分泌量が増え、排卵後に減少していきます。

黄体ホルモン(プロゲステロン)

排卵後に多く分泌され、妊娠をサポートするホルモン。赤ちゃんのベッドになる子宮内膜を厚くし、受精卵が着床しやすい環境を整えます。分泌量が多くなると体温が上昇するため、基礎体温を測ると高温期がわかる場合があります。

PMS発症のメカニズム

PMSの定義は、月経開始の3~10日前からはじまる精神的、身体的症状で月経開始と共に減退ないし消失するものをいいますが、正確な原因のメカニズムはまだ不明です。しかし、排卵後の女性ホルモン、特に黄体ホルモンの産生と消退が要因となっていることが推察されています。黄体ホルモンの増加するタイミングである排卵後から症状が始まり、月経開始の数日前から症状が強くなって、月経の開始ともに消失します。

3. PMS(月経前症候群)とPMDD(月経前気分不快障害)の違い

PMDD(月経前気分不快障害、Premenstrual Dysphoric Disorder)とは

PMDDは「月経前不快気分障害」とも呼ばれ、PMSの中でも特に精神的な症状が重いケースをいいます。

日常生活や仕事・学校に大きな支障をきたすほど気分が落ち込んだりイライラしたり、強い不安感、絶望感を感じる、自分で感情のコントロールが難しい状態を指します。

PMSなのかPMDDなのかは、自己判断で決めるのは難しいため、生理前の不調が強く、普段の生活が送れない状態だったり、周囲の人ともトラブルが増え、自分の感情を持て余してしまったりする場合は、婦人科で相談し、必要に応じて精神科・心療内科の受診も検討ましょう。婦人科的アプローチに加え、抗うつ薬や抗不安薬などの治療の選択肢もあります。

4. PMS症状を緩和するための治療は?

PMSの症状は生理の到来とともにおさまるので、放置している人も少なくありませんが、症状が重い場合は内服を中心とした治療を検討することができます。ここでは代表的な治療法を紹介します。

大きく分けて、避妊用のピル、LEPと呼ばれる低用量エストロゲン・プロゲスチン製剤、黄体ホルモン製剤の3種類があります。これらの薬には、先発品や後発品(ジェネリック)を含めて色々な種類があり、いくつか種類をためしてみることもできます。

ピル(低用量経口避妊薬)の活用

仕組みと効果

低用量ピルは、エストロゲンとプロゲステロンを少量ずつ含むホルモン製剤です。

ホルモンを毎日決まった時間に内服することで、ホルモンの変動をできるだけ安定させ、生理前の急激な心身の不調を軽減する効果が期待できます。

メリット、デメリットや副作用

生理痛や経血量を減らす効果があるとされ、避妊効果も期待できます。ホルモンが安定するため、イライラや憂うつといったPMS症状の緩和が期待できます。他にも、ニキビの改善につながったりといった副効能もあります。

注意点としては、飲み始めの時期に吐き気・乳房の張り・頭痛などが現れたりする場合があります。高血圧、糖尿病、40歳以上の喫煙者など、ピルの使用に慎重を要するケースもありますので、必ず医師に相談してください。また、定期的な服用を忘れずに続けなければ効果が出にくいという面もあり、毎日定期的な時間に内服する必要があります。

LEP(低用量エストロゲン・プロゲスチン)製剤

LEPとは

LEPは「Low-dose Estrogen and Progestin」の略称で、実質的には低用量ピルとほぼ同じ成分ですが、日本では月経困難症やPMSなどの治療目的で使用する場合は保険が適用されます。避妊目的で処方される低用量ピルと区別して呼ぶことがありますが、含まれるホルモン量や種類はほぼ同様です。

メリット、デメリットや副作用

メリット、デメリットはピルと同様です。ホルモンを安定させることで、生理前の心身の不調を緩和することができます。

黄体ホルモン製剤

黄体ホルモン製剤とは

黄体ホルモン(プロゲステロン)を中心に配合された製剤です。排卵後に増えるプロゲステロンの分泌をコントロール・補充することで、ホルモンの乱れを抑える目的があります。

メリット、デメリットや副作用

生理前の腹痛、腰痛、胸の張りなどを軽減します。黄体ホルモン製剤にはエストロゲンが含まれないため、ピルに比べ血栓症リスクが低いとされており、年齢が高い方の治療の選択肢としてもよく使用されています。

注意点としては、内服を開始した後に不正出血が起こる場合があることや、むくみ、胸の張り、軽い体重増加を感じる人もいることなどです。

5. 受診の目安は?

もしかしてPMS?受診をおすすめするタイミング

生理前に不調があるなあと思ったらぜひ婦人科で相談してみましょう。特に、仕事・学業・家事に影響している、イライラや落ち込みのせいで、周囲との関係がうまくいかなくなってきたなど、日常生活に支障をきたしている場合は早めに受診しましょう。

月経前の症状として再現性があれば、婦人科的なアプローチで改善できる可能性が高くなります。2、3ヶ月様子をみて、月経前の症状が再現するようであれば婦人科を受診しましょう。

とはいえ、PMSやPMDDを自分で判断するのは難しいです。特にPMDDの場合、精神的な疾患の鑑別や抗うつ薬などの処方を視野に入れた治療方針の相談も重要になるケースがあります。生理が始まっても、気分の落ち込みや体の痛みがなかなか消えず、改善が見られないようであれば、精神科や心療内科を受診するのもおすすめです。

6.まとめ

PMSは多くの女性が経験しているものの、「自分の症状がどの程度なのかわからない」「生理が始まったら治るのに、病院なんて行っていいのかな」と悩む方も少なくありません。しかし、医療の力を借りて改善できることが多いので、ぜひ一度、婦人科で相談してみてください。

・生理前の時期にイライラや落ち込みが強いと感じる方

・胸の張りや腹痛、頭痛などの身体的な症状が生活に支障をきたすようになっている方

こうした状況に心当たりがある場合は、ぜひ一度、婦人科の医師に相談してみてください。ホルモン治療など、あなたの症状やライフスタイルに合った方法で改善できる可能性があります。この記事をきっかけに、毎日の生活が少しでもラクに、笑顔で快適に過ごせる手助けになれば幸いです。

あなたの生理はどのタイプ? 「crumii あなたの月経タイプ診断」はこちら

【参考文献】

公益社団法人 日本産婦人科医会 学校医と養護教諭のための思春期婦人科相談マニュアル

新時代のホルモン療法マニュアル 日本医事新報社