気になるキーワード「無痛分娩」#03

無痛分娩はこう進む|自然陣発(オンデマンド)と計画無痛の一般的な流れとは?

計画無痛と自然陣発からの無痛分娩:一般的な流れ

ここからは、無痛分娩の一般的な流れについてご説明します。分娩そのものの全体の流れについては、別記事(前編:陣痛の始まりから入院まで、後編:入院からお産の終わりまで)で詳しく解説していますので、こちらをどうぞ。

①自然陣痛が始まってから行う「オンデマンド分娩」、②あらかじめ日程を決めて行う計画無痛分娩の場合の、代表的な進み方をみていきます。いずれも背中から細い管(硬膜外カテーテル)を入れて薬を流すのが基本で、希望すれば適応の範囲で開始できます。

子宮口の開き具合に決まったルールなどはなく、医学的禁忌がなければ、お母さんの希望それ自体が適応と位置づけられています。

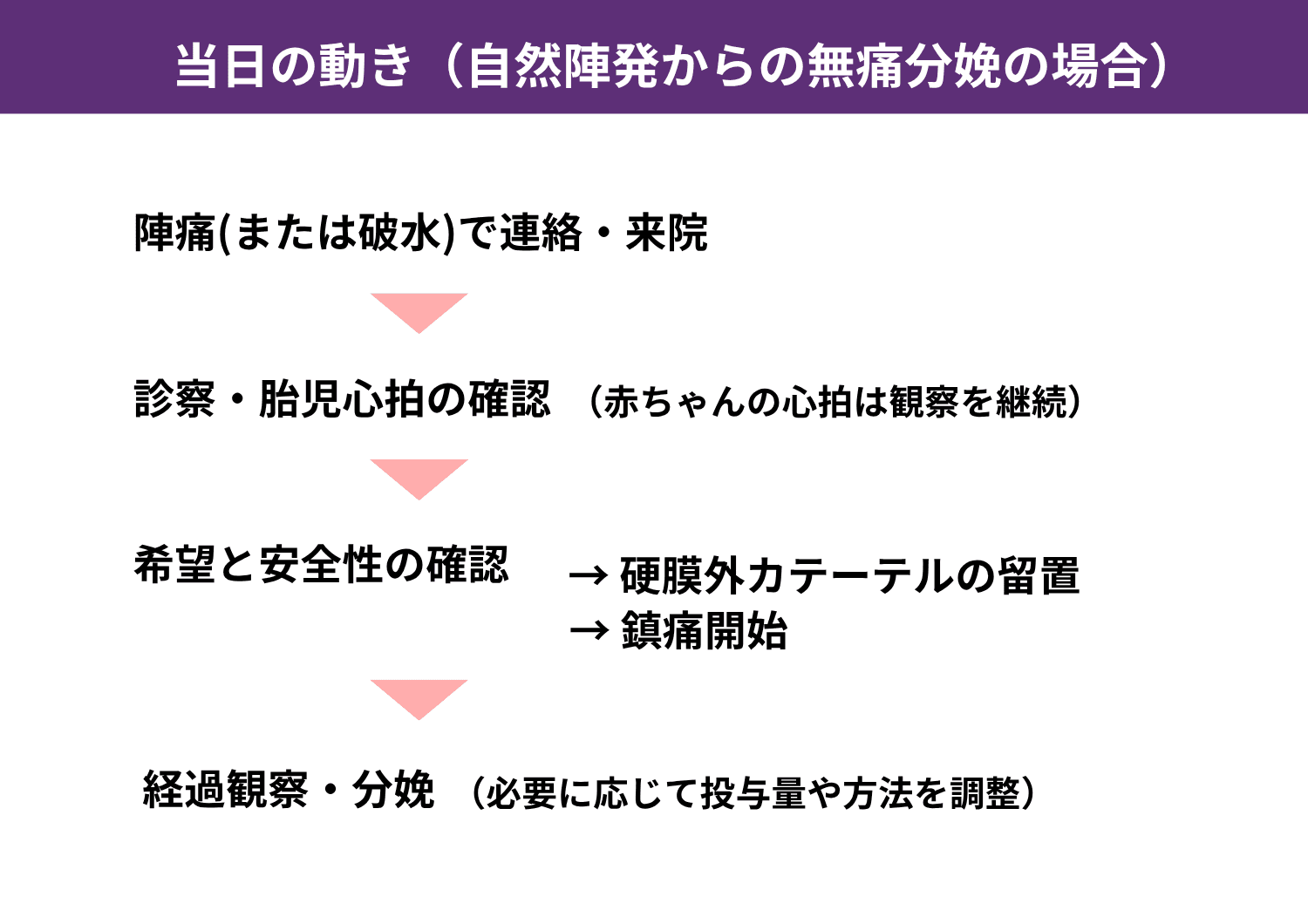

自然陣発からの無痛分娩

(オンデマンド:陣痛が来てから開始)

「痛くなってきたので今から無痛を」という方法です。到着時の診察と赤ちゃんの心拍確認を行ってから、お母さんの麻酔希望と安全性の確認がとれれば、その時点でカテーテルを留置して麻酔を開始します。

1. 開始のタイミング

麻酔は、規則的な陣痛が始まって、痛みが強まる前後で開始することが多いです。子宮口が開いているか、赤ちゃんが降りてきているか。

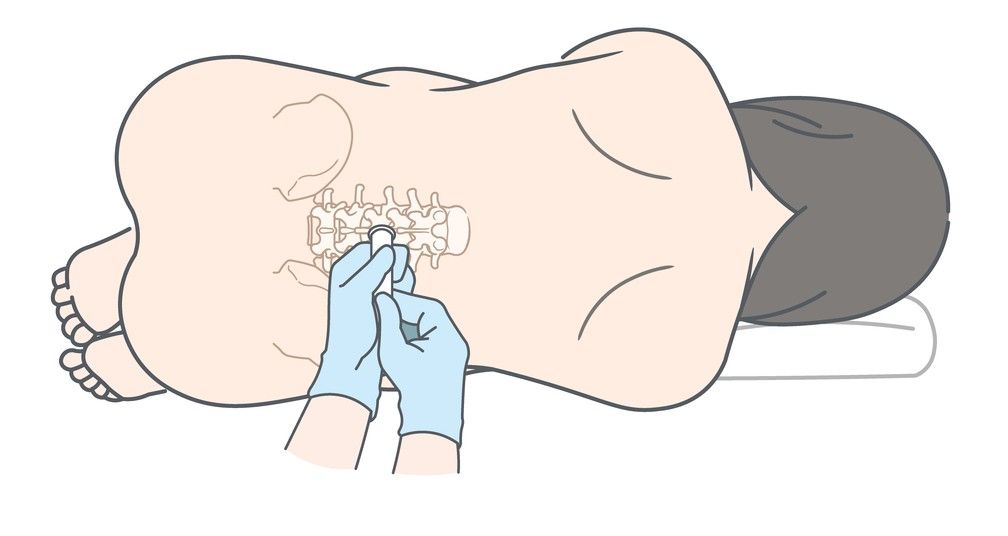

2. カテーテル留置

まず妊婦さんが寝転がり(もしくは座った状態で)、まず背中を消毒し局所麻酔で皮膚をしびれさせてから、ごく細い針で硬膜外腔に管を置く処置を行います。この処置自体は数分~十数分程度です。

3. 麻酔薬の投与と安定

最初に少量の麻酔を投与します。問題がないことを確認してから、本格的な投与へ移行していきます。20~30分ほど経過すると鎮痛が安定し、そこから先は持続注入しながら調整していきます。

このとき、自己調節(PCEA)といって妊婦さんが麻酔のスイッチを持って、痛みが強いときだけ、自分のボタン操作で少量ずつ追加する設備のある施設もあります。

4. 分娩の進行に合わせた調整

分娩の進行に合わせて、お母さんの血圧や赤ちゃんの心拍を慎重に見ながら麻酔量や濃度を微調整していきます。必要になった場合は、この管から薬を追加して、吸引・鉗子分娩や帝王切開の麻酔に移行することも可能です。

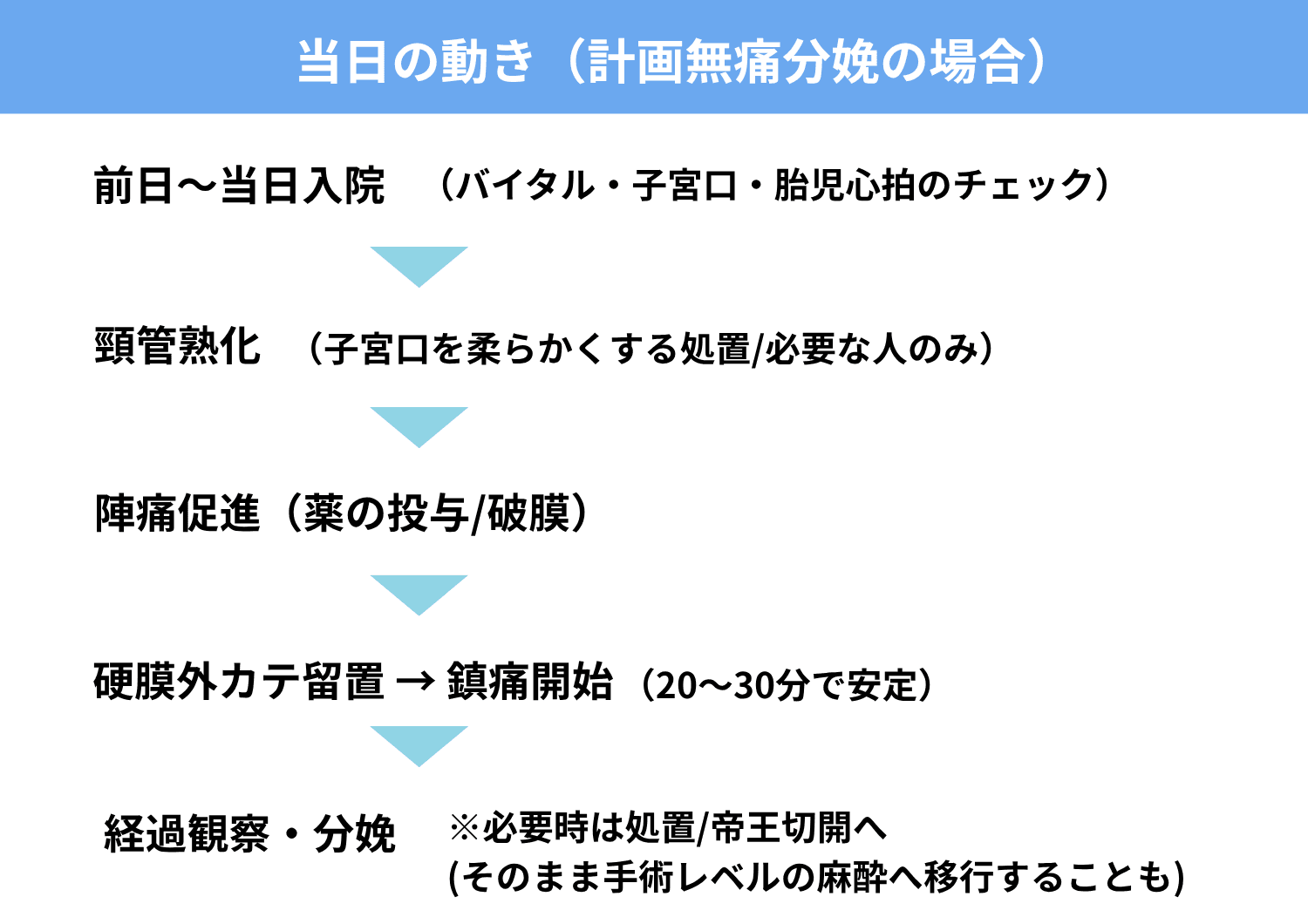

計画無痛の流れ

(例:前日~当日入院 → 子宮口を整える → 促進 → 硬膜外 → 出産)

計画無痛分娩の目標は「痛みが強くなる前から滑らかに鎮痛を立ち上げる」こと。施設によって違いがあるものの、多くの施設で行われる無痛分娩の、一般的な流れについて解説します。

1. 入院・初期評価

お母さんのバイタルサイン、子宮口の柔らかさ・開き具合、赤ちゃんの下がり具合などをチェックし、赤ちゃんの心拍の確認などを行い、計画の最終すり合わせをします。必要に応じて点滴を確保します。

2. 子宮口をやわらかくする処置(頸管熟化といいます)

風船(バルーン)や薬剤を用いて、出産に向けた準備を整えます。方法選択は既往歴や赤ちゃんの状態で変わります。

3. 陣痛の立ち上げ(促進)

必要に応じて陣痛促進薬(オキシトシン等)や破膜(医師が羊膜を破る処置)を行い、分娩を本格化させます。

4. 硬膜外カテーテル留置→鎮痛開始

背中に細い管を入れて、低濃度の局所麻酔薬(+微量オピオイド)を持続投与。20~30分ほどで本格的に効いてくるのが一般的です。

5. 経過観察・分娩

お母さんの血圧や赤ちゃんの心拍を見ながら、薬の量を微調整します。必要時は吸引・鉗子、帝王切開などへ既存のカテーテルからトップアップで移行を検討します(万能ではないため、状況により別法に切替)。

まとめ|メリットも、リスクも。無痛分娩を正しく知って選ぼう

ここまで、無痛分娩の基本から、痛みを減らすための仕組み、方法と安全性・リスク、そして当日の具体的な流れをみてきました。無痛、和痛といった用語の違い、24時間対応か計画無痛か——など、初めての妊婦さんにとって選択肢が多いけどよくわからない疑問が解消されたのではないかと思います。

リアルな無痛分娩の中身を知ってみると、理にかなった麻酔で、状況によるのだな、と思えるのではないでしょうか。

大切なのは、「納得して選ぶ」こと。すべての医療行為はリスクとベネフィットがあります。これらを正しく理解した上で、お産の方式を選びたいですね。

【参考文献】

日本産婦人科医会 硬膜外無痛分娩の現状〜日本産婦人科医会施設情報からの解析

順天堂式無痛分娩Q&A50 株式会社ヌンク,2015

病気がみえる 産科第4版 メディックメディア

日本産科麻酔科学会 公式HP 無痛分娩Q&A

日本無痛分娩関連学会・団体連絡協議会(JALA)HP

Cochrane Review「Epidurals for pain relief in labour」, 2018年