生理(月経)とは?仕組みと対処法をやさしく解説【医師監修】

「生理」ってなに?と改めて聞かれたら、答えられるでしょうか。「なんとなくは知っているけれど、実はよくわかっていない」ことが多いのでは。

毎月のことなのに、生理の仕組みやその意味、使われる生理用品の選び方まで、意外と学校や家庭ではきちんと教わる機会は少ないものです。

そこで本記事では、生理の仕組みやホルモンとの関係から、ナプキン・タンポンなどの生理用品の違いまで、多くの女性にとっては当たり前すぎて語られない、生理用品にまつわる内容についても丁寧に解説します。

生理(月経)ってなに?基礎からわかる仕組みとホルモンのリズム

月経の基本|生理はホルモンの働きによる自然現象

生理(月経)とは、妊娠の準備をしていた子宮内膜(赤ちゃんのベッドになるもの)が、妊娠が成立しなかった場合に剥がれ落ちて体外に排出される現象を指します。通常、数日間にわたって出血を伴います。月経は、女性ホルモンのはたらきによってコントロールされています。

女性ホルモンとは、主にエストロゲンとプロゲステロンの2種類を指します。

エストロゲン(卵胞ホルモン)

卵巣から分泌され、子宮内膜を厚くするなど妊娠に向けた準備をサポートします。

プロゲステロン(黄体ホルモン)

排卵後に増加し、子宮内膜を受精卵が着床しやすい状態に保ちます。

これらのホルモンは、脳の下垂体から分泌されるFSH(卵胞刺激ホルモン)やLH(黄体形成ホルモン)といったホルモンの指令を受け、周期的に増減します。この仕組みによって、月経のリズムはおよそ1か月単位で繰り返されるのです。

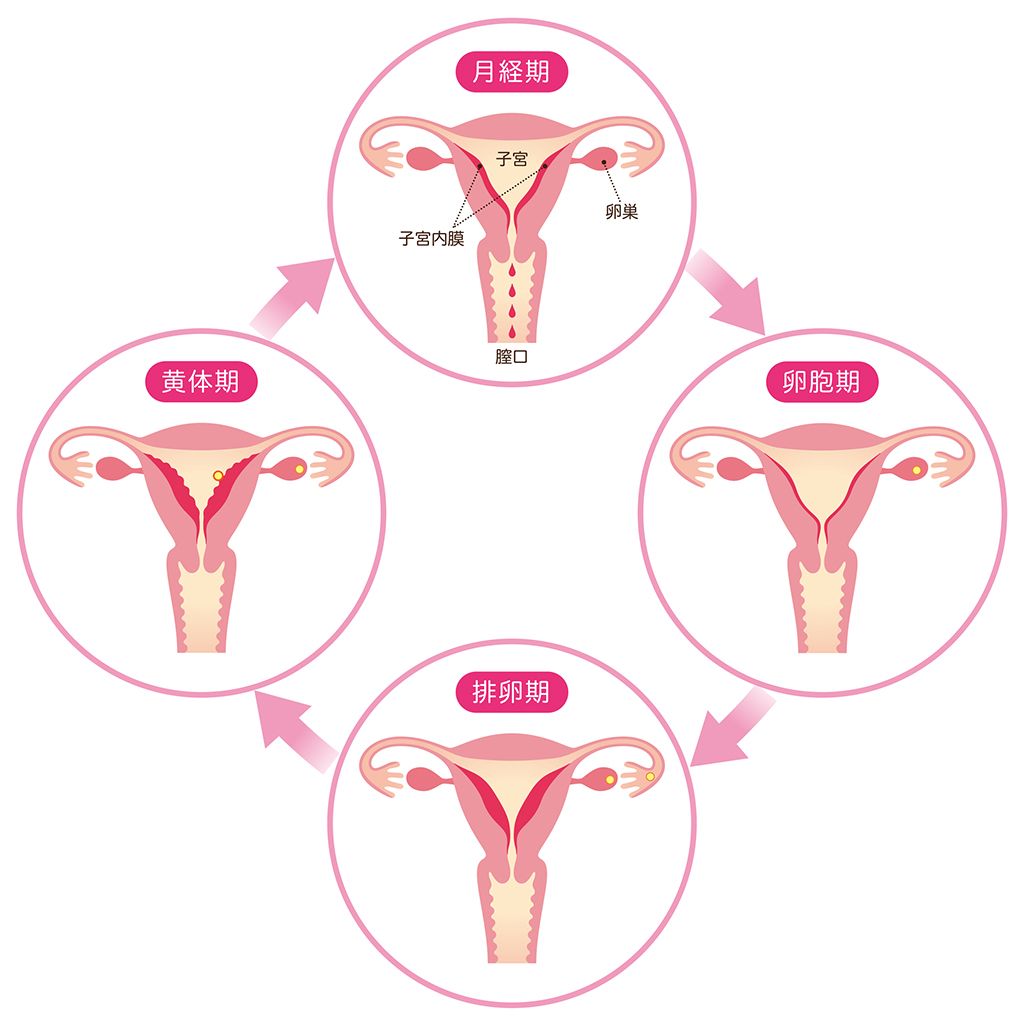

月経周期と排卵のしくみ

月経周期には個人差がありますが、正常とされる範囲は約25~38日。生理の出血が始まった日から、次の生理の前日までを1サイクルとして数えます。毎月多少のずれはあっても、この周期の中におさまっていれば問題はありません。

この月経周期をコントロールしているのが、先ほど出てきたエストロゲンとプロゲステロンという2種類の女性ホルモンです。脳(視床下部・下垂体)→卵巣→子宮へと指令が伝わり、大きく4つのフェーズに分かれて、以下のように周期が進行します。

月経周期の4つの時期をまとめると以下のようになります。

1. 月経期(げっけいき)

月経期は、私たちが一般的に「生理」と呼ぶ期間です。この時期には子宮内膜が剥がれ落ちて出血として体外に排出されます。期間は個人によって異なりますが、通常3〜7日程度続きます。これは妊娠が成立しなかった場合に体内のホルモン分泌量が急激に低下することで起こる自然な現象です。

2. 卵胞期(らんぽうき)

月経が終わりに近づくと卵胞期が始まります。この時期は卵巣内で卵胞が育ち、成熟していく大切な過程です。体内ではエストロゲンというホルモンの量が増加し、子宮内膜が徐々に厚くなり始めます。卵胞期は排卵が起こるまで続き、次の段階への準備期間となります。

3. 排卵期(はいらんき)

卵胞が十分に成熟すると、卵巣から卵子が放出される排卵が起こります。この現象は一般的に月経周期の中間付近、次の月経開始予定日のおよそ14日前に起きます。排卵期は妊娠の可能性が最も高まる時期であり、ライフプランにおいて重要なタイミングとなります。

4. 黄体期(おうたいき)

排卵後から次の月経が始まるまでの期間が黄体期です。排卵によって破れた卵胞は黄体へと変化し、プロゲステロンというホルモンを分泌し始めます。このホルモンの働きにより、子宮内膜はさらに厚くなり、受精卵が着床できるよう準備が整えられます。もし妊娠が成立しなければ、黄体は縮小してホルモン量が減少し、再び月経が始まるという周期に戻ります。

初経(初めての生理)はいつから?

初めて生理を迎えることを「初経(しょけい)」といいます。初経(初めての生理)が始まる時期は、10~14歳前後が一般的とされています。学年でいうと、小学校高学年~中学生くらい。ただし個人差が大きいので、早かったり遅かったりしても、必ずしも問題があるわけではありませんが、満15歳になっても初経が認められない場合は、一度婦人科にかかりましょう。

誤解している男性がごくたまにいるので念のためお伝えしておくと、生理は妊娠する気がある、ないにかかわらず女性が経験する生理現象で、性的な興奮ともまったく関係はありません。

生理になったばかりの頃は、周期も安定しないので、きっちり来なくても心配はいりません。ざっくり3〜7日くらいで出血はおさまります。2日目が一番多い人、初日が多くてだんだん少なくなっていく人など、出血の量や生理中の体調にも個人差があります。

また、生理が始まる思春期には、身体的な変化(乳房の発育、身長の伸びなど)とともに心の変化も大きくなり、不安を抱きやすい時期です。初経を迎える前後で、おりものが増えたり、胸がふくらみ始めたり、体型が丸みを帯びるといった性徴の変化が見られることがあります。

最後の生理はいつまで?

生理が1年間来ないことを「閉経」といいます。日本人の閉経は約50歳といわれており、閉経の前後5年間の合計10年を「更年期」といいます。思春期に加え、この時期にも月経の周期や量が不安定になり、だんだん少なくなっていく人や、経験したことのない出血量になったりと安定しない人もいます。

卵巣の機能が低下してホルモンの分泌量が急激に低下するため、いわゆる更年期症状と呼ばれる様々な症状が起こりやすくなります。このような時期を経て、生理は止まっていきます。更年期症状に対してはホルモンの補充をするなど、治療の選択肢はありますので安心してください。

月経量、生理のタイミングや症状は「自分でコントロールできない」

経験のない人にはわかりにくいのですが、月経は生理現象です。生理がくるタイミングやそれに伴う症状、経血の量は、自分の意志でコントロールすることはできません。

生理は、例えると突然の鼻水や鼻血のように、前触れなく唐突にやってきます。便や尿のような排泄とも違い、もうすぐ出そう、という前兆もありません(人によっては生理がくる前に胸の張りやお腹の痛みなどの前兆がでることもあります)。

このため、自分が出血していること自体に気づかないことも多いので、普通にトイレにいった時に、パンツの汚れを見て初めて気づくことも珍しくありません。

経血で下着が濡れてべたべたする感覚や、ドロッと血が出てきた感覚がある人もたまにいて、「あー、来ちゃった、漏れていませんように」と、トイレに駆け込み、手持ちのナプキンで済ませるか、トイレットペーパーを丸めて吸わせたりして応急処置をするのです。

ある程度周期がわかっていて、このくらいに来るかも、と予測できる人であれば、予定日の前後にはナプキンをつけておくなどの予防策もできますが、正常範囲内で数日ずれたりすることはよくあり、こればかりは脳がホルモンの分泌を勝手に決めているタイミング。

ナプキンを持っておらず、トイレでびっくりして慌てる経験は、女性なら誰しもあるはずです。

これと同じように、生理に伴うイライラや眠気、下痢や痛みといった様々な症状も、女性の意志によってコントロールできるものではありません。イライラしたくてしているわけではないし、楽しみにしていたイベントに重なったときの絶望感は、本人が一番感じているのです。

ただ、イベントなど生理が重なってしまいそうで嫌な時は、ピルを内服することで調整することができます。2ヶ月くらい前に受診しておくと、選択肢が広がりますので早めの受診がおすすめ。

イベントに被りたくない月経の移動やコントロールについては、こちらの記事でも詳しく解説していますので合わせてどうぞ。

生理用品の種類と特徴

生理用品には様々な種類があります。最近はフェムテックの盛り上がりもあり、生理用品にも選択肢が増えてきました。ここでは代表的なものをご紹介します。色々ためしてみて、自分に合ったものを使いましょう。

ナプキン

ショーツに貼り付けて経血を吸収する生理用品です。軽い日用の薄くて小さめのものから、厚みがあってお尻を覆うような大きいものまで様々です。メーカーによってナプキンの畳み方や肌の当たり、機能性まで全然違います。吸収力に加えて消臭機能やコンパクトなタイプなど、色々あります。

現代のトイレは節水が考慮されていることが多いので、ナプキンや後述のタンポンをトイレに流すことはできません。交換の際には、古いナプキンをくるくると丸め、新しいナプキンのパッケージで包んで個室の専用ゴミ箱に捨てましょう。

タンポン

タンポンは小さな綿でできた吸収体を腟内に入れて経血を吸収する生理用品。体の中に入れて吸収するので、経血が空気に触れないため、漏れやにおいが気になりにくいという特徴があります。多くの場合、ナプキンと併用します。そのまま挿入するものや、滑りの良いアプリケーターで挿入し、アプリケーターを外すタイプまで様々な種類があります。使用後は腟外にでているヒモを引っ張って取り外します。

吸水ショーツ

吸水ショーツは、ショーツ自体に吸収体が付いていて、経血を吸収してくれる生理用ショーツです。2000〜5000円くらいで購入でき、洗濯することで繰り返し使用することができます。経血の量にもよりますが、あまり多い量でなければ、ナプキンなしで使用できる安心感があります。また、そろそろ生理がくるかも…?という日のお守りにもなってくれますので、洗い替えも含めて数枚所持しておくと便利だと思います。

月経カップ

月経カップは、医療用シリコンなどでできた柔らかいカップを腟の中に挿入することで、カップに経血を溜めて使う生理用品です。だいたいの相場は3000〜5000円くらい。挿入には少し勇気とコツがいりますが、洗って繰り返し使うことができ、きちんと入っていれば漏れでてくることも少ないので、月経カップ+吸水ショーツを組み合わせて使うと、とても快適に過ごせます。

おりものシートとナプキン、尿モレパッドって違うの?

いずれもショーツに張り付けて使うものですが、おりものシートとナプキンの主な違いは、薄さ、サイズです。

女性の外性器は粘膜で常にしっとりしていて、常在菌が腟を感染から守っています。これはおりものの働きによるもの。おりものは、腟や腟壁から分泌される液体で、医学用語では帯下(たいげ)といいます。乳酸菌なども含まれるため、少し酸っぱいにおいがし、唾液と同じように本人の意思と関係なく分泌されています。

おりものシートは、体質や周期によるタイミングによっておりものが多いときや、おりものがショーツについてベチャベチャするのが気になるときに使います。

あくまでおりもの用で、吸収体が薄いため、ナプキンのような厚みはなく、ショーツにつけていても違和感が少ないのが特徴です。生理の終わり頃など、出血が少ないときは、ナプキンの代用品としても使えますが、いわゆる「生理の最中」には、吸収力が不十分です。

パッケージには、おりものシート、生理用ナプキンと書いてあるので、誰かの代わりに購入する時は気をつけましょう。

また、よく似て間違えやすいものとして、女性用の尿もれ用パッドがあります。

これは、多くの女性が経験する、ちょっとした尿モレを吸収するためのもので、使い方は生理用ナプキンとまったく同じですが、吸収する対象が尿と経血という部分で異なる商品です。

おりものシートと違い、間違って購入しても代用は可能ですが、ナプキンより少しだけ割高です。こちらは、「尿モレパッド」という名前になっており、生理用品コーナーのほか、介護オムツなどのコーナーに陳列されています。

生理用品はどこで手に入る?

生理中に対応するための生理用品は、通販サイトやスーパーの衛生用品売り場、ドラッグストア、コンビニで手に入ります。ショッピングモールなど一部の施設では、トイレの共用部に自販機をおいているところもあります。販売している日本のナプキンは肌触りがよくて吸水力が高く、世界に誇れる品質。1つ20個入り程度のものが、500〜800円くらいで手に入ります。

ただ、この1パッケージをどのくらいで使い切るかというのは個人差があります。もともと出血量が少ない人ならそんなに消費しないし、頻繁に交換が必要な人なら1回の生理で1パック(20~30個)を使い切ってしまうケースもあります。一般的には昼用のナプキンは2~3時間に1回の交換頻度がおすすめされているため、1日で5~8枚のナプキンを使用する人が多いです。ナプキンの交換頻度多いようなら出血量が多いサインかもしれません。婦人科の受診も考えましょう。

被災地などで、ナプキンは一人1枚ずつ、といった配布のされ方をしたという話もあります。節約というレベルではなく明らかにそれでは間に合わないし、人によって必要な量は違うので、必要量が十分に供給されるようにする必要があります。それをぜひ男性の方々も含め、広く知っておいてもらいたいです。

生理中の人には、どう対処するのが良い?

生理中のパートナーや家族への対応に困る、といった声もよく聞きます。間違ってもイライラしている人に対して「生理でしょ」と茶化すようなことは言わないこと。

生理がくるタイミングや出血量、それに伴う不調は、本人の管理やセルフケアでコントロールできる範疇を超えています。

それを理解したうえで、調子が悪いのだな、というおおらかな心をもって接することが大事です。もし周囲の方の月経前や月経中の様子が、つらそうだと思った場合は、無理をさせないようにしてください。また、相手との関係性にもよりますが、症状がひどいように思う方がいたら、婦人科の受診を促してみるのもひとつの方法です。

まとめ|生理は人それぞれ。フラットに学び、尊重する。

生理には個人差がある。対処は、自分が快適だと思う方法で。

生理には個人差があります。

花粉症のつらさは経験したことがない人にはわからないように、痛みやつらさの程度は人それぞれ。生理中にしてほしい対応や配慮、快適な生理用品の選択にも個人差があります。

生理痛がほとんどない女性が痛みを訴える女性を「生理くらいで」と決めつけたり、自分が楽だからと特定の生理用品を無理強いしたりといったことも、相手の自己決定を阻害してしまいます。

かつては生理についての話題はメディアなどではタブー視されていた傾向がありましたが、最近は女性誌などでも生理の特集が組まれたり、「生理の貧困」が注目されるなど、表に出てくるようになってきました。

もちろん、生理はプライベートなことですから、むやみに語る必要はありませんが、信頼できる相手には、こういう配慮が欲しい、ということを伝えるのも大切です。

そしてそれ以上に、このような生理の話題を茶化したりしない、変に神聖視しない、フラットな態度で学び、受け止めることができる社会をつくっていくことが大事です。

女性は思春期、妊娠・出産期、更年期と、生涯に渡ってこのホルモンの変化と付き合っていくことになります。それをありのまま受け入れつつも、必要な時には医療の力も借りて自分のコンディションを整えていくことで、より快適な毎日をつくっていきましょう。

【参考文献】

日本産婦人科医会HP

日本産婦人科医会 学校医と養護教諭のための思春期婦人科相談マニュアル