女性ホルモンは増やせない!?正しい理解とホルモンバランスの整え方【医師監修】

「恋愛して女性ホルモンをもっと増やしたい」「女性らしさを保つためにホルモン量をアップしたい」といった会話が聞こえてくることがあります。

実際に、インターネットやSNSなどでは「○○を食べると女性ホルモンが増える」「サプリで女性ホルモンをアップ!」といった宣伝をよく目にします。しかし、医学的な観点から見ると、セルフケアや食事だけで女性ホルモンを直接「増やす」ことは難しいとされています。

では、「女性ホルモン」の正体は何で、なぜ増やすのが難しいのか? それでも私たちができる「ホルモンバランスの整え方」とは何か? 本記事では、多くの女性が抱える素朴な疑問を解説していきます。

1. そもそも女性ホルモンとは?

女性ホルモンとは、主に卵巣から分泌されるホルモンの総称です。女性の体と心のリズムを作る上で重要な役割を担っています。

私たちの体にはさまざまなホルモンがありますが、その中でも女性ホルモンは生理や妊娠、更年期などに深く関わり、肌や髪のコンディション、メンタルの安定にも影響を与えます。

女性ホルモンの種類

そもそもホルモンとは、体内で作られ、血液などに乗って全身を巡り、特定の細胞や器官に作用する化学物質のこと。人間の体内には何十種類ものホルモンがあり、それぞれが相互に影響し合って体調や気分をコントロールしています。

中でも脳の司令を受けて卵巣で分泌される女性ホルモンは、大きく分けると下記の2種類があります。

エストロゲン(卵胞ホルモン)

・排卵前に多く分泌され、赤ちゃんのベッドとなる子宮内膜を厚くし、卵胞の成熟を促したり、血管をしなやかにし、肌や骨の健康を保ったりする役割があります。

・「丸みのある女性らしい体つき」や「ツヤのある肌づくり」に関係しており、エストロゲンが減少すると肌がカサついたりします。

プロゲステロン(黄体ホルモン)

・排卵後に多く分泌され、受精卵が着床しやすい状態をつくる役割があります。

・妊娠を維持したり、体温を上げたり、体内に水分をため込みやすくする性質があり、むくみやすさにも影響を与えます。

2. 女性ホルモンは増やせるの?

生理不順やPMS(生理前症候群)、更年期症状などで悩んでいると、「女性ホルモンを増やせば解決するのでは」と考えがちです。ですが、実際にセルフケアや食事だけでホルモン量を「直接的に増やす」ことはできるのでしょうか?

1.セルフケアでは増やせない

結論から言うと、サプリメントや特定の食品で女性ホルモン量を増やすことはできません。

市販のサプリなどに「女性ホルモンを増やす成分」と書かれている場合でも、実際のホルモン分泌に直接影響を与えるほどの効果は期待できないというのが専門家の共通見解です。また、女性ホルモンの分泌は脳の視床下部が担当しており、自分の意思でコントロールできるものでもありません。

2.増やせないが、生活習慣で「整える」ことはできる

前述のように、 女性ホルモンそのものを増やすことはできません。ただ、生活習慣が乱れたり、過度なストレスに晒されている人は、生活習慣を整えることで、ホルモンバランスの乱れを小さくし、分泌のリズムを安定させることは可能です。

なぜ生活習慣で整うのか?

・ストレスを適度にコントロールすることで、自律神経の乱れを整える

・十分な睡眠や適度な運動は、体内の血行を良くし、ホルモンをスムーズに運ぶサポートになる

・不規則な生活を続けていると、脳の司令系(視床下部、脳下垂体など)の働きが乱れ、女性ホルモンの分泌リズムにも影響が出る

3.そもそも、女性ホルモンは量が多ければ良いというわけではない

女性ホルモンは多ければ多いほど良い、と誤解している人は少なくありませんが、更年期障害の治療であるホルモン補充療法(HRT)が補充方法によっては乳がんのリスクをわずかに増やすことがわかっています。

4.恋愛やセックスの頻度は女性ホルモンとは無関係!

女性ホルモンの一種であるエストロゲンは、女性らしい体を作ったり、肌やしなやかな髪をつくるといった働きをしているため、一見すると、外見の美しさを保っているように見えるかもしれません。エストロゲンの本来の役割は、生殖、すなわち来たる妊娠に備えることであって、美容のためではありません。

恋愛やセックスにおける興奮やときめきが、あたかも女性の美やホルモンに影響を与えるような表現をしているメディアもありますが、これは恋愛をする脳内ホルモンであるオキシトシンやドーパミンの影響によるもので、卵巣の働きで分泌される女性ホルモンの影響ではないのです。

3. 女性ホルモンの分泌量は生涯でどう変化するの?

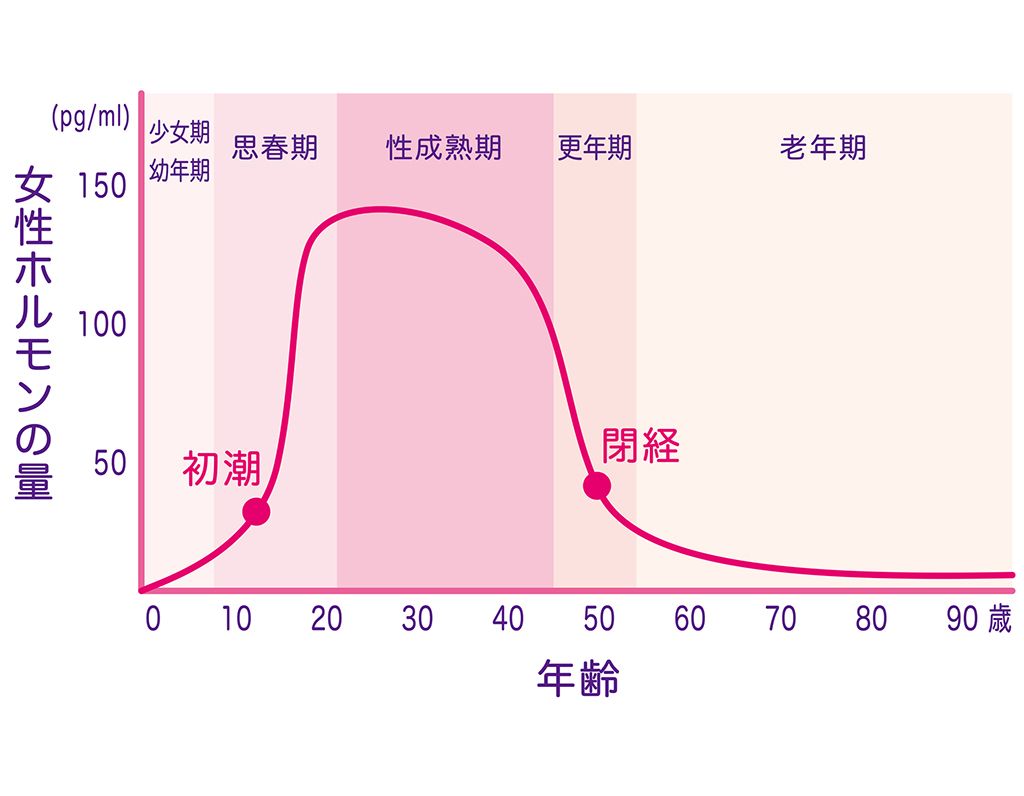

女性ホルモンは常に一定というわけではなく、生涯を通して年齢や生理周期によって大きく変動します。自分のリズムを知っておくと、体調管理やメンタルケアにも役立ちます。

1. 加齢・年齢に伴う変化

思春期

初めての生理が始まり、女性ホルモンの分泌が活発になり始める。

20代~30代前半

エストロゲンの分泌量のピークを迎え、妊娠・出産を視野に入れやすい時期。

40代~更年期

卵巣機能が徐々に低下し、更年期に差し掛かるとエストロゲンの量が大きく減少。ほてりやのぼせなど、更年期障害の症状があらわれることがある。

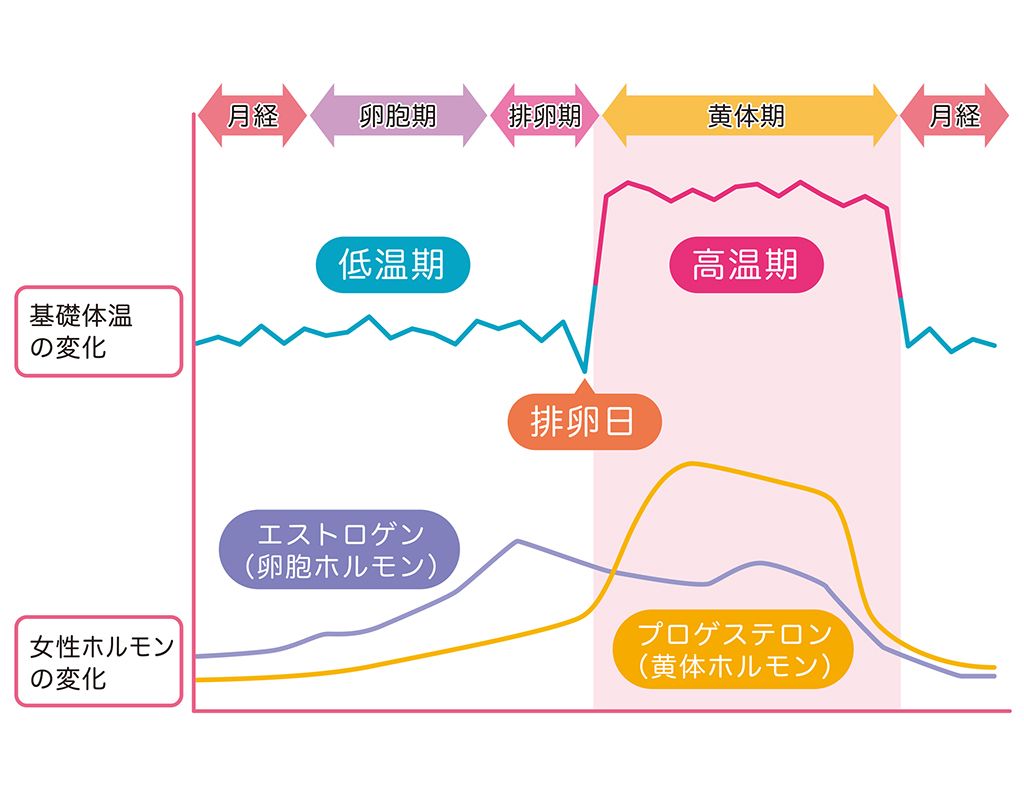

2. 生理周期による変化

生理周期によってもホルモンの分泌は変化します。

自分のホルモン分泌のチェックをしたいなら、基礎体温を毎朝測り、専用のアプリや手帳などに記録しておく方法があります。排卵日や生理前の時期を予測しやすくなるほか、生理周期に伴う心身の不調を見つけるヒントになるかもしれません。

生理開始~排卵前

エストロゲンが徐々に増える時期。肌や心の調子が安定しやすいと感じる人も多い。

排卵後~次の生理前

エストロゲンの分泌はやや減少し、プロゲステロンが増加。眠気やむくみ、イライラなどPMSの症状が出やすい。

4. 女性ホルモンを補う治療にはどんなものがある?

ここまで、女性ホルモンは自力で増やせないことを説明してきましたが、生理の周期や加齢によって女性ホルモン分泌量が減少することで、さまざまな不調が現れる場合、医療の力を借りてホルモンを補う治療法があります。

これらの治療はいくつかの種類があり、目的やライフステージによって使い分けられています。女性ホルモンを薬剤によって補充し、コントロールすることで、さまざまなメリットを得られる治療法です。

生理現役世代の治療

避妊用ピル(トリキュラー、マーベロンなど)

本来は避妊を目的とした薬ですが、月経周期を安定させたり、月経痛やPMS(生理前症候群)の軽減、肌トラブルの改善などにも効果があります。エストロゲンとプロゲスチンの2種類のホルモンを含み、排卵を抑えることで体内のホルモン変動を穏やかにします。

ただし、血栓症などの副作用リスクもあるため、使用には医師の診察と定期的なフォローが必要です。特に喫煙や高血圧などの持病がある場合は慎重な判断が求められます。

治療用の低用量ピル(LEP製剤)

月経困難症や子宮内膜症の治療薬として処方されるのがLEP(Low-dose Estrogen Progestin)製剤です。避妊用ピルと成分は似ていますが、「治療薬」として保険適用される点が特徴です。

ホルモンのバランスを安定させ、排卵を抑えることで子宮内膜の増殖を抑え、月経痛や過多月経を軽減します。一部の薬剤では連続投与で月経の回数を減らす使い方も可能です。

黄体ホルモン剤(ジエノゲスト、ノアルテンなど)

子宮内膜症や月経困難症など、子宮内膜の異常な増殖が原因となる疾患の治療には、黄体ホルモン(プロゲスチン)単独の薬剤が用いられることがあります。子宮内膜の増殖を抑え、痛みや出血を軽減する効果が高く、子宮内膜症治療の選択肢のひとつです。不正出血のコントロールや更年期前後のホルモンバランス調整に使われることがあります。

更年期の治療

ホルモン補充療法(HRT)

更年期症状の改善を目的として、主に閉経後の女性に用いられるのがホルモン補充療法(Hormone Replacement Therapy:HRT)です。加齢によって低下したエストロゲンを補い、のぼせ、ほてり、発汗、不眠、気分の落ち込みといった更年期特有の症状を緩和します。

HRTには、エストロゲン単独で使うタイプと、子宮がある方に必要なエストロゲン+プロゲスチンの併用タイプがあります。骨粗しょう症の予防効果もあり、多くの女性にとって生活の質(QOL)を高める選択肢になります。

6. 女性ホルモンを整えるためにできることは?

女性ホルモンを直接増やすことは難しくても、「バランスを整えて本来の分泌リズムをサポートする」ことは可能です。ここでは生活習慣編と食事編に分けて、具体的な方法を紹介します。

1. 生活習慣編

1適度な運動

・ウォーキングや軽めのジョギング、ヨガなど、自分が無理なく続けられる運動を週に2~3回行うのがおすすめです。

・運動習慣は血流を改善し、自律神経の安定に繋がる可能性があります。

2ストレスケア

・ストレスが高まると、脳の視床下部や脳下垂体に影響が及び、ホルモン分泌が乱れることがあります。

・深呼吸やアロマテラピー、趣味の時間を取り入れるなど、自分に合ったリラックス法を見つけましょう。

3十分な睡眠

・一般的には1日6~8時間程度の睡眠が理想とされていますが、質の良い睡眠をとることが大切。

・就寝前のスマホやPCの使用を控える、部屋を暗く静かな環境にするなど、眠りの質を高める工夫をしてみましょう。

2. 食事編

1特定の食品に偏らず、バランスの良い食事を

・タンパク質(肉・魚・卵・大豆製品など)、ビタミン・ミネラル(野菜・果物・海藻など)をバランスよく摂取することで、ホルモン分泌を支える体の土台を整えます。

・大豆に多く含まれる「イソフラボン」という成分が女性ホルモンに似た作用をするとしている製品もありますが、摂取できるのはごくわずかであり、イソフラボンをエストロゲンに産生するためのエクオールを体内で作ることができる腸内細菌を持っている人は日本人の半分しかいません。

2過度なダイエットは厳禁

過度なダイエットをすると体重が極端に減り、エネルギー不足になると、ホルモン分泌が乱れ、無月経の状態になってしまうことがあるので注意が必要です。

3. ピルなどの治療編

ホルモンバランスの乱れが強く、日常生活に支障をきたす場合には、ホルモン治療を選択することもあります。

治療の方法には、避妊用ピル、治療用低用量ピル(LEP製剤)、更年期に行うホルモン補充療法(HRT)などがあります。これらは、体内のホルモン分泌を外部からの補充によって安定させることで、月経痛や月経不順、PMS、更年期症状の改善に効果が期待できます。

6. まとめ

「女性ホルモンを増やす方法」を探している方は非常に多いですが、「サプリメントや特定の食品で女性ホルモンそのものを増やす」のは難しいことがわかっています。大切なのは、生活習慣を見直してホルモンの分泌リズムが乱れにくい状態を作ること。そして、ピルなどを利用してうまくホルモンをコントロールすることです。

日々の小さな積み重ねが、体調や気分の安定、肌や髪のコンディションにも繋がっていきます。もし生理不順やPMS、更年期の症状で悩みがある場合は、無理せず婦人科を受診して相談しましょう。快適で生き生きとした毎日を過ごせるように力になってくれるはずです。

【参考文献】

産科と婦人科 増刊号2019 新時代のホルモン療法マニュアル 診断と治療社

女性更年期 外来診療マニュアル 小川真理子、高松 潔 日本医事新報社

医者が教える 女体大全 宋 美玄 ダイヤモンド社