#1 「医療法人社団東京桜十字」様リクエスト

制度は世界トップクラスでも…データからわかる、日本の女性活躍の「見えない壁」【クラウドファンディング・リクエスト記事】

2025年3月10日、クラウドファンディングが無事終了いたしました。おかげさまで、667名の方々から12,384,000円のご支援をいただき、「目標達成」という形で終了することができました。

こちらのコラムは、記事掲載リクエスト・コースでいただいたご希望に基づき、執筆されたものです。

支援者の皆様からは、医療にかかわる話題だけでなく、幅広く女性の健康とSRHR(すべての人が性と生殖に関する健康を享受し、からだの自己決定権を持ち、自分自身の意思で選択できる権利)にかかわるテーマをリクエストいただきました。

今回のテーマは「医療法人社団東京桜十字」様からリクエストいただきました「妊娠中の女性の活躍推進」です。

今回は「妊娠中の女性の活躍推進」をテーマに、日本の現状を考えます。ジェンダーギャップ指数ではG7最下位。しかし意外にも、妊娠中の女性のキャリアや健康を守る法律は、世界的に見ても手厚いレベルにあります。

制度という「理想」がありながら、なぜ多くの女性は「現実」との間に大きな壁を感じるのでしょうか。この記事では、データや社会状況を基に、その「見えない壁」の正体に迫ります。

世界でも手厚い? 妊娠中の女性の活躍推進と、日本の法律

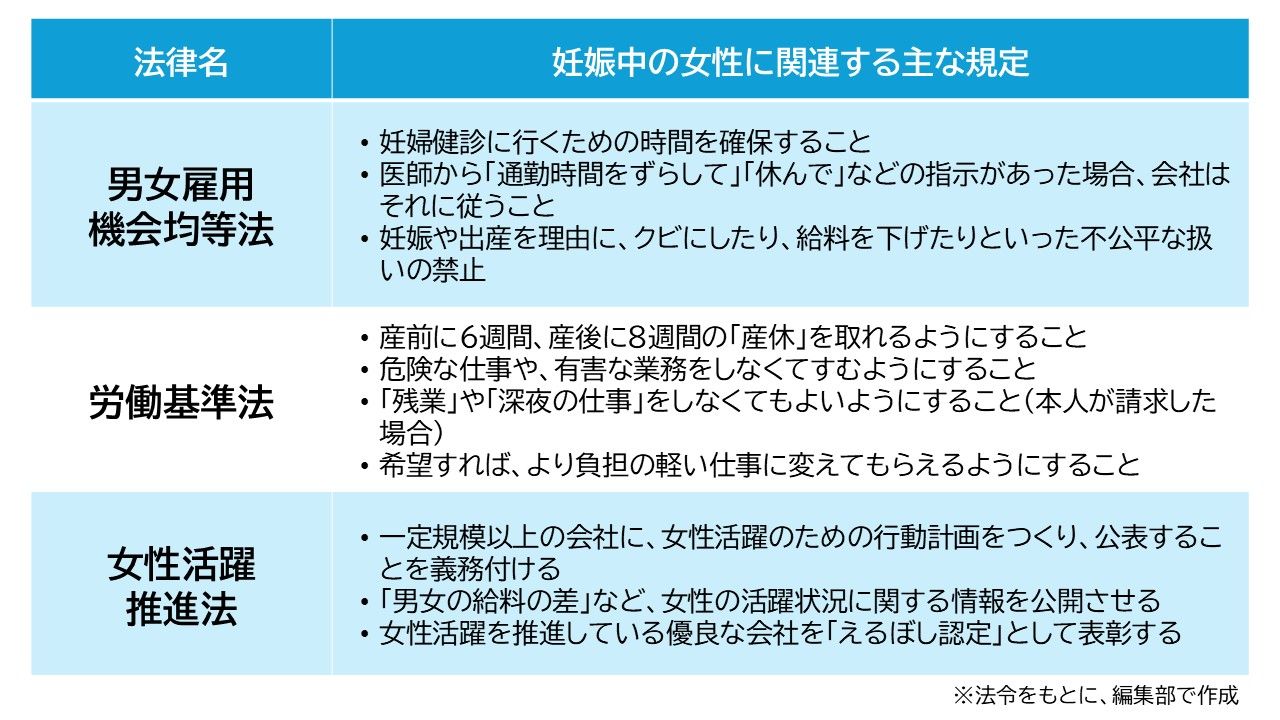

妊娠・出産は体の構造上、女性にしかできないこと。そのためか、日本では、妊娠した女性が安心して働き続けられるように、法律でさまざまなルールが決められています(表参照)。

例えば、「男女雇用機会均等法」では、妊婦健診のための時間を確保したり、お医者さんの指示(通勤緩和など)があれば会社は必要な配慮をしたりする義務があります。また、妊娠・出産を理由にした解雇などの不利益な扱いは固く禁じられています。

「労働基準法」では、出産の前後にとる「産休」や、残業・深夜業の免除、危険な作業の制限などが定められています。

さらに、「女性活躍推進法」は、企業に対して、女性がもっと活躍できる職場環境をつくるよう求めています。

そのほかに、妊娠中の体調について、会社にどう伝え、どのような配慮を求めるべきかの橋渡し役を担う、「母性健康管理指導事項連絡カード(母健連絡カード)」もあります。

これは、医師が専門的な判断に基づき、「通勤緩和」や「休憩時間の延長」といった必要な措置を具体的に記入する公的な書類です。口頭での説明では曖昧になりがちな内容も、このカードを提出することで、医学的な根拠をもって会社に正確に伝えることができます。企業側も的確な対応がしやすくなり、女性は安心して自身の健康を守りながら、キャリアを継続するための環境を整えることができるのです。

国・自治体による多角的な支援も

妊娠・出産を支える制度は、法律だけでなく、国や地方自治体によっても整備されています。

国のレベルで展開されているのは、「出産・子育て応援交付金」のような直接的な経済的支援。これは、出産・育児に伴う経済的な不安を和らげ、女性が金銭的な理由でキャリアを諦めることなく、安心して働き続けるための基盤を築くことを目的としています。

近年では「不妊治療と仕事の両立支援」など、より多様な課題に対応する政策も進められています。

さらに、各自治体でも、地域の実情に応じた独自の支援策を打ち出しています。例えば東京都台東区では、出産費用助成に加え、ベビーシッター利用料の補助や多様な一時預かりサービスなど、働く女性の具体的なニーズに対応したきめ細やかなサポートを提供しています。

このように、国による経済的なセーフティーネットと、自治体による実生活に即したサポートが連動し、女性がキャリアを築くための包括的な基盤が、理論上は形成されているのが日本の現状です。

制度はあるのに、なぜ?「理想と現実」の深いギャップ

日本の妊娠・出産を支える制度は、国際的に見てもトップクラスの手厚さといえます。しかし、その充実した制度がありながら、多くの女性がキャリア継続に困難を感じているのではないでしょうか。なぜ、そのような状況になるのか、データを見ながら考えてみましょう。

経済損失3.4兆円 ― 見過ごされる女性特有の健康課題

経済産業省が2024年2月に公表した報告書によると、月経随伴症や不妊治療といった女性特有の健康課題が原因で生じている、社会全体の経済損失の推計額は、年間約3.4兆円です。この数字の背景には、制度が十分に機能していない現実があります。例えば、生理休暇の取得率はわずか0.9%。その理由として「男性上司に申請しにくい」といった声が多数を占めており、法的な権利と、それを行使できる職場文化との間には、乖離があることがわかります。

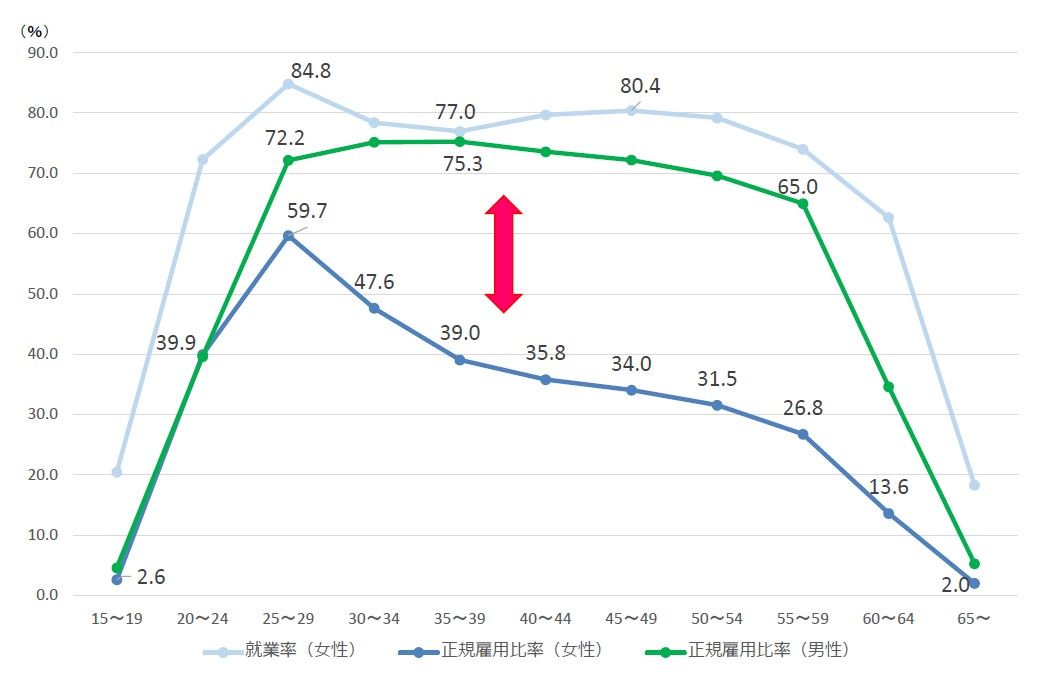

消えない「L字カーブ」― キャリアを阻む非正規雇用の壁

日本の女性の労働力率を年齢階級別に見ると、結婚・出産期にあたる30代で正規雇用比率が落ち込み、その後の再就職では非正規雇用が増える「L字カーブ」という現象が依然として存在します。これは、多くの女性が出産を機にキャリアの断絶を経験し、復帰の際には能力や意欲とは無関係に、限定的な選択肢しか与えられていないという構造的問題の表れといえます。

グラフの緑線(男性の正規雇用比率)と青線(女性の正規雇用比率)の間に、30代で大きく開く「谷」(=L字)の部分が、出産・育児を機に多くの女性が正規雇用のキャリアから離脱している現実が、視覚的にも伝わります。

男性育休取得率は過去最高だけれど……

男性の育児休業は法律に定められており、2024年度の取得率は40.5%と近年上昇しているものの、その水準は欧州主要国に遠く及びません(スウェーデン約90%、フランス約70%)。男性の育児参加が進まない限り、女性側の「仕事と育児の両立」という負担は軽減されず、キャリア継続の大きな足かせになり続けてしまいます。また、女性のみならず、「育児に参加したい」と考える男性にとっての足かせにもなり、結局、誰も得をしない事態にもなる可能性が。

悪循環を生む「ロールモデル不足」

女性の活躍推進をするには、現在活躍している女性の事例を紹介し、目標となるロールモデルを示すことも重要です。それにより、女性が自身のキャリアパスを具体的にイメージできるようになります。しかし、現状、多くの企業において、管理職に占める女性の割合が5%以下。つまり、身近に目標となる女性リーダーが不在であるため、女性社員は自身のキャリアパスを具体的に描くことが難しくなり、結果として昇進への意欲が醸成されにくくなっている……という悪循環ともいえるでしょう。

「活躍推進」は必ずしも仕事だけではないけれど…社会が「変わる」ことは必要

女性の「活躍」とは、必ずしも仕事で高い地位に就くことだけを意味するわけではありません。最初にもお話ししたように、本来は「職業生活と家庭生活との円滑かつ継続的な両立」や「本人の意思の尊重」こそが本質です。しかし、現在の日本にあるのは、「女性の活躍を応援しますよ」という建前だけ。実現するには、社会全体の構造的な変革が不可欠です。具体的にどのような変革が必要なのか、考えてみました。

「男は仕事、女は家庭」という“呪い”からの解放

すべての課題の根底には、日本社会に根強く残る固定的な性別役割分担の意識があると言わざるを得ません。この無意識の“呪い”を解き放つことが、必要な変革の第一歩といえるでしょう。

そのためには、男性の育児参加を国が、構造的に促す必要があります。個人や企業の意識改革に期待するのではなく、フランスの「父親休業の義務化」やスウェーデンの「パパ・クオータ」のように、男女ともに育児に参加することが当然となるような制度設計を、国主体となって進めていくことが望まれます。

「安心して休める」という信頼の醸成

女性が出産に臨むには、どうしてもそれまでの生活を中断、あるいは一変させる必要が出てきます。仕事のキャリアを中断する場合には、経済的な不安なく安心して休めるという、社会的基盤があることも大切です。

現状、日本の産休・育休中の所得補償率は、国際的に見ても万全とはいえません。国連の専門機関であるILO(国際労働機関)は、産休中の所得補償を、産休前の2/3(約66.66%)にすることと定めていますが、日本の産休中の所得補償は、賃金の約60%。お金だけが大事なわけではないですが、安心できる経済的基盤をつくることは非常に重要です。

「当たり前」をアップデートし、持続可能な未来へ

ここまで見てきたように、妊娠中の女性の活躍推進は、もはや単一の課題ではありません。個人の幸福、企業の成長、そして社会の成熟度が問われる、多元的なテーマです。

それを実現するには、社会全体が、それぞれの「当たり前」をアップデートしていく必要があります。

例えば、企業においては、妊娠・出産を「コスト」や「リスク」と捉えるのではなく、多様な人材を確保し、イノベーションを生み出すための「戦略的投資」と捉え直すこと。男性にとっては、育児を「手伝う」ものから、主体的に担う「自分ごと」へと意識を変え、育休取得をキャリアにおける貴重な経験と認識すること。そして、女性にとっては、キャリアとライフイベントを二者択一で考えるのではなく、自身の健康や価値観と向き合い、パートナーや社会と対話しながら、自分らしい道を主体的に「設計」していくこと。

そうして、一人ひとりが意識を少しずつ変えていくことで、きれい事かもしれませんが、子どもを望む人が安心して妊娠・出産ができ、さらに自分らしく活躍できる未来につながっていくのではないでしょうか。

【参考文献】

・“女性特有の健康課題による経済損失の試算と健康経営の必要性について(令和6年2月)”. 経済産業省 ヘルスケア産業課,(参照 2025-07-28)

・“L字カーブの解消に向けて①”令和5年3月8日. 内閣府男女共同参画局,(参照 2025-07-28)

・“女性活躍と月経、不妊治療、更年期等に関する施策及び現状について”. 厚生労働省 雇用環境・均等局雇用機会均等課,(参照 2025-07-28)

・“「制度は立派なのに…」の日本 男性育休の先進国ヨーロッパ、何が違うのか”. 朝日新聞GLOBE+,(参照 2025-07-28)

・“中小企業350社に聞いた「企業の女性活躍推進」実態調査2023”. エン・ジャパン株式会社,(参照 2025-07-28)

山本尚恵

医療ライター。東京都出身。PR会社、マーケティングリサーチ会社、モバイルコンテンツ制作会社を経て、2009年8月より独立。各種Webメディアや雑誌、書籍にて記事を執筆するうち、医療分野に興味を持ち、医療と医療情報の発信リテラシーを学び、医療ライターに。得意分野はウイメンズヘルス全般と漢方薬。趣味は野球観戦。好きな山田は山田哲人、好きな燕はつば九郎なヤクルトスワローズファン。左投げ左打ち。阿波踊りが特技。