男性産婦人科医・重見大介が伝えたいこと #11

“排卵”ってどんなもの? わかりやすく徹底解説します

排卵という言葉を聞いたことがある人は、男性でも多いと思います。

「月に1回、卵巣から卵が出てきて、それが精子とくっつくと妊娠するんでしょ?」というイメージが一般的かなと思いますが、卵巣でどんなことが起きているのか、改めて解説していきたいと思います。

排卵の正体:卵巣で何が起きているの?

排卵は、卵巣の中で成熟した“卵の袋(卵胞 [らんぽう]と呼ばれます)”が破れて、卵子が1つ卵管の近くに飛び出す現象です。排卵日は、平均すると約4週間に1回のサイクルで起こります。

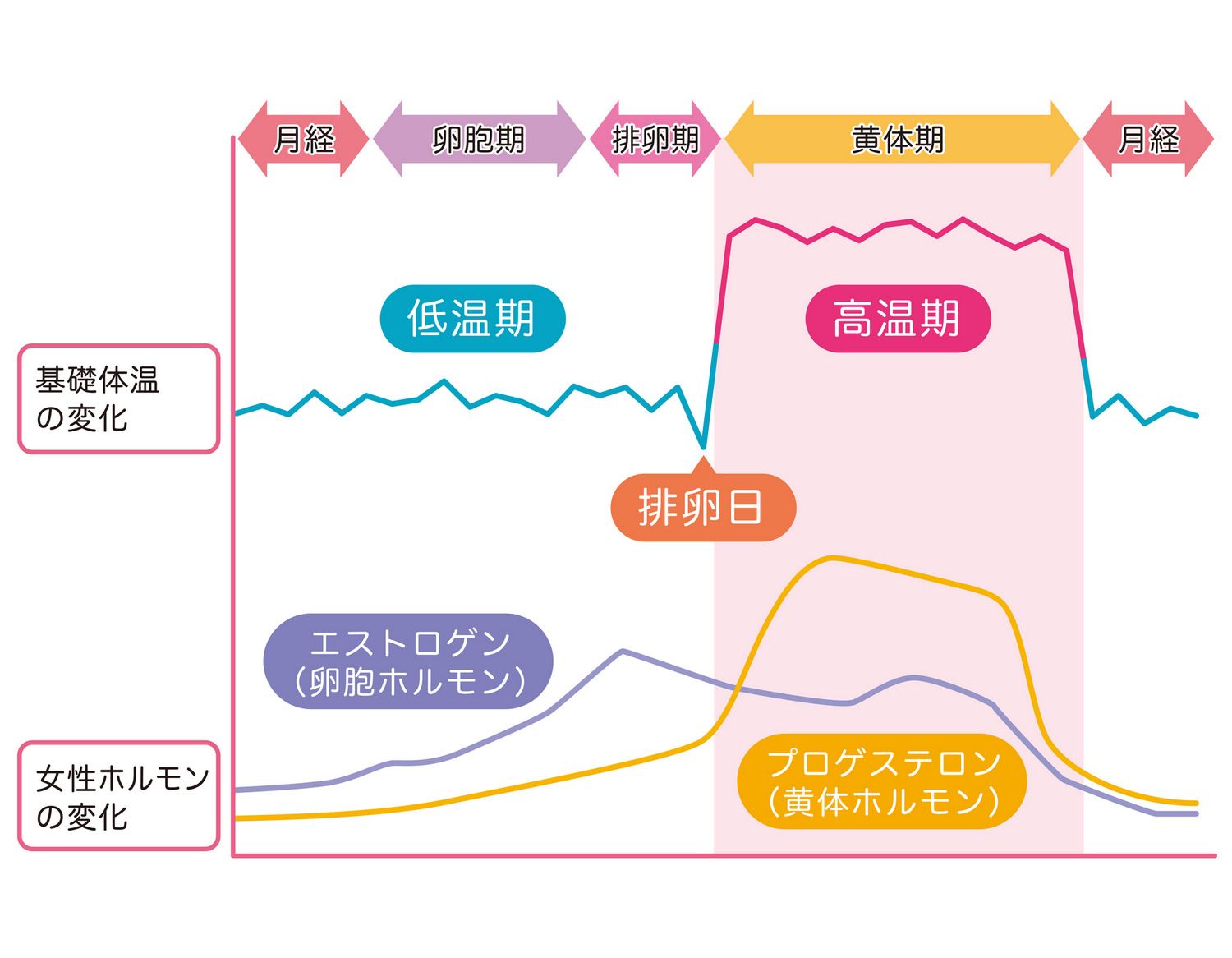

排卵の前後に、子宮や卵巣で起きていることを順番に整理してみましょう。

1. 月経が起こると、徐々に卵胞が卵巣内で育ち、エストロゲン(いわゆる“女性ホルモン”)の分泌量が増えて子宮の内側(子宮内膜)が厚くなります。

2. エストロゲンが十分に高くなると、脳が合図を出して黄体化ホルモン(LH)の分泌量が一気に増えます(これを“LHサージ”と呼びます)。

3. そのおよそ24〜36時間後に排卵が起こります。排卵は、左右どちらかの卵巣で生じますが、左右交互というわけではなくランダムだと考えられています。

4. 排卵のあと、卵胞は黄体に変わり、プロゲステロンというホルモンを出して妊娠したときのための準備を進めます。

なお、排卵後に基礎体温(身体が最も安静な状態のときに測定される体温のことで、起床後すぐに測定します)が少し高くなりますが、基礎体温だけで「この日が排卵日だ」とピンポイントに判断することは難しいです。

排卵日は体調に影響する?

排卵の前後は、ホルモンの変化(エストロゲン→プロゲステロン)で体調に変化が出やすくなります。代表的なものを以下に挙げます。

1. おりもの(頸管粘液)が増え、透明でよく伸びる状態になる

→精子が子宮へ進みやすくなるようにするため

2. 下腹部の片側がチクッと痛む「排卵痛」が起きる

→数時間~1日でおさまる軽い痛みが多い

3. 胸の張り、むくみ、眠気、だるさなど

→症状の種類や程度には個人差がある

4. ごく少量の性器出血がみられることもある

→通常、おりものに薄く混じる程度

これらはいずれも個人差が大きく、全く自覚症状のない人もいます。また、体調の変化だけで「今日は排卵日」「安全日(→本当はそんな日はありませんが)」と決めつけることはできませんので、誤解のないように気をつけてくださいね。

なお、強い下腹部の痛み、性器出血が続く(または多い)、発熱を伴う、などは異常のサインなので、早めに婦人科へ相談してください。

「妊娠しやすい時期」と「妊娠しにくい時期」

排卵は「妊娠するための現象」なので、「妊娠しやすい・しにくい時期」はいつなのかも気になりますよね。これはカップルで知っておいて損はないですし、きちんと正しく理解しておくことで余計な不安やトラブルを避けやすくなるはずです。

妊娠しやすい・しにくい時期

まず、最も妊娠しやすいのは、広めに言うと「排卵の当日とその前5日を合わせた6日間」とされています。これは、精子が約3日間は受精できる力を保つこと、卵子は排卵後およそ1日しか受精できないことに基づいています。

1995年の有名な研究でも、この6日間でほぼ全ての妊娠が起こることが報告されました。つまり、この6日間以外の時期は妊娠しにくい時期だと言えるでしょう。

もう少し厳密に言うと、排卵日のおよそ2日前から排卵日当日までの3日間とされています。

効果的な避妊法の選び方

一方で、「今日は安全日だから避妊しなくて大丈夫」という考え方は非常に危険です。排卵日は毎周期ずれやすく、カレンダーだけの予測では外れることが少なくないからです。避妊法の失敗率をまとめた大規模な研究でも、いわゆる自然周期法(カレンダーで安全そうな日を予測するだけ)は失敗がかなり多いことが示されています。

確実な避妊をするためには、IUD(子宮内避妊具)などの長期作用型避妊法、あるいは低用量ピルとコンドームの併用など、避妊効果の高い方法を選ぶことをおすすめします。

妊活ではどうすればよいか

妊活のときは「排卵検査薬(薬局で購入可能です)が陽性になった日〜翌日」や、「月経開始の約14日前を目安に、その前後2〜3日」を狙うと妊娠率は高まります。

ただし、人によって排卵のタイミングはずれやすいですし、そのタイミングだけ性行為をするというのが心理的プレッシャーになってしまうこともあるので、できるだけ妊活を日頃からの習慣にしておけると、「確率の高い日に性行為をする」確率をより高められるかと思います。

排卵のタイミングがズレる原因

排卵は約4週間に1回のサイクルと書きましたが、毎月きっかり同じ日とは限りません。

年齢による卵胞の変化に加えて、心身のストレス、急な体重減少、エネルギー不足、過度の運動、睡眠不足などは、脳からのホルモン分泌を弱めてしまうことなどにより、排卵が遅れたり止まったりする原因となり得ます。多くの場合、月経も不順となります。

原因に合わせて食事量や運動量、ストレスや睡眠を整えることが治療のベースとなります。

なお、月経周期が大きく乱れる、3ヶ月以上月経がない、体重変動が大きいなどの場合は、早めに婦人科で相談しましょう。思わぬ病気が隠れていることもあります。

排卵にまつわる病気とは?

ここまで書いてきたように、排卵は自然な生理現象であり、これ自体は病気ではありません。ただ、排卵にまつわる病気というものはあるので、これは女性はもちろんのこと、男性も知っておくことで、早期の受診に繋がりやすくなるかもしれません。

1. PCOS(多嚢胞性卵巣症候群)

排卵が起こりにくくなる代表的な疾患で、月経不順やにきび・多毛などを伴うことがあります。超音波検査をすると卵巣内に複数の卵胞がネックレスのように見えることが特徴で、思春期や若年世代でも見つかることがあります。

治療は体重管理や月経周期の調整、妊娠希望の場合は排卵誘発薬の使用など、年齢や妊娠希望に合わせて検討します。

2. 排卵出血

通常の排卵時でも、微小な血管が切れることで少量の性器出血が一時的に見られることはありますが、ときどき出血量がとても多くなり、性器出血が止まらず救急搬送される女性もいます。

止血剤などで自然に治ることを期待しますが、場合によっては輸血や手術が必要になることもあります。

3. 高プロラクチン血症

薬(一部の抗うつ薬、胃薬、降圧剤など)の影響や下垂体(脳にある小さな内分泌器官)の病気、強いストレスなどでプロラクチンというホルモン分泌量が多くなり、排卵が起きにくくなる疾患です。

妊娠の有無や甲状腺機能のチェック、服薬歴の確認などを行い、多くは服薬治療(ドーパミン作動薬)で改善を目指します。

いかがだったでしょうか。排卵という現象をより理解できたのであれば嬉しいです。

なお、こうしたことを知っておくことで、男性にできるサポートもあると思っています。ぜひ以下などを意識してみていただければ幸いです。

・排卵による体調変化へのサポート

パートナーの体調変化(排卵痛、出血、だるさなど)を踏まえて、予定や家事分担を柔軟に調整できると心身の負担を軽くできるかもしれません。

・避妊・妊活を“二人事”として考える

避妊には様々な方法があり、カップルそれぞれの状況や希望に沿って選ぶことが大切です。例えば、コンドームを普段使う場合には確実に使えるように注意しましょう。確実に使う自信がなければ、相談の上でより確実な方法(低用量ピルや子宮内避妊具など)を一緒に考えてみましょう。妊活では、タイミングを意識しすぎてストレスが強くなり過ぎないよう工夫することも大切です。

・受診を後押しする

月経がかなり遅れる、不正出血が続く、月経痛が強い、不妊が心配、などの場合は、早めに婦人科受診を勧めましょう。女性側が誤解や思い込みを持ってしまっていることもあるので、男性側がフラットな目線で健康をサポートできると、大きな助けになるはずです。

【参考文献】

Wilcox AJ, et al. N Engl J Med. 1995 Dec 7;333(23):1517-21.

Trussell J. Contraception. 2011 May;83(5):397-404.

American College of Obstetricians & Gynecologists. Effectiveness of Birth Control Methods.