気になるキーワード「無痛分娩」#01

無痛分娩とは? 硬膜外麻酔の仕組みと「和痛」の意味・24時間対応/計画無痛の選び方【医師監修】

背中から痛み止めを入れて出産時の痛みを和らげる方法は、「無痛分娩」として知られています。主役は硬膜外(こうまくがい)麻酔で、背中脊椎周辺にごく細い管(カテーテル)を置き、そこから少量ずつ麻酔薬を投与します。妊婦さんの意識は保たれ、いきむ感覚や下腹部の圧迫感はある程度残るよう調節されるのが特徴です。

「無痛」分娩と聞くと、麻酔が効いて痛みを感じずに、スポーンと生まれてくるのでは?!と思うかもしれませんが、残念ながら、完全に痛みがゼロになるわけではありません。お産の自然なリズムは大切にしながら、痛みをぐっと楽にして、会話ができるような意識を保ちつつ、赤ちゃんを押し出す「いきみ」の感覚は残すように調整する方法をとります。

無痛分娩は、痛みが完全にゼロになる「魔法」ではありませんが、適切に麻酔を使うことで痛みが大きく和らぎます。本記事では、無痛分娩の仕組みや方法、メリットとリスク、無痛分娩の流れまでを解説します。

無痛分娩の基本:無痛分娩の仕組みとは?「和痛」との違いも

「痛みどめ」の方法は?

無痛分娩で用いられる痛みの軽減法(鎮痛法)にはいくつか種類があります。代表的なものを挙げると、静脈からの鎮痛(点滴投与)、背中からの鎮痛(硬膜外麻酔など)、吸入や注射による鎮痛(笑気麻酔など)の3つです。それぞれ特徴を見てみましょう。

静脈からの鎮痛(点滴投与)

薬が血液に乗って脳へ届き、痛みの感じ方そのものを弱めます。短時間で効きますが、薬が胎盤を通って赤ちゃんにも届くため、眠気や呼吸が浅くなるなどの影響が出る、赤ちゃんの呼吸がゆっくり浅くなるなどの影響が出るなどがあります(用量やタイミングに左右されます)。

背中からの鎮痛(硬膜外麻酔など)

脊椎の中の「硬膜外腔」という空間に細い管を留置し、そこから局所麻酔薬を持続注入する方法です。この方法では、痛みの神経の通り道に直接はたらきかけるため、脳に「痛い」という信号が届きにくくなります。背中から局所麻酔を入れることで体全体への薬の広がりはごく少なく、母体の意識レベルや呼吸への影響は軽微ですので、お母さんの意識や呼吸への影響は小さく、赤ちゃんへの負担も少なくなります。この方法が最も一般的に使われます。麻酔の効き方は全身麻酔のように一瞬ではなく、鎮痛効果を実感できるまで通常20~30分程度かかります。また、麻酔薬の量を調整することで、痛みは十分に抑えつつも意識や軽い動きは保ち、いきむ力も残せるのが特徴です。

吸入や注射による鎮痛(笑気麻酔など)

笑気麻酔(二酸化窒素:いわゆる「ラフガス」)という薬剤を吸入することによる麻酔や鎮痛注射による麻酔も利用されることがあります。準備が簡便で副作用の管理もしやすい反面、痛みの軽減という視点からいうと硬膜外などの麻酔には及ばないことが一般的で、本格的な陣痛の痛みが強まる場面では十分な効果が得られないことがあります。

代表的な無痛分娩の方法

リスクや痛み止めの効果の観点から、お産の無痛分娩では背中からの麻酔による鎮痛が行われます。代表的なものに、大きく分けて、以下の3つの方法があります。

①硬膜外鎮痛

背中の「硬膜外腔」というすき間に管を置き、持続的に薬を流して効果を保つ方法です。効き始めはややゆっくりですが、長時間安定して効かせられるのが利点です。

②脊髄くも膜下鎮痛(脊髄麻酔)

神経の近くに少量を単回で投与し、即効性が高いのが特徴。ただし継続して効いてくれる時間が短く、単独で分娩全体をカバーする用途には向きません。基本的には、帝王切開手術など短時間で決着する場面や、無痛分娩の導入時の即効性確保のために用いられることがあります。効果が切れてしまった後は追加投与ができないため、分娩が長引く場合には、他の方法と組み合わせる必要があります。

③脊髄くも膜下硬膜外併用麻酔(CSEA)

①と②の麻酔を併用するやり方です。最初だけ脊髄麻酔で素早く効かせ、以後は硬膜外で持続する方法です。即効性と持続性のいいところ取りができて、痛みが強い局面の立ち上がりに有用です。

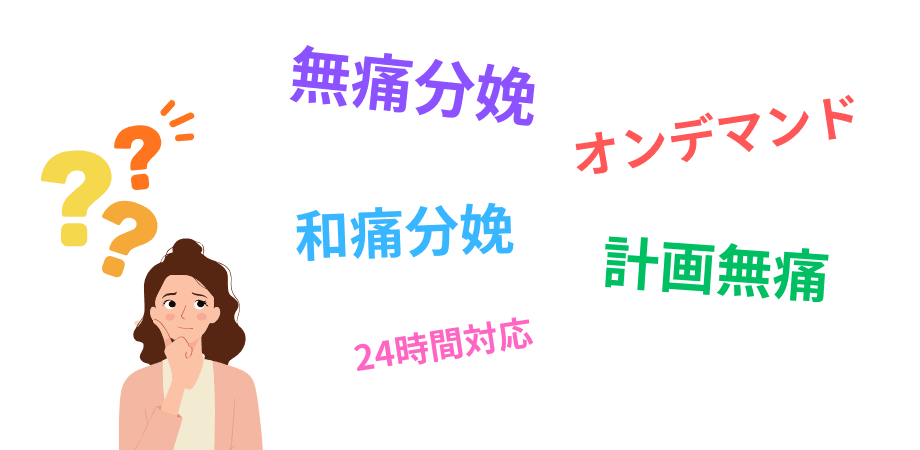

「無痛」と「和痛」、いろいろあるけど、どう違うの?

ここまでざっくりと説明してきましたが、多くの妊婦さんが混乱しやすい理由のひとつが、「無痛分娩」、「和痛分娩」といった呼び方が色々あり、医療機関によっても異なることだと思います。

「無痛分娩」といったときの多くは、硬膜外麻酔を指すことが多いのですが、そもそも硬膜外麻酔のことを「和痛」といったり、違う麻酔方法のことだったりするので混乱が生まれてしまいます。

「和痛分娩」は施設ごとに意味が違う?!

これは、硬膜外麻酔を使った分娩(無痛分娩)のことを、痛みがゼロになる!と妊婦さんが誤解しないように「和らげる」という意味で「和痛」と呼んでいる場合と、硬膜外麻酔ではなく、笑気(吸入式の麻酔)や鎮痛注射(静脈・筋肉内)などで痛みを和らげる、という意味の選択肢を指すこともあります。つまり

「和痛分娩」= 硬膜外麻酔による無痛分娩と同義だが、痛みゼロではなく「和らげる」ことを強調するための呼称(このケースでは実質的に無痛分娩と同じ意味)

「和痛分娩」= 硬膜外麻酔ではなく、笑気麻酔や鎮痛注射などで痛みを和らげる分娩(硬膜外を用いない軽い鎮痛の選択肢という意味で使用)

紛らわしいのですが、この呼び方は医療機関の方針によって異なるので、無痛や和痛分娩をおこなっている施設での分娩を考えている場合は、痛みを抑える分娩の方法が何を意味するのか、事前にしっかりと確認しておく必要があります。

無痛分娩の実施体制(24時間対応と計画無痛分娩)

本格的な無痛分娩の話に入る前に、無痛分娩の実施体制について少し事前知識をお話しておきます。無痛分娩を行っている施設には、24時間対応で陣痛の始まりに合わせていつでも麻酔に対応してくれる「オンデマンド型」の無痛分娩に対応できる施設と、日中平日のタイミングに合わせて計画的に分娩を行う「計画無痛型」の施設があります。

24時間対応型(オンデマンド分娩)

妊婦さんの陣痛や破水の自然なタイミングに合わせて無痛分娩を施行できます。海外の大規模病院ではこの形が一般的です。

分娩の進行に合わせた対応ができる反面、産科医、助産師、産科麻酔科医をはじめスタッフを24時間配備しておく必要があり、日本では大きな病院を除いて少数派です。

計画無痛分娩(日中対応型)

日中の人員が手厚い時間帯に合わせ、頸管熟化や陣痛促進剤を併用して計画的に分娩を促して無痛分娩を行います。日本では医師・麻酔科の体制上、この運用をとる施設が比較的多いのが現状です。

もちろん、妊婦さんや赤ちゃんの準備が整っていないのに、無理に薬でお産を進めるというわけではなく、事前の健診で陣痛を起こす準備が整っているかを確認します。「そろそろいいね」という状態にあることを医師が判断してから予定を決めることになります。美容室や飲食店の予約のように、「何月何日の何時にお産です!」と決めるわけではなく、「計画」といっても母体の状況によって変動があり、計画そのものの「リスケ」は当たり前ですので、そこは誤解しないようにしましょう。

どんな人がオンデマンド、計画無痛に向いているの?

オンデマンド分娩の場合、赤ちゃんや妊婦さんの準備が十分に整ってから無痛分娩をスタートできるので、お産の進行が進みやすく、理想的ではあります。ただし、陣痛はいつやってくるかわからないので、事前の計画ができない、状況によっては麻酔が間に合わないケースがある、などのデメリットがあります。

一方の計画無痛分娩は、ある程度この時期にできそうだね、という時期がきたら予定をきめ、陣痛促進剤を投与してすすめられるため、上の子を預けるとか、パートナーや家族が立ち会いのためにスケジュールを立てやすい、などのメリットがあります。また、分娩施設がご自宅から遠くにあって、遠方から移動してお産に望む場合にも活用されています。

また、いずれの方法も地域によっては実施している施設が限られることがあり、どちらが良いというわけではありません。分娩施設の体制については、必ず事前に確認しましょう。

まとめ|麻酔分娩の定義や実施体制は予約前にチェックを

「鼻からスイカ」に例えられる分娩の痛み。経験がないととても怖いですよね。無痛分娩の主役は硬膜外麻酔。痛みは大きく減りますが意識はある状態で、いきみや生まれる間隔が完全にゼロにはならないように、うまく調整する麻酔です。 分娩の痛みは大幅に軽減できますが、魔法のように痛みが完全にゼロになるわけではありません。

施設によって24時間対応できる施設と計画無痛(日中が中心)になる施設があります。自分の選択する施設がどのような分娩に対応しているのかを確認しておきましょう。

(無痛、和痛の定義にも、施設差があるのでくれぐれも注意を!)

なお、夜間・休日の対応や待ち時間は施設のマンパワーに左右されるため、予約時に分娩の体制についても確認しておくことが大事です(院内ガイドラインでも安全な人員配置の確認が前提に置かれます)。

次の記事では、ここで紹介した麻酔の種類や使い分けについてもう一歩深く掘り下げ、無痛分娩のメリット、リスクや検討する際の注意点について詳しく解説していきます。

【参考文献】

日本産婦人科医会 硬膜外無痛分娩の現状〜日本産婦人科医会施設情報からの解析

順天堂式無痛分娩Q&A50 株式会社ヌンク,2015

病気がみえる 産科第4版 メディックメディア

日本産科麻酔科学会 公式HP 無痛分娩Q&A

日本無痛分娩関連学会・団体連絡協議会(JALA)HP

Cochrane Review「Epidurals for pain relief in labour」, 2018年