気になるキーワード「無痛分娩」#02

知っておきたい|無痛分娩の種類とメリット/デメリット、向いている人/いない人

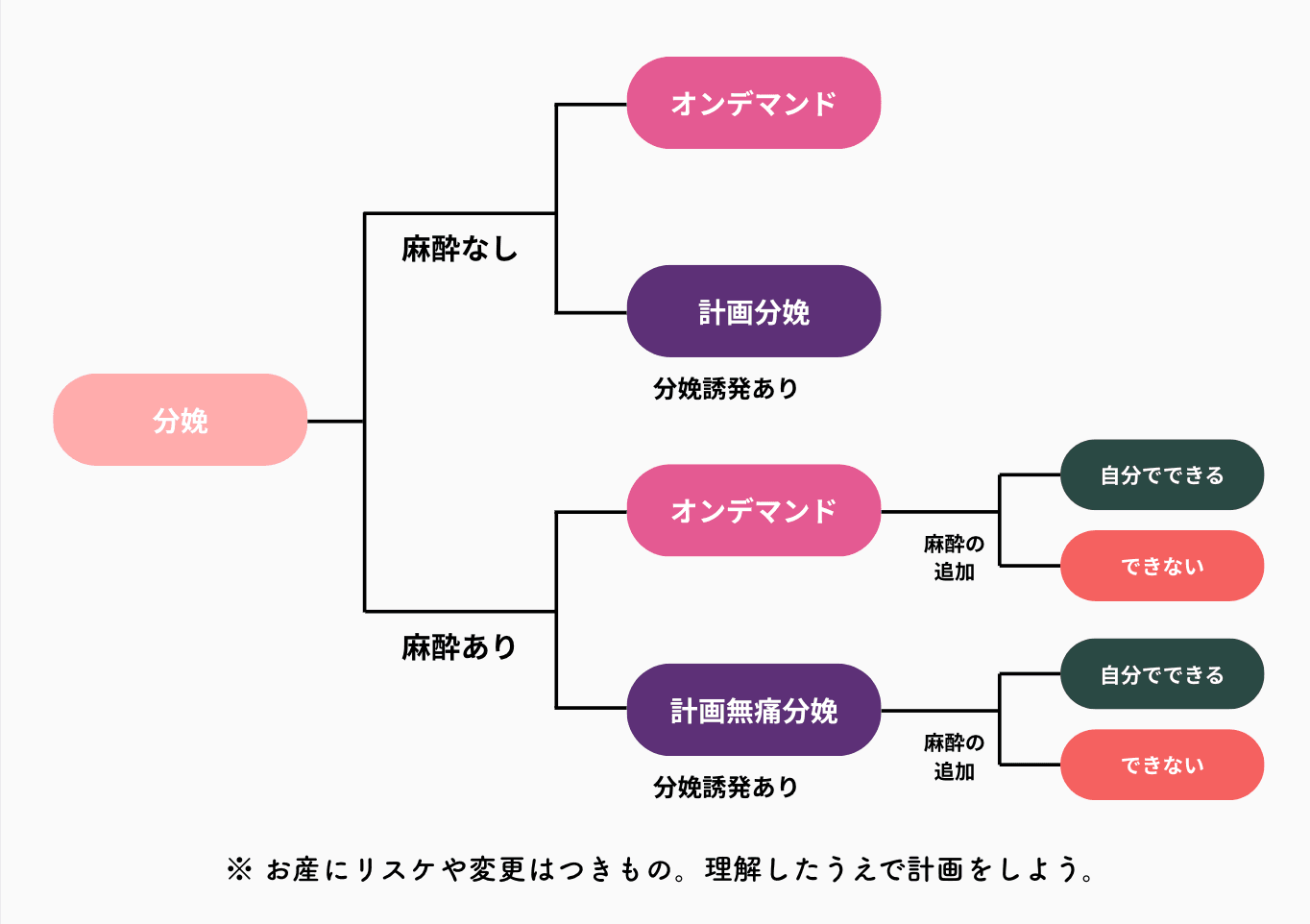

前回の記事では、無痛分娩で使用される麻酔の種類や、24時間対応のオンデマンド分娩と計画無痛分娩の違いについて解説しました。

ここからは、それぞれの麻酔の効かせ方の違いや、無痛分娩で実際に行われる麻酔方法の違いをもう少し深掘りしていきます。無痛分娩を検討する上で知っておきたい、メリットやリスク、注意点についても解説していきます。

麻酔の方法の種類とは?

さて、ここからは、さきほど紹介した麻酔の種類について、少し詳しく解説していきます。

どれを選ぶかは、そのときの妊婦さん本人と赤ちゃんの状態や、医療機関の体制、妊婦さんご本人の価値観によっても変わってきますが、お産は何があるかわかりませんので、何より赤ちゃんとお母さんの命と健康を最優先します。

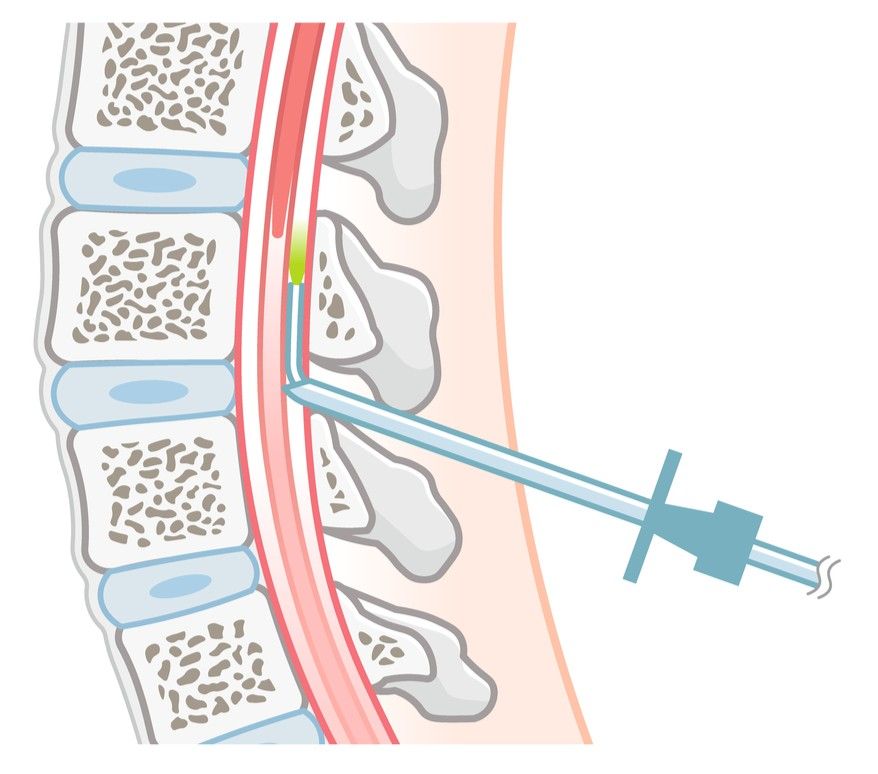

無痛分娩の代表格「硬膜外麻酔」

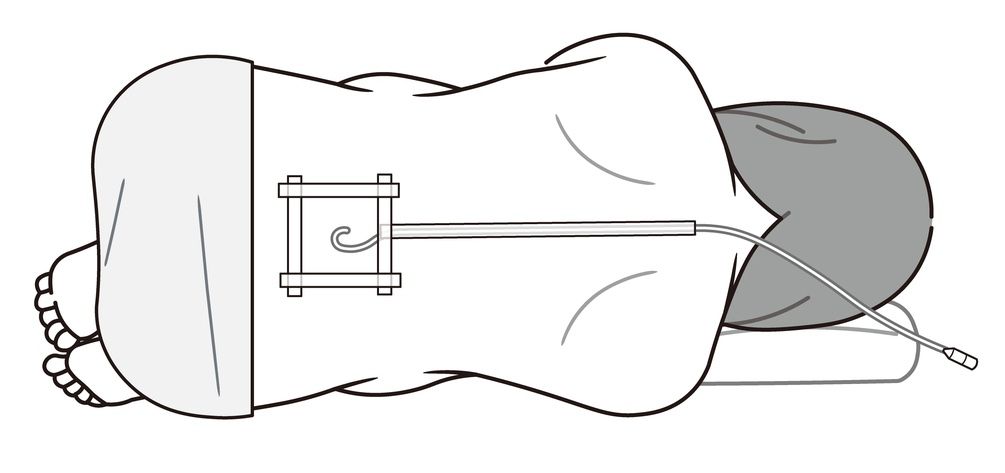

無痛分娩は一般的に「硬膜外麻酔(こうまくがいますい)」という方法がとられます。これは、背骨の中を走る痛みの信号の通り道の手前に薬を留め、痛みの伝わり方そのものを弱める仕組みです。具体的には、腰の背中からごく細いチューブ(カテーテル)を硬膜外腔という隙間に留置し、局所麻酔薬を持続的に投与します。これにより下腹部から骨盤・会陰にかけての痛みが減りますが、いきむ感覚やお腹の張りの情報はある程度感じられるように麻酔の量を調整します。

歯医者さんの麻酔のようにすぐに効いてくる麻酔とは違い、鎮痛効果を発揮するまでには、20〜30分ほどの時間がかかります。

脊髄くも膜下鎮痛(脊髄麻酔)

脊髄くも膜下鎮痛(=脊髄麻酔)は、背中から1回だけ少量の薬を入れて、すぐ強く効かせる鎮痛(麻酔)の方法です。点滴の痛み止めではなく、痛みの神経の通り道に直接はたらきかけるので、麻酔の効果は数分で実感でき、効き方がはっきりしています。ただ、効きが速い一方で、持続時間は数十分〜数時間と限られます。この時間では、とてもお産は終わらないため、この鎮痛方法のみではお産に対応しきれません。

脊髄くも膜下硬膜外併用(CSEA)

そこで痛みが高まる局面でも立ち上がりを速くしたいときに検討されるのが、脊髄くも膜下麻酔と硬膜外麻酔の合わせ技です。最初にごく少量の麻酔を脊髄の周囲(くも膜下腔)へ投与して即効性を得て、そのまま留置した硬膜外カテーテルによって継続的に投与することで麻酔の効果を維持・調節します。

くも膜下鎮痛を併用することで効き始めの速さや、痛みの強い局面でも短時間で鎮痛効果を得られるメリットがあります。一方で、硬膜外麻酔を併用することで脊髄くも膜下鎮痛のデメリットである持続時間の問題をカバーします。お産が進んできた後は硬膜外麻酔と同じように微調整していきます。

無痛分娩のメリット

娩出時の痛みの軽減

無痛分娩の1番のメリットは、まず陣痛の痛みを大きく軽減できることです。落ち着いて分娩に望むことができ、呼吸や気持ちが安定しやすくなります。

落ち着いて分娩に臨める

痛みのストレスを抑えることで全身への負荷を軽減できます。痛みが強すぎると、もうそれどころじゃない状況になりがちですが、麻酔のある状態では意識があるので、医師や助産師の説明が頭に入りやすく、落ち着いて会話しながら意思決定しやすくなります。

「産後の回復が早い」は個人差あり。鵜呑みにしないで

芸能人や海外のプリンセスなど、産後すぐにイベントや公務に参加していたとして、話題になることがありますよね。痛みを軽減することで産後の消耗感が少なく、「授乳や抱っこが始めやすい」という声も多く聞かれるのは事実なのですが、無痛分娩ではお産の進行が緩やかになり、分娩そのものが長引くことがあります。

また、吸引・鉗子分娩などの医療介入が必要になり、その際の裂傷などによって回復が長引いたりするケースもあるので、「回復が早くなる」とは一概にいえないのです。

麻酔処置の移行がしやすい

万が一、初産で赤ちゃんが大きかったり、分娩進行が緩やかだったりした場合、赤ちゃんやお母さんが分娩に疲れてきてしまうことがあります。そのまま吸引・鉗子分娩や帝王切開などの医療介入が必要になった場合、同じ管から薬を追加して、手術レベルの麻酔にそのまま移行することができます。

リスクと注意点(知っておきたいこと)

ここからは、無痛分娩、硬膜外麻酔を使用したお産のリスクについて解説します。

比較的よくあるもの

比較的よくあるものとして、足のしびれ・力の入りにくさ、血圧低下、かゆみ、震え、発熱などがあります。しばらく正座をしたときのようなしびれを感じたりすることがありますが、多くは一時的なもので、点滴や体位調整などで対処します。

お産の進行によっては医療介入が必要になることも

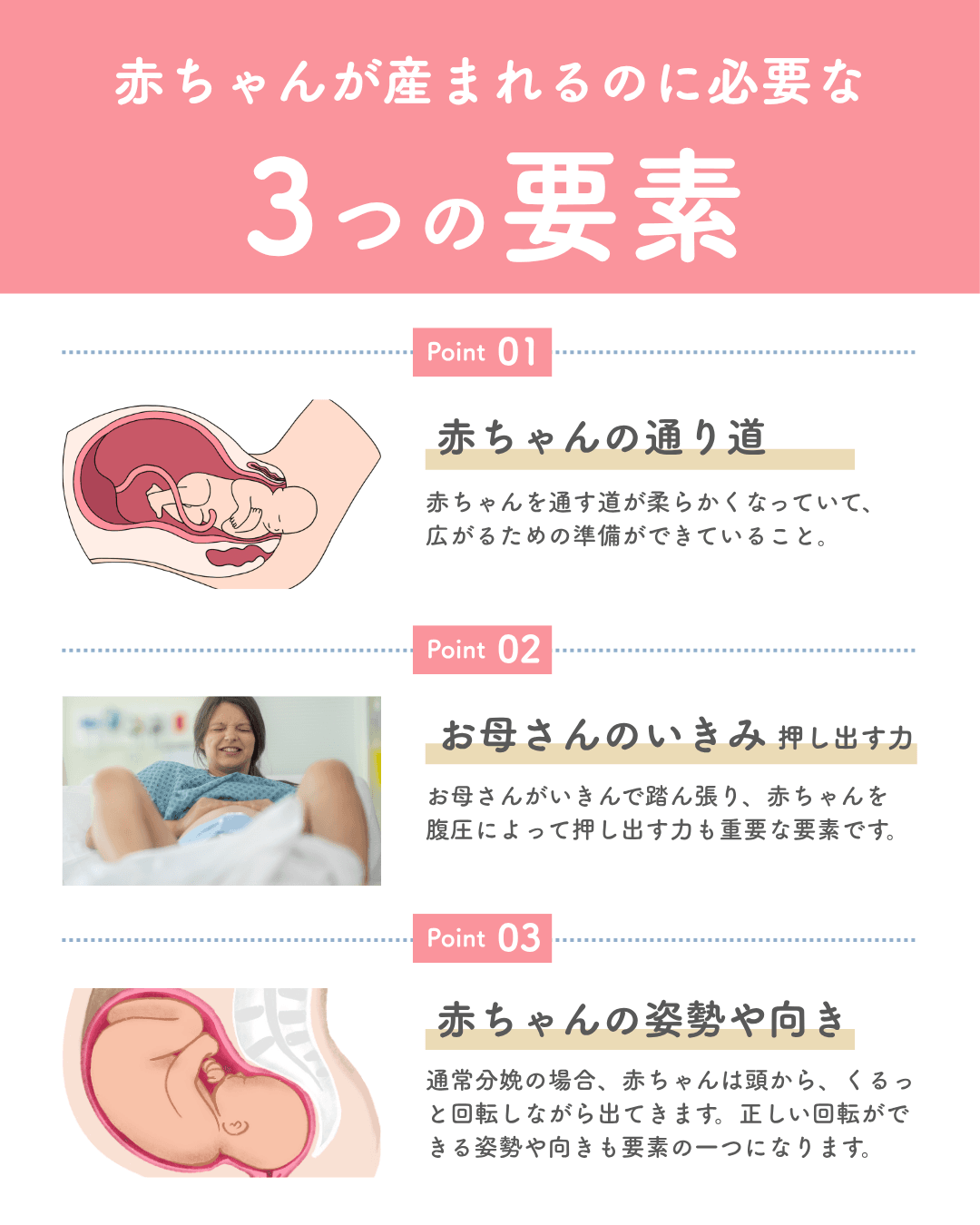

赤ちゃんが生まれてくるには、

①赤ちゃんの通り道がきちんと通れる状態であること、

②お母さんのいきみ(押し出す力)、

③赤ちゃんの姿勢や向き、

の3つがうまく重なる必要があります。

多くの施設では、無痛分娩では、②のお母さんの腹圧や押し出す力が弱まってしまい、「分娩が長引くことがある」という説明がされています。

そういった時に「補助分娩」という医療介入を行うことがあります。これは、赤ちゃんの頭にカップをあてて吸引する方法(吸引分娩)や、鉗子とよばれる器具で赤ちゃんのあたまをはさむ方法(鉗子分娩)でお母さんのいきみを助ける処置のことです。赤ちゃんやお母さんの安全のために必要と判断された場合に行われます。

たまに見られるもの

「硬膜穿刺後頭痛」という頭痛がみられる場合があります。座ると強く、横になると軽くなる独特の頭痛です。多くは数日で軽快し、必要に応じてブラッドパッチ(患者さん自身の血液を注入してフタをする処置)という有効な治療があります。

極めてまれだが重いもの

局所麻酔薬中毒(けいれん・重い不整脈)、神経損傷、感染(硬膜外膿瘍)など。発生は非常にまれですが、いずれも厳重な監視体制で早期対応します。

全部の痛みがとれるわけではない

無痛分娩で行う麻酔の効果は「お産の最中」の痛みをとることが目的です。

逆にいうと、麻酔がきれた後の子宮の傷の痛みや、分娩の後に数時間〜数日にわたって続く、「後陣痛」という子宮が収縮する痛みをとることはできません。永遠に麻酔を続けられるわけではないので、分娩後、麻酔がきれた後の痛みには、痛み止めの内服や坐薬などで対処していきます。残念ながら、退院までケロっとしていられるわけではありません。

麻酔を受けられない/注意が必要なケースも

感染や既往によっては受けられないことがある

無痛分娩は、本人が望めば誰でもできるというわけではありません。硬膜外麻酔では背中に針を刺して注入していきますが、刺す部位の皮膚に感染があったり、持病があったりして血液をサラサラにするお薬を使用している妊婦さんも無痛分娩は禁忌となります。

また、側湾症や椎間板ヘルニアなど、背骨にまつわる疾患の既往があると慎重にならないといけません。無痛分娩を希望していても、妊婦さんの状態によって麻酔の可否が決まることがありますので、分娩施設の医師に相談して決めましょう。

純粋に間に合わないこともある

お産は何があるかわかりません。お母さんのコンディションには問題がなくても、お産の進み具合によってはこのまま産むしかない!という状況になってしまうこともあることは、可能性として頭の片隅に留めておきましょう。

例えば、痛みのあまりお母さんが動いてしまって、針を刺す時間じっとしていられず麻酔に危険を伴う場合や、麻酔が効いてくるより前に、もう生まれてしまいそうなくらいお産が進行している時などがあげられます。どういった対処をするかは、お母さんと赤ちゃんの安全を第一に決めていきます。

まとめ|思い通りにいかないのもまたお産、メリットとリスクを見極めよう

ここまで、無痛分娩には主に硬膜外麻酔、脊髄くも膜下鎮痛、そしてその併用法(CSEA)など、無痛分娩の仕組みを紹介してきました。

無痛分娩は医療行為ですから、陣痛の痛みを大きく軽減でき、落ち着いて分娩に臨めるメリットがある一方で、足のしびれや血圧低下といった比較的よくある副作用から、極めてまれですが重篤な合併症まで、リスクも存在します。

また、すべての痛みが完全になくなるわけではなく、産後の後陣痛などには別の対処が必要です。無痛分娩を希望していたとしても、持病や感染の状態、お産の進行具合によっては無痛分娩を受けられない、あるいは麻酔が間に合わないといったケースもあります。

誰もが想像した通りのお産を望むわけですが、全てがスケジュール通りに進むわけではないのがお産の難しいところ。状況によって急な予定の変更は覚悟しなければいけませんし、思ったより長引いた、ということは大いにありえます。

これらを踏まえたうえで、無痛分娩を選択するかどうかは、ご自身の価値観や医療体制など、総合的に考慮して決めるようにしましょう。

では当日、病院に着いたら何が起こるのか——次の記事では、自然陣発のオンデマンド型と計画無痛型、自然な陣痛発来からスタートする無痛分娩(オンデマンド分娩)と、計画無痛分娩、それぞれの一般的な流れについて、解説していきます。

【参考文献】

日本産婦人科医会 硬膜外無痛分娩の現状〜日本産婦人科医会施設情報からの解析

順天堂式無痛分娩Q&A50 株式会社ヌンク,2015

病気がみえる 産科第4版 メディックメディア

日本産科麻酔科学会 公式HP 無痛分娩Q&A

日本無痛分娩関連学会・団体連絡協議会(JALA)HP

Cochrane Review「Epidurals for pain relief in labour」, 2018年