#3 「医療法人社団東京桜十字」様リクエスト

「大変」だとわかっている、それでも。働きながら産む、私たちのリアルと希望【クラウドファンディング・リクエスト記事】

2025年3月10日、クラウドファンディングが無事終了いたしました。おかげさまで、667名の方々から12,384,000円のご支援をいただき、「目標達成」という形で終了することができました。

こちらのコラムは、記事掲載リクエスト・コースでいただいたご希望に基づき、執筆されたものです。

支援者の皆様からは、医療にかかわる話題だけでなく、幅広く女性の健康とSRHR(すべての人が性と生殖に関する健康を享受し、からだの自己決定権を持ち、自分自身の意思で選択できる権利)にかかわるテーマをリクエストいただきました。

今回のテーマは「医療法人社団東京桜十字」様からリクエストいただきました「働きながらの出産」です。

「子どもを産んで、仕事も続ける。それって、すごく大変なことだよね」

友人との会話で、テレビの特集で、あるいは自分自身の心の中で。私たちは、まるで共通の合言葉のように、この言葉を口にします。

キャリアはどうなるんだろう。収入は? そもそも、育児と仕事なんて両立できるの? そして、体力は持つの? 出産を経験する前から、私たちは「働きながら産むこと」の途方もない「大変さ」を、半ば常識として刷り込まれているのかもしれません。

この記事では、その漠然とした「大変さ」の正体を、一つひとつ丁寧に解き明かしていき、その先で私たちが共有できるはずの、ささやかだけれど確かな希望について、一緒に考えていきたいと思います。

なぜ私たちは「働きながら産む」ことを恐れているのか

出産を経験する多くの女性が、妊娠が判明した瞬間、あるいはそれよりも以前から、仕事と出産の両立という課題について漠然とした不安を抱いているのではないでしょうか。私たちが仕事と出産の両立に不安を感じるのは、以下のような懸念が複雑に絡み合っているからかもしれません。

キャリアと収入への不安

「産休・育休で長期間職場を離れたら、自分の居場所はなくなってしまうのではないか」「重要なプロジェクトから外され、いわゆる“マミートラック”に乗せられてしまうのではないか」。そんな懸念は、多くの働く女性の心に重くのしかかります。

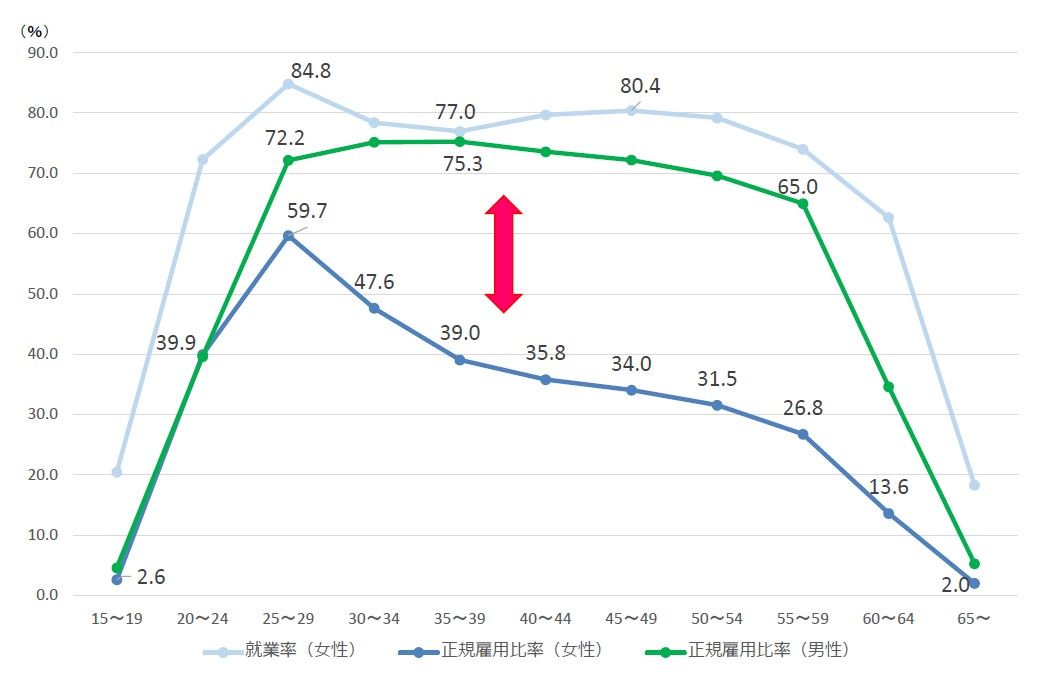

事実、日本の女性の正規雇用比率は、出産・育児期にあたる30代で大きく落ち込む「L字カーブ」を描いており、この不安が単なる杞憂ではないことを物語っています。

出典:“L字カーブの解消に向けて①”令和5年3月8日. 内閣府男女共同参画局,(参照 2025-07-28)

また、休業中の収入減も、家計を直撃する現実的な問題です。出産手当金や育児休業給付金といった制度はあるものの、満額が補償されるわけではありません。さらに、実際に手元に入る金額だけでなく、将来の昇給やボーナスに与える影響を考慮すると、経済的な不安は尽きません。

時間と体力への不安

「朝、子どもを保育園に送り届け、定時までフルパワーで働き、お迎えの後は息つく間もなく食事の支度、お風呂、寝かしつけ…」フルタイムで働きながら子育てをする女性たちが、そう話しているのを耳にしたこともあるでしょう。育児と仕事の両立とは、24時間という限られた時間を、仕事・育児・家事・睡眠、そして「自分自身の時間」で奪い合う、壮絶な椅子取りゲームのようなものとも表現できます。そんな状況下で、仕事のパフォーマンスを維持するなどということが、決してスーパーウーマンではない、生身の自分にできるのだろうかと、不安に駆られる人は少なくないはずです。

人間関係への不安

「子どもの急な発熱で、また休まなければならない」「時短勤務で、他の人より早く帰るのが申し訳ない」。こうした思いは、真面目で責任感の強い人ほど、強い罪悪感となって自身に覆い被さってきます。 職場の同僚に負担をかけてしまうことへの遠慮、上司の理解が得られるかどうかの心配、そして「またか……」という目で見られることへの恐怖。女性たちは、仕事で成果を出しつつ、周囲と良い人間関係を保つことの難しさにもぶつかり、立ち止まってしまうことがあるのです。

想像の先にある、本当の「大変さ」

そして、いざ出産を終え、育児と仕事の両立生活が始まると、私たちは想像とは少し違う、新たな「大変さ」に直面することになります。例えば、以下のような類いのものです。

①「名前のない家事・育児」の無限ループ

本当に大変なのは、食事の支度やお風呂といった目に見えるタスクだけではありません。それは、「子どもの爪が伸びていないか」「保育園の着替えが足りているか」「トイレットペーパーの在庫はどうか」「次の予防接種はいつか」といった、無数の「名もなき家事・育児」です。これらは誰からも評価されず、達成感もありません。しかし、24時間365日、常に頭の片隅でアラートを鳴らし続けます。この見えない精神的負担(メンタルロード)こそが、働く母親の気力と体力を静かに、しかし確実に奪っていくのです。

②「社会からの断絶」という名の孤独

育児休業中は、母親は赤ちゃんと二人きりの世界に閉じこもりがちです。社会とのつながりから取り残される焦燥感や、大人との対等な会話が激減することに加え、キャリアが停滞していることへの不安が募ります。これらの感情は、ホルモンバランスの乱れも相まって、産後うつやマタニティブルーといった心の不調を引き起こすことがあります。

職場復帰後も、同僚が飲みに行ったり、勉強会に参加したりする様子を横目に、母親は子どものお迎えのため、足早に退社することが少なくありません。その瞬間に感じる、かすかな疎外感と社会からの断絶感は、多くの母親にとって深く静かなストレスになっていきます。

③「計画」が通用しない世界

仕事では計画性や効率性が求められますが、育児は「計画通り」にはいきません。子どもの突然の体調不良や気まぐれ、予期せぬ出来事によって、完璧に立てたはずの1日のスケジュールは簡単に崩れてしまいます。このように自分のコントロールが及ばない不確実な状況が続くと、「仕事も育児も中途半端になる」という自己嫌悪に陥り、自信を失う原因となることがあります。

④「チーム」になれないパートナーシップ

子育てにおいて最も大きな「大変さ」は、パートナーとの間に生じる意識のズレかもしれません。「同じ親なのだから、同じくらい当事者意識を持ってくれるはず」という期待が裏切られたとき、母親の孤独感は一層深まります。パートナーが育児を「手伝う」という感覚であるのに対し、母親は一人で「ワンオペ育児」の責任を背負い込みがちです。その結果、最も身近な存在であるはずのパートナーに対し、言いようのないもどかしさと絶望を感じてしまうのです。

世界ではどう?「働きながら産む」のグローバルスタンダード

では、こうした「大変さ」は、万国共通なのでしょうか。世界に目を向けると、日本の「大変さ」が、必ずしも当たり前ではないことがわかります。

フランス:「社会全体で育てる」という思想

フランスでは出産費用が基本的に無料であることに加え、保育インフラが驚くほど充実しています。特に、公的な保育園である「クレッシュ」は0歳児から預け入れが可能で、待機児童問題はほとんど耳にしません。これは、「子育ては親の自己責任」ではなく、「社会全体で未来を担う人材を育てる」という国家としての明確な理念が根付いているためです。その結果、女性が出産後に安心してキャリアに復帰することが当たり前となっています。

スウェーデン:「父親の育休」が当たり前の社会

スウェーデンでは、男性の育児休業取得率が約90%に達します。これは、父親のみが取得できる「パパ・クオータ」制度など、国が男性の育児参加を強力に推進しているためです。父親が数ヶ月単位で育児の中心を担うのが常識であるため、「育児は女性だけの仕事」という意識は希薄です。そのため、パートナーとの間に「チーム」としての悩みが生じることは、日本に比べて格段に少ないと言えるでしょう。

ドイツ:「時間」も「お金」も柔軟に選べる

ドイツでは、出産・育児に関する経済的支援が非常に手厚く、特に産休中の所得補償は手取りの100%が保障されます。育児休業は子どもが8歳になるまで取得可能で、その間はパートタイム勤務も認められています。これにより、親は家庭状況や子どもの成長に応じて、働き方や休業の時期を柔軟に選択できます。これは、「休むか働くか」という二者択一ではなく、多様な選択肢の中から自身に合ったスタイルを選べる社会を意味します。

これらの国々と比較して日本の状況を見ると、個人の能力や努力が問題なのではなく、社会の仕組みや文化的な背景に深く根差した「大変さ」があることがわかります。これは、裏を返せば、仕組みや文化が変われば、この「大変さ」は解消できる可能性を秘めているといえるでしょう。

私たちは、ひとりじゃない。

社会の仕組みを変えるには時間が必要です。しかし、今この瞬間も、働きながら出産し、子育てに奮闘する女性たちがいます。そこで重要なのは、「私たちは決して一人ではない」という意識です。

「大変」が「当たり前」の時代だからこそ生まれる連帯

かつての専業主婦が多数派だった時代とは異なり、現代の都市部では共働きで子育てをする家庭が「当たり前」となりました。あなたの隣の同僚も、保育園のママ友も、SNSで見かける名も知らぬ誰かも、皆同じように「名もなき家事」に追われ、「計画通りにいかない一日」にため息をつきながら、毎日を乗り越えている「戦友」です。私たちは孤独な個人ではなく、巨大なコミュニティの一員なのです。

「助けて」は最強の戦略

このコミュニティの中で、私たちがまず身につけるべきは、「助けて」と声を上げる勇気です。パートナーに「もう無理、手伝って」と伝えること。親や友人に「少しだけ子どもを預かってほしい」と頼むこと。ベビーシッターや家事代行サービスを「贅沢」ではなく「必要な投資」と割り切って利用すること。地域のファミリー・サポート・センターに登録すること。すべてを一人で完璧にこなそうとするのは無謀な挑戦です。あらゆる人の手を借りることは「手抜き」ではなく、自分と家族の心身、そしてキャリアを守るための、最も賢明で、最も強い「戦略」なのです。

「お互いさま」という名の、未来へのバトン

そして、私たち自身もいつか誰かの「助け」になる側だということを忘れずにいたいものです。満員電車で、お腹の大きな女性に席を譲る。子どもの発熱で早退する同僚に、「気にしないで、あとはやっておくよ」と声をかける。育休から復帰したばかりの後輩に、最新の社内情報をそっと教えてあげる。

かつて自分が誰かに助けてもらったように、今度は自分が、迷わず次の世代に手を差し伸べ、「お互いさま」という名のバトンを社会の中でつないでいくこと。それこそが、法律や制度の整備と同じくらい、あるいはそれ以上に、この社会の「大変さ」を和らげ、未来を明るく照らす力となるはずです。

働きながらの出産は大変。でも、大変なのは、あなただけではありません。私たちは、この巨大な都市で、同じ時代を生きる仲間です。だから、大丈夫。助けを求め、手を取り合い、そしていつか、誰かの手を引いてあげましょう。そのつながりの中にこそ、私たちの希望はあります。

【参考文献】

・“【社労士監修】ドイツの育休は8年間?データから見える諸外国の子育て事情”. famitasu(ファミタス),(参照 2025-07-28)

・“「制度は立派なのに…」の日本 男性育休の先進国ヨーロッパ、何が違うのか”. 朝日新聞GLOBE+,(参照 2025-07-28)

・“スウェーデンが「祖父母の育児休暇」を法律化 福祉大国の新たな試み”. ELEMINIST,(参照 2025-07-28)

・“スウェーデンにおける親休暇・親給付の構造”. 国立社会保障・人口問題研究所,(参照 2025-07-28)

・“「育児休暇」と呼ぶのをやめたドイツ 女性98%、男性43%が育児休業制度を利用”. ドイツ発ライフスタイル・ガイド by ドイツ大使館,(参照 2025-07-28)

・“育児手当の給付要件を柔軟化、休業後の職場復帰を後押し(ドイツ)”. ジェトロ,(参照 2025-07-28)

山本尚恵

医療ライター。東京都出身。PR会社、マーケティングリサーチ会社、モバイルコンテンツ制作会社を経て、2009年8月より独立。各種Webメディアや雑誌、書籍にて記事を執筆するうち、医療分野に興味を持ち、医療と医療情報の発信リテラシーを学び、医療ライターに。得意分野はウイメンズヘルス全般と漢方薬。趣味は野球観戦。好きな山田は山田哲人、好きな燕はつば九郎なヤクルトスワローズファン。左投げ左打ち。阿波踊りが特技。