女性のための防災ガイド 前編|その時あなたは?

災害は、ある日突然やってきます。地震や豪雨、停電や断水。ニュースで見ていた出来事が、突然自分の身に降りかかってくる日がくるかもしれません。

そんなとき、もしあなたが「妊娠中」だったら、「生理中」だったら、小さな赤ちゃんを抱えていたら……。避難生活は、ただでさえ過酷なものですが、女性には女性ならではの困りごとがたくさんあります。

本記事では、女性が「いざという時」に備えるための知識と行動について、特集します。

今回は、避難所や在宅避難など、インフラが途絶えた場合に女性が陥りやすい困りごとや病気、それを予防するための避難生活の注意点などについて、後半では、女性の防災グッズについて、それぞれ解説していきます。

自治体の皆さんや、災害時に女性と行動をともにする男性にも、ぜひ知っておいていただきたい知識です。

女性にとって災害は「女性ならではの困りごと」がある

着替え・トイレ・生理…想像以上に不便な避難生活

特に発災直後の避難所での生活では、プライバシーや衛生環境が十分に整っていないことが多く、女性には特に深刻な困りごとが生じやすくなります。

生理やトイレなど健康的な問題、入浴や手洗いが十分でない衛生面での課題、プライバシーや性犯罪などから身を守る、安全上の問題などがあります。以下にその例を挙げてみます。

女性に多い避難所での困りごと

生理用品・衛生用品の不足

・避難所で生理用品が手に入らない、あるいは不十分、種類や・サイズが合わない

・プライバシーが確保されない環境での生理への対処

・下着の交換や洗濯ができない状況

プライバシーと安全の問題

・避難所での着替えやトイレ使用時のプライバシー確保の困難

・夜間のトイレ移動に危険や不安を感じる

・性犯罪やセクハラのリスク増加

妊娠・出産・育児関連

・妊娠中の栄養確保や医療アクセスの困難

・災害時の出産対応

・乳幼児のおむつやミルクなどの確保

・授乳場所の確保

妊婦さんや授乳中の方については、別記事で詳しく解説します。

介護負担の増加

・高齢者や障害者、小さな子どもなどの介護責任が女性に集中しやすい

・家族の世話をしながら自分のケアが後回しになりがち

健康・医療面での課題

・道路の寸断などによる医療アクセスの困難

・慢性疾患の薬の確保

・ストレスによる体調不良や月経不順、不正出血など

避難所運営での女性の声不足

・避難所のリーダーに男性が多く、運営決定から女性の声が排除されがち

・女性のニーズが反映されにくい環境

これらの困りごとは、過去の災害時の経験から問題視され、災害経験者の有志による「防災女子の会からの提言」などを経て、令和2〜3年にかけて避難所の運営や防災、復興に女性の視点が取り入れられるよう、防災・復興ガイドラインの策定や地方自治体への通知がなされてきました。

現在は自治体の防災担当に男女両方の担当者を配置したり、備蓄に女性用品、授乳用品が盛り込まれたりといった対策が、多くの自治体でとられていますが、女性のからだへの無理解から起こる現場での困り事は、できるだけなくしていきたいものです。

例えば、「生理は我慢して下さい」とか、「ナプキンの支給は1日1枚まで」とか、女性からするとびっくりするような言葉を避難所でかけられた、というのも、嘘のような本当の話です。生理は来る来ないを自分の意思でコントロールできるものではありません。また、生理の量が多い人ではナプキンは数時間で交換が必要になるため、1日にナプキンを8〜12枚必要とすることもあります。生理についてはこちらの記事でも詳しく解説しています。

SRHRが社会に浸透することで、こういった月経についての理解が当たり前に進み、必要な支援がスムーズに行われるのがcrumiiの理想とするところでもあります。

災害時の生活で懸念される病気やリスクには何がある?

ここで、被災時の女性のヘルスケアに目を向けてみましょう。災害時の避難生活では、ライフラインの断絶によって、食事や睡眠、着替えや入浴など、ふだん当たり前にできていたことが一気に制限されます。東日本大震災の際に関東に住んでいた方の中には、計画停電に備えて、充電池やスマホを充電した記憶が残っている人もいるのではないでしょうか。

そんな環境の変化は、たとえ自宅避難であっても、不安や節約意識で想像以上の心理的負担がかかることがあります。特に、トイレを我慢したり、水分をとらなかったりといった「物資の節約」を心がけてとった行動が、かえって膀胱炎や血栓症、外陰部のトラブルの要因になることがあります。

女性に限らず気をつけておきたい、具体的な病気を以下に挙げてみます。発災直後の切羽詰まった状態では、それどころではないと思いますが、いざという時のために、こんなリスクがあるよ、ということを先に理解しておきましょう。

1. 深部静脈血栓症(エコノミークラス症候群)

エコノミークラス症候群として有名な深部静脈血栓症。狭い避難所のスペースや車中泊など、長時間同じ姿勢でいることで足の静脈に血栓ができ、肺に詰まると肺塞栓症を起こします。水分不足やトイレを我慢することも要因になります。

2. ストレス心筋症(たこつぼ型心筋症)

災害による強い精神的ショックや不安による強いストレスで心臓の働きが一時的に低下する病気です。特に閉経後の女性に多く、心筋梗塞に似た胸痛や息切れが起こりますが、血管に詰まりはなく、数日〜数週間で回復することが多いです。ただし、まれに心不全や不整脈によって重症化することもあるため、注意が必要です。

3. 膀胱炎

膀胱に細菌が侵入して炎症を起こす病気で、水分不足やトイレの我慢、不衛生な環境により発症します。症状としては、排尿時の痛み、頻尿(おしっこが近い)、残尿感(出きらない感じ)、下腹部の痛みなどがあります。放置すると腎盂腎炎へ進行することも。

4. 感染性胃腸炎

衛生状態の悪化や集団生活によってウイルス性胃腸炎(ノロウイルスなど)が流行する可能性があります。嘔吐・下痢・発熱が主症状です。

5. インフルエンザ・新型コロナウイルスなどの感染症

密集空間での生活により、飛沫感染・接触感染が広がりやすくなります。マスクや手指衛生の徹底など、基本的な感染対策が重要になります。

6. 皮膚トラブル(あせも、かぶれ、湿疹など)

清拭や着替えが十分にできない環境では、皮膚の衛生が保ちにくく、肌のトラブルが発生しやすくなります。女性では、長時間のナプキン使用や不衛生な状態での着用などが、デリケートゾーンのかぶれの要因になります。逆に、空気の乾燥や水分不足、皮脂の減少によって乾燥性湿疹につながる恐れも。かさつきにはワセリンや保湿クリームなどで対策をしましょう。

7. 外陰部・腟の感染症(かゆみ、腟炎など)

デリケートゾーンの清潔が保ちにくくなることで、かゆみやおりものの異常、においなどのトラブルが起こりやすくなります。

8. 便秘

水分不足・食事内容の変化・トイレ環境のストレスにより排便習慣が乱れ、ストレスなどが重なって便秘になる人が多くみられます。特に女性はもともと便秘になりやすい体質の方も多く、避難生活ではさらに注意が必要です。

9. 月経不順・無月経

災害ストレスがホルモンバランスに影響し、月経周期が乱れることがあります。阪神・淡路大震災の際に行われた調査では、震災の被害にあった女性は被害の無かった女性と比べ、 10%程度、月経不順を訴える割合が多かったとされています。

10. うつ・不安障害・PTSD(心的外傷後ストレス障害)

生活環境の激変や喪失体験により、精神的影響が現れることがあります。気分の落ち込みや不眠、食欲不振などがサインになるため、異変を感じたときは、我慢せずにまわりの人や医療者・支援者に相談しましょう。心のケアも防災の一部と考え、自分の気持ちに耳を傾けることが大切です。

女性が避難生活で気をつけたい非常時のポイントは?

次に、前述の病気のリスクを踏まえ、避難生活や在宅避難をするときに気をつけたいことをまとめてみました。

・トイレを我慢しない(尿路感染症の予防)

水分を控えたり、混雑や衛生面が気になって排尿を我慢することは、膀胱炎リスクを高めることがわかっています。特に女性は男性に比べて尿道が短く、肛門や腟と近いことから、細菌が侵入しやすい構造のため、排尿はこまめにし、排尿後は清潔を保つことが大事です。

・水分補給はしっかりと(血栓症・エコノミークラス症候群の予防)

脱水状態や長時間の同じ姿勢は血液の流れを悪くし、下肢の静脈に血の塊(血栓)ができやすくなります。避難所では体を動かす機会も限られるため、定期的な水分補給と足の運動を意識しましょう。血栓が肺に飛ぶと命に関わることもあります(肺塞栓症)。

・外陰部の清潔を保つ(感染症、かぶれの予防)

入浴や下着の替えが限られる状況では、おりものシートやデリケートゾーン用ワイプ、おしりふきなどを活用して外陰部の清潔を保ちましょう。ムレや不潔な環境はかゆみ・炎症・感染症の原因になります。

・入浴できない日が続く場合の「清拭」習慣を

身体全体の衛生を保つには、ウェットタオルや清拭用シート、温めたおしぼりなどでこまめに体を拭くことも意味があります。特に、脇・足・陰部・首まわりは汗や菌がたまりやすい部位です。

・おりもの・経血の変化に注意を

強いストレスや不衛生な環境が続くと、おりものの性状(色・におい)や経血量の変化が現れることもあります。異変を感じたら、早めに周囲に相談することが大切です。

・無理をしない。体調不良は「気のせい」と思わないこと

災害時には「自分より他の人が大変だから」と不調を言い出せない方も多くいますが、排尿痛・下腹部痛・発熱・強い倦怠感などは感染症や炎症のサインかもしれません。我慢せず、医療スタッフに相談を。

・生理をコントロールする選択肢もある!

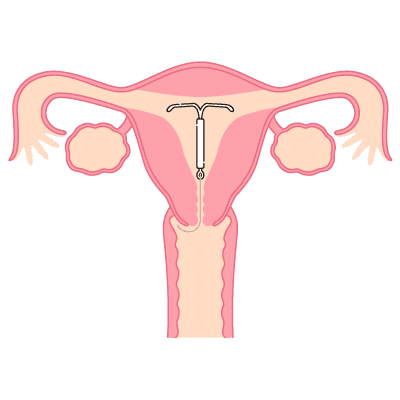

月経が避けられない状況では、生理用品が足りなかったり、トイレが不便だったりと負担が増えます。低用量ピルやミレーナによる月経調整は、平時において日常生活を楽にしてくれますが、有事にも対策として効果を発揮してくれます。

ミレーナで月経量が減っていれば出血の対処がおりものシートで済むほか、普段飲んでいる低容量ピルの内服を延長して生理を意図的に遅らせれば、生理用品などの物資が届くまでの時間稼ぎができるためです。関心がある方はぜひ産婦人科で相談してみてください。

災害時の避難生活は、ただでさえ厳しいものですが、生理など女性として避けられないことが重なると、より深刻な困りごとになります。生理用品の不足、トイレや着替えの不便、体調不良や感染症のリスク。そうした課題は、女性の視点で事前に知っておくことで、備えることができます。

今回は、避難所で陥りやすい健康トラブルやストレスによる心身の変化、その予防策について整理しましたが、後編では、女性が災害時に安心して過ごすための「防災グッズ」をテーマにお届けします。

生理用品やデリケートゾーンケア用品、保湿アイテムから、防犯ブザーなどの「身を守るアイテム」まで、避難生活を少しでも快適に、安全に過ごすために役立つアイテムをご紹介します。

【参考文献】

災害時の母子保健サービスに関する調査研究 厚生労働省

授乳・離乳の支援ガイド 厚生労働省

災害対応力を強化する女性の視点~男女共同参画の視点からの防災・復興ガイドライン~

災害ストレスと疾患 日本産婦人科医会HP