気になるキーワード「骨盤臓器脱」#04

骨盤臓器脱の保存的治療と手術適応

骨盤臓器脱(pelvic organ prolapse, POP)とは、骨盤内の子宮や膀胱、直腸などの臓器が本来の位置から下がり、腟から外側へ突出してくる状態です。

出産や加齢に伴って骨盤底の支持組織が弱くなることで起こり、中高年女性によくみられる病気です。実際、少なくとも一度出産経験のある50歳以上の女性の約半数に何らかの骨盤臓器脱がみられるとの報告もあります。

骨盤臓器脱自体は命に関わる病気ではありませんが、腟に何か挟まったような違和感や圧迫感、排尿障害、性交時の不快感など様々な症状で女性の生活の質(QOL)に影響を与えます。

本記事では、骨盤臓器脱の保存的(非手術的)治療法と、症状に応じた手術適応について、最新の知見を含めてわかりやすく解説します。

骨盤臓器脱の保存的治療法

骨盤臓器脱の治療は、大きく分けて保存的治療(非手術療法)と手術治療があります。

保存的治療は体への負担が少なく、合併症リスクも低いため、多くの場合は最初に検討される選択肢です。特に「まだ手術は避けたい」「将来また妊娠出産の可能性がある」「持病のため麻酔や手術のリスクが高い」といった方にはまず保存的治療が勧められます。欧米のガイドラインでも、症状の程度を問わず骨盤臓器脱患者にはまず保存療法(ペッサリー使用等)を検討することが推奨されています。

ここでは代表的な保存的治療法について説明します。

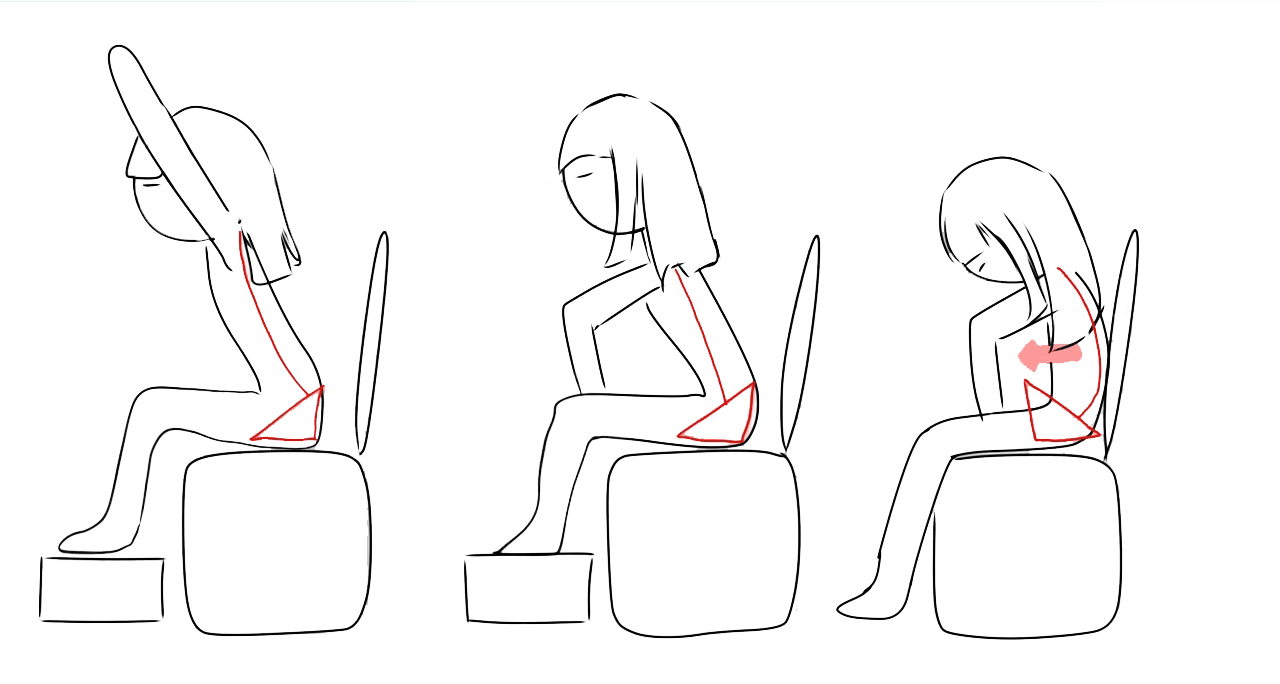

骨盤底筋トレーニング(体操)

骨盤底筋訓練は、骨盤臓器脱に対する基本的な保存療法です。骨盤底の筋肉(肛門や腟を締める筋肉群)を鍛えることで、骨盤内臓器を下から支える力を高め、軽度の臓器脱であれば症状の改善や進行抑制が期待できます。実際、ランダム化比較試験のメタ分析でも、骨盤底筋トレーニングによって骨盤臓器脱の自覚症状が改善したとの報告があります(対象:POP-Q Stage I~III)。特に軽度の骨盤臓器脱(臓器が腟口を超えない程度)では第一選択として行われ、高いエビデンスレベルで有効性と安全性が示されています。

方法としては、仰向けや椅子に座った姿勢で腟と肛門を5秒間締めて10秒間ゆるめる運動を繰り返すなどが推奨されます(回数や頻度は徐々に増やします)。正しいトレーニング方法の指導を受け、継続することで効果が現れます。副作用もなく安全なため、予防的にも更年期以降の女性に勧められるエクササイズです。

ペッサリー療法

ペッサリー療法とは、腟内に医療用の輪状や立方体状の器具(ペッサリー)を挿入し、下がってきた臓器を物理的に支える治療法です。

シリコンなどでできたリング状のものが一般的で、腟の中で臓器を押し戻すように支えることで、違和感や尿漏れなどの症状を和らげます。ペッサリー治療は体への負担が少なく重大な合併症がほとんどないことから、骨盤臓器脱の第一選択として試されることが多い治療法です。

特に「手術以外で治したい」「高齢で手術は避けたい」という場合や、「まだ妊娠出産の可能性があるので子宮を温存したい」といった場合に有効です。欧米では軽度から重度まであらゆる骨盤臓器脱患者にペッサリー使用が推奨されています。

ペッサリーには様々な形状・サイズがあり、患者さん一人ひとりの腟の大きさや脱出の程度に合わせて医師が適切なものを選択し装着します。

代表的なものとしてリング型ペッサリー(軽度~中等度の脱に用いる)やゲルホーン型ペッサリー(重度の脱に用いるスペースフィリング型)などがあります。装着は外来で短時間で行え、正しくフィッティングされたペッサリーであれば挿入中も強い違和感なく日常生活を送ることができます。

ペッサリーは長期間入れっぱなしにせず、医師の指示に従って定期的に取り外して洗浄・腟内のチェックを行う必要があります。定期管理をすることで、腟粘膜の圧迫による潰瘍や感染などのトラブルもほとんど防げます。

ペッサリー使用中によくみられる軽微な副作用として、おりものの増加、腟粘膜の荒れやびらん、少量の出血、違和感などがあります。

特に閉経後の女性では腟粘膜が萎縮して乾燥しがちなため、腟錠やクリームによる局所エストロゲン療法を併用して粘膜を保護すると、ペッサリーによる擦れや炎症を予防できます。ペッサリー療法は症状を抑える対症療法であり、残念ながら根治(臓器脱そのものの解消)には至りませんが、装着中は80~90%の患者で自覚症状が改善し満足度も高いとの報告があります。

適切なサイズ・種類のペッサリーを選び、医師の指導のもとケアを続ければ、安全に長期間にわたり使用できる有用な保存療法です。

その他の保存的アプローチ

骨盤底筋体操やペッサリー以外にも、症状の軽い骨盤臓器脱では生活習慣の工夫が大切です。具体的には体重管理(減量)や予防、重い物を持つ作業の調整などが挙げられます。肥満や慢性的な便秘、長時間の立ち仕事は腹圧を上昇させ骨盤臓器脱を悪化させる要因となるため、できる範囲で是正します。

また、閉経後で腟萎縮のある方には前述の腟局所エストロゲン療法(エストリールやエストロゲンの腟クリーム・錠剤)を併用することで、腟粘膜の血流と弾力性を改善し、保存療法の効果を高めることが期待されます。

以上のような保存的治療によって症状が十分コントロールでき、日常生活に支障がなければ、手術をせず経過をみていくことも可能です。一方で、こうした保存療法でも症状が改善しない場合や、器具・運動療法では根治が望めないほど臓器脱が進行している場合には、手術治療が検討されます。

手術治療と適応

保存的治療で症状のコントロールが難しい、あるいは患者さん自身が根本的な解決を希望する場合には手術による治療を行います。骨盤臓器脱の手術は、下がってしまった臓器を元の正常な位置に戻し、再び脱出しないよう支持組織を補強・再建することで症状を根本的に改善する治療法です。手術には多くの術式の選択肢があり、患者さんの脱出の程度(重症度)や症状の強さ、年齢、今後の妊娠の希望、全身状態、既往歴(以前の子宮摘出歴や手術歴)、生活スタイルなどを総合的に考慮して最適な方法を決定します。ここでは「手術適応の目安」と「主な手術法の種類」について説明します。

手術が適応となるケース

骨盤臓器脱は必ずしも全例で手術が必要なわけではありません。軽度で症状が乏しければ経過観察や保存療法で十分ですが、以下の場合には手術治療が選択されることが多くなります。

・脱出が高度で日常生活に支障がある場合

腟からの脱出が著明(POP-Q分類でステージⅢ~Ⅳなど)で、歩行や排尿・排便に支障を来したり、常時突出物の違和感や痛みがあるようなケースでは、QOL改善のため手術が勧められます。特に腟壁や子宮が腟口の外まで常時脱出しているような重症例では、保存療法での根本改善は難しく、手術適応となります。

・保存療法(ペッサリー等)が無効または困難な場合

ペッサリーを試みても脱出が支持しきれずすぐ落ちてしまう場合や、ペッサリー装着でかえって痛みや出血が強くなる場合、あるいは患者さんが器具の管理を負担に感じる場合なども、手術への切り替えを検討します。ペッサリー自体は有効でも「一生器具を入れ続けるのは煩わしい」「根治したい」という患者さんの希望が強い場合も同様です。

・若年~中年で今後の長期予後を考える場合

比較的若い年齢で臓器脱が生じたケースでは、この先の長い人生を考えると早めに手術で根本治療しておきたいと希望されることがあります。今後の妊娠を希望しない場合であれば、手術により再発リスクを低減し将来的な不安を解消する意義があります(一方、将来妊娠予定がある場合は手術しても再度の妊娠・出産で再発する可能性が高いため、基本的には手術は産終わりまで延期します)。

以上のように、「症状の程度(QOLへの影響)」と「患者さんの希望」が手術適応の大きな判断材料となります。医師と十分に相談し、日常生活に支障を来すレベルかどうか、保存的アプローチで許容できるか、といった点を考慮して治療方針が決定されます。

手術法の種類と最新の手術技術

骨盤臓器脱の手術には様々な術式がありますが、大きく分けると「再建手術」と「腟閉鎖手術」の2種類に分類できます。再建手術とは文字通り骨盤底を再建する手術で、臓器を元の位置に復位させ支持構造を修復・補強することで、腟の形態と機能を温存する方法です。一方、腟閉鎖手術は腟そのものを一部または全部縫い閉じてしまうことで、臓器が脱出する経路を塞ぎ込む方法です。以下で主な術式を紹介します。

従来の経腟再建術(自己組織修復術、NTR)

メスや補強材料を使わず、自分自身の組織(筋膜や靭帯)を縫い縮めたり移動させたりして補強する昔から行われてきた手術法です。

経腟的に行う骨盤臓器脱手術の中でも歴史が長く、手術手技や合併症に関する十分な蓄積があります。例えば膀胱瘤(膀胱の脱出)であれば前腟壁縫縮術(前腟壁形成術)、直腸瘤であれば後腟壁縫縮術(後腟壁形成術)といった具合に、脱出している部位の腟壁を切開してその下の支持組織(筋膜)を縫い寄せ、腟壁を引き締める手術が行われます。

子宮脱に対しては、一般的に腟式子宮全摘出術+腟断端固定術(子宮を経腟的に摘出し、残った腟の頂部を仙骨子宮靭帯や仙棘靭帯に縫い付けて吊り上げる方法)などが行われます。これにより腟の一番奥(腟円蓋)を支持し直し、膀胱瘤や直腸瘤を伴う場合には前後の腟壁縫縮も追加します。

自己組織のみで補強するため異物反応の心配はなく、基本的には体への負担も小さい低侵襲な手術ですが、再発(再脱出)率がやや高い点が課題です。報告にもよりますが、例えば経腟的な子宮摘出+靭帯固定術を行った場合、術後2年で約30%以上の患者に再び何らかの脱出が生じたとのデータもあります。

手術操作自体は比較的容易で高齢の方にも施行しやすいため、日本では現在も広く行われていますが、若年者や重度の脱には後述するメッシュ手術のほうが再発予防効果で勝るとされています。

メッシュを用いた再建術(人工補強材による手術)

メッシュ手術は、弱くなった支持組織を補う人工素材(合成樹脂製メッシュ)を挿入して臓器を支える手術法です。自分の組織だけで補強する従来法に比べて、構造的に強固な「人工の骨組み」を入れる分、脱再発率が低いことが利点です。

メッシュを用いる手術には大きく経腟的に行う方法(経腟メッシュ手術、 TVM)と腹部側から行う方法があります。代表的な術式が仙骨腟固定術で、骨盤臓器脱手術の中でも近年「ゴールドスタンダード」とされる方法です。

仙骨腟固定術では、腟の前後壁に細長いメッシュを当てがい、その一端を仙骨前面の靭帯に固定します。ちょうど、メッシュで腟をハンモックのように下から支え、それを仙骨(尾てい骨の付け根の骨)に繋ぎ留めるイメージです。

もともとは開腹で行われてきた手術ですが、現在では開腹せずに腹腔鏡下またはロボット支援下に行うのが一般的となっています。メッシュを用いて強力に腟の支持を再建できるため、再発率が低く長期成績に優れた術式です。

一方で、メッシュ特有の合併症として、まれに腟壁からメッシュの一部が露出してきたり感染・慢性疼痛の原因となることが報告されています。とくに長期のステロイド使用者や喫煙者では創傷治癒不良によりメッシュ露出などのリスクが高まるとされています。そのため海外では経腟メッシュ手術の安全性が問題視され、アメリカFDAは2019年に経腟メッシュ製品を市場から撤退させる勧告を出しました。

現在、欧米では経腟的アプローチでのメッシュ手術はほとんど行われなくなっています。しかしメッシュ自体が禁忌になったわけではなく、腹腔鏡やロボット手術による仙骨腟固定術では今もメッシュが使用されており、この分野の標準術式として広く受け入れられています。

日本においても、経腟メッシュ手術を行う際は学会の認定を受けた熟練医が十分なインフォームドコンセントのうえ施行し、術後の合併症は全国データベースで一元管理する体制が整えられています。

メッシュ使用の是非は症例によりますが、特に子宮や腟の支持構造が大きく損傷している重度の脱ではメッシュ手術がより確実といえるでしょう。

子宮を温存する手術

骨盤臓器脱の手術では、脱出の原因となっている子宮を摘出(子宮全摘)してしまう方法が古くから一般的でした。しかし近年は「子宮を可能な限り残したい」と希望する患者さんも増えており、子宮温存で行える手術法も発達してきています。

例えば前述の仙骨腟固定術では、本来なら子宮を摘出して腟断端を仙骨に固定しますが、子宮を残したまま子宮頸部をメッシュで仙骨に固定する術式(腹腔鏡下子宮頸部固定術)も報告されています。経腟メッシュ手術(TVM)でも、多くの場合は子宮を摘出せず腟からメッシュを挿入して膀胱や直腸を支えるため、結果的に子宮温存が可能です。

また、自己組織修復術の中にもマンチェスター手術(子宮頸部の一部を切除し支持靭帯に縫着する術式)や仙骨子宮靭帯固定術(子宮を残したまま仙骨子宮靭帯に子宮を縫い付ける)など、子宮を残す工夫をした術式が存在します。子宮温存手術の利点は、術後も月経機能(閉経前の場合)や妊孕性を温存できる可能性があること、そして心理的にも満足感が得られる点です。

一方、子宮を残すことで再発のリスクがやや高くなる(子宮そのものが再び下がる可能性が残る)とも報告されており、温存の是非は症例ごとに慎重な判断が必要です。医師と十分に相談し、「子宮を残すメリットとデメリット」について理解したうえで術式を選択することが重要です。

腟閉鎖術(コルポクロイシス)

腟閉鎖術は、骨盤臓器脱の手術の中でも最も確実に脱を防止できる方法です。

具体的には腟の前壁と後壁を互いに縫い合わせ、腟の腔(空洞)を狭めたり完全に閉じることで、臓器が下がってくる通り道自体を塞いでしまいます。子宮が残っている場合にはLe Fort手術(子宮を残して腟の一部を閉鎖)、既に子宮を摘出済みの場合には腟全体を閉じる全腟閉鎖術が行われます。

腟を閉鎖するため術後に性交渉ができなくなるという大きな制約がありますが、その分再発率は非常に低く、短時間で体への負担も少ない手術です。そのため、「高齢で性交渉の心配がなく、合併症のため長時間の手術に耐えられない」という患者さんには第一選択となりえます。実際、重篤な持病を抱える高齢患者の骨盤臓器脱には腟閉鎖術が適応となることが多く、短い手術時間で安全に施行されています。

また、腟部分閉鎖を行うLe Fort手術では子宮頸がん検診が困難になるため、事前に子宮に悪性所見がないことを確認しておく必要があります。

腟閉鎖術は根治性が高い反面、腟を閉じてしまうデメリットもあるため、患者さんの人生観や価値観を踏まえて選択されるべき術式です。

最新の低侵襲手術:腹腔鏡手術・ロボット手術の活用

近年、骨盤臓器脱の手術分野でも低侵襲(体に傷が小さい)手術の技術が進歩しています。代表的なのが腹腔鏡下手術およびロボット支援下手術の導入です。

腹腔鏡手術は、お腹に開けた5~10mm程度の小さな孔からカメラや手術器具を挿入し、モニター映像を見ながら内部で手術操作を行う方法です。開腹手術に比べ傷が格段に小さく痛みも軽減し、術後の回復が早いメリットがあります。骨盤臓器脱の仙骨腟固定術も、現在では多くの施設で腹腔鏡またはロボットによって行われ、患者さんの負担軽減に寄与しています。

ロボット支援手術は、腹腔鏡手術にロボット技術を組み合わせた最先端の手術方式です。医師がコンソール(操作台)でロボットアームを遠隔操作し、精密な手術を行います。ロボットのアームは人間の手関節より可動域が広く、手ぶれもないため、狭い骨盤内での縫合や複雑な操作を極めて繊細に行える利点があります。

骨盤臓器脱手術でも、このロボット手術を用いることで、より正確にメッシュ固定を行ったり、難易度の高い子宮温存手術を安全に実施できる可能性が広がっています。ロボット手術は保険適用の広がりとともに国内でも導入施設が増えつつあり、患者さんにとって今後ますます有益な選択肢となっていくでしょう。

まとめ

骨盤臓器脱は更年期以降の女性や経産婦によくみられる身近なトラブルですが、適切な治療によって症状の改善・克服が可能です。

保存的療法には骨盤底筋トレーニングやペッサリーといった安全で手軽な方法があり、多くのケースでまず試みられます。一方、生活に支障をきたすような重度の場合には、手術による根本治療が選択肢となります。手術法も従来の縫縮術からメッシュを用いた再建術、子宮温存術、腟閉鎖術まで多岐にわたり、患者さん一人ひとりの状態に合わせたオーダーメイドの治療が可能です。近年は腹腔鏡やロボット技術の発展により、体への負担が少ない先進的な手術も受けられるようになってきました。

骨盤臓器脱は放っておいても自然に治ることは少なく、むしろ進行すると日常生活が制限される恐れがあります。症状に気づいたら一人で悩まず、婦人科や泌尿器科の専門医に相談してください。

【参考文献】

- Carroll, Louise, et al. “Pelvic organ prolapse: The lived experience.” PLoS One 17, no. 11 (2022): e0276788journals.plos.org.

Smith, Fiona J., et al. “Lifetime risk of undergoing surgery for pelvic organ prolapse.” Obstetrics & Gynecology 116, no. 5 (2010): 1096-1100pubmed.ncbi.nlm.nih.gov. - Bø, Kari, et al. “International Urogynecology Consultation Chapter 3: Conservative treatment of patients with pelvic organ prolapse (pelvic floor muscle training).” International Urogynecology Journal 33 (2022): 2633–2667link.springer.comlink.springer.com.

- 骨盤臓器脱 基本情報サイト(日本女性骨盤底医学会監修)「保存的療法で用いられるペッサリーについて」(2023)pop-pr.org.

- Cleveland Clinic. “Pessary: Benefits, Placement, Types, Care & Effectiveness.” Cleveland Clinic Medical Library, accessed Sept 30, 025my.clevelandclinic.orgmy.clevelandclinic.org.

- 骨盤臓器脱 基本情報サイト(日本女性骨盤底医学会監修)「骨盤臓器脱に対する外科的療法」(2023)pop-pr.orgpop-pr.org.

- U.S. Food & Drug Administration (FDA). “Pelvic Organ Prolapse (POP).” FDA Medical Devices – Urogynecologic Surgical Mesh Implants, updated April 16, 2019fda.govfda.gov.

- 日本コクラン共同計画.「エストロゲン療法は閉経後女性の骨盤臓器脱の治療に役立つか?」Cochrane Reviews 日本語要約 (2023)cochrane.org.

- 骨盤臓器脱 周知チーム.「骨盤臓器脱の原因〜予防」骨盤臓器脱 基本情報サイト (2023)pop-pr.org.

- Haylen, B. T., et al. “An International Urogynecological Association (IUGA)/International Continence Society (ICS) Joint Report on the Terminology for Female Pelvic Organ Prolapse (POP).” International Urogynecology Journal 27, no. 2 (2016): 165-194. (定義およびPOP-Q分類の解説).