子宮頸がん検診で要検査!異形成について産婦人科医が解説

「子宮頸がんは自分には関係ない」「私は癌にはならない」

そう思っている女性が多いかもしれません。

しかし、日本では毎年1万人の女性が子宮頸がんを発症し、約3000人が亡くなっています。

そして、がんになる前の「異形成」であっても、女性の妊活や生活に大きな影響がでるのが、子宮頸がんなのです。

子宮頸がんを予防する方法として、HPVワクチン(*)と子宮頸がん検診が勧められています。

「HPVワクチンを打たなくても、子宮頸がん検診を受ければ良い」という声も聞かれます。

しかし、がん検診はがんになる前の「子宮頸部異形成」を早期発見するためにおこなうもので、異形成になることを予防することはできません。

実際に産婦人科では「異形成」と診断される女性がたくさんいます。

今回は、子宮頸部異形成と診断されたとき、どう対応すればよいのか、どのような治療が必要なのかを明します。

*HPV:ヒトパピローマウイルス

________________________________________

ASC-USとなったAさんの場合

「え?子宮頸がん検診で陽性?」

Aさんは27歳で、子宮頸がん検診で要検査(ASC-US)となり産婦人科へ受診しました。

この場合、まずHPVに感染しているかどうかを調べる検査をすることが多いです。

1~2週間後にHPV検査の結果がでます。

1.HPV検査が陰性の場合

→ ヒトパピローマウイルス検査が陰性の場合、今の異形成が進行するリスクは低いと考えられます。そのため、自然に様子をみて1年後にがん検診を受ける形になります。

2.HPV検査が陽性の場合

→ ヒトパピローマウイルスが陽性の場合、異形成が進行するリスクが高いです。

コルポスコピーと生検が勧められます。

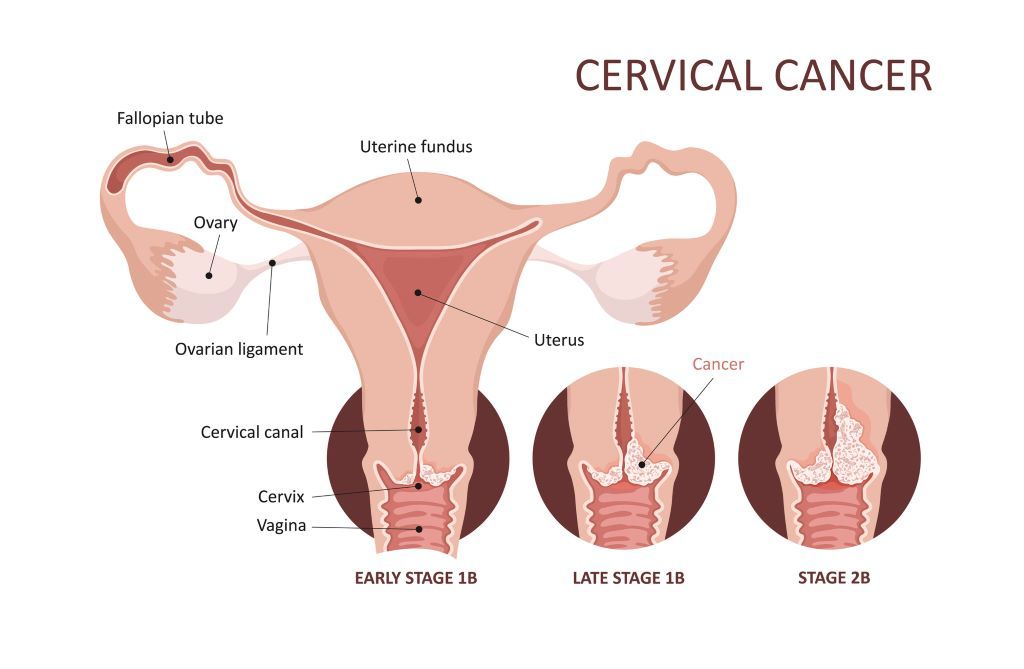

子宮頸部異形成とは?

子宮頸がん検診は、HPV感染による異常細胞(子宮頸部異形成)を早く発見するためにおこなっています。異形成とは、子宮の入口の細胞の形が変化することを指します。

子宮頸部異形成には、軽度(CIN1)、中等度(CIN2)、高度(CIN3)の種類があります。

異形成が軽度であれば、しばらく様子を見ることになります。

異形成が高度(CIN3)になると、治療が必要となります。

| 子宮頸がん 検査結果 | 意味 | 想定される 子宮頸部の状態 | 対応 |

|---|---|---|---|

| NILM | 異常な細胞なし | 正常 | 2年後に定期検診 |

| ASC-US | 軽度の異常細胞 | CIN1-2の可能性 | HPV検査 コルポスコピー 生検 |

| ASC-H | 高度な異常細胞 | CIN2-3の可能性 | コルポスコピー 生検 |

| LSIL | 軽度異形成の疑い | CIN1(軽度) | コルポスコピー 生検 |

| HSIL | 高度異形成の疑い | CIN2(中等度) CIN3 (高度) | コルポスコピー 生検 円錐切除術 |

| SCC | 扁平上皮がん | 子宮頸がんの可能性 | コルポスコピー 生検 円錐切除術 |

| AGC,AIS | 腺がんの可能性 | 子宮頸部腺がんの可能性 | コルポスコピー 生検 円錐切除術 |

コルポスコピーと生検とは

コルポスコピーとは顕微鏡で子宮の入り口を拡大して詳しく観察する検査です。

どちらも子宮頸がん検診で「要検査」になった場合に、外来で内診台の上でおこないます。

生検とは、穴あけパンチのような器具を使って、子宮の入口の細胞を1~3個切り取る検査です。切り取った細胞をくわしく調べて、がん細胞がないかを調べます。

コルポスコピーや生検の検査は5~10分ほどで終わりますが、切り取るときに痛みを感じたり、数日間出血が続くことが多いです。

~~~Aさんのその後~~~

Aさんは、HPV検査で陽性となり、コルポスコピーと生検を受けました。

結果、CIN2(中等度異形成)の診断となりました。

CIN2の場合、3~6ヶ月後に再度子宮頸がんの検査を受ける必要があります。

このような場合、次の検診まで不安を抱えて過ごす女性も少なくありません。

HSILとなったBさんの場合

「そんな、、、妊活はあきらめないといけないの?」

Bさんは30歳で、妊活前の子宮頸がん検診でHSILが発見されました。

HSILの場合、コルポスコピーと生検が必要です。Bさんは、すぐに産婦人科を受診しコルポスコピーと生検をうけましたが、

結果はCIN3(高度異形成)でした。

CIN3の場合、このまま様子をみていると子宮頸がんに進行してしまうリスクがあります。

そのため、レーザー治療やLEEP(ループ式電気切除術)、円錐切除術などの追加の治療が必要です。

LEEPや円錐切除術を受ける場合、しばらく妊活を中断する必要があります。

治療が終われば妊活は再開できますが、病気が進行していた場合は、妊活を中断する必要もでてくるのです。

このように、異形成は決して無視できるものではありません。

高度異形成(CIN3)と診断されたときの治療法

高度異形成の治療法にはいくつかの方法があります。「レーザー蒸散法」「LEEP法」や「円錐切除術」といった治療です。これらは、子宮の入口の異常な細胞を取り除くための処置や手術で、子宮頸がんになる前に異形成の細胞を取ることを目的としています。

「レーザー蒸散法」「LEEP法」は日帰りで受けられる一方で、病理検査ができなかったり、再発リスクが高い可能性が報告されています。

円錐切除術は、異形成の部分をしっかり切り取ることができますが、入院が必要になるうえに、将来妊娠したときの流産・早産のリスクが高くなります。

がん検診で早期発見できても、女性に大きな負担がかかるのが子宮頸部異形成なのです。

HPVワクチンは、HPVの感染を予防することで子宮頸がんだけでなく、異形成になるリスクも下げられるワクチンです。そのため、子宮頸がんの予防としては、がん検診だけでなく、HPVワクチンの接種が勧められています。

がん検診とHPVワクチンの両方が大切な理由

子宮頸がん検診は、子宮頸がんを予防するために不可欠な検査です。

検診を受けることで、異常を早期に発見し、必要な治療を行うことができます。

しかし、検診で異形成を早期発見した場合も、コルポスコピーや生検などの追加の検査や定期的な通院が必要になり、女性に大きな負担がかかります。

HPVワクチンを接種することで、子宮頸がんと異形成になるリスクを下げることができます。

子宮頸がんの予防には、がん検診とHPVワクチンの両方が大切なのです。

【参考資料】

・日本産科婦人科学会 子宮頸がんについて

・動画:子宮頸部異形成の診断と治療 日本婦人科腫瘍学会

・動画:HPVワクチンについて 日本婦人科腫瘍学会

・日本産科婦人科学会 診療ガイドライン 婦人科編2023