婦人科がん治療後の性的健康と妊孕性 – サバイバーシップに向けて

はじめに

近年、子宮体がん(子宮内膜がん)・子宮頸がん・卵巣がんといった婦人科がんの治療成績が向上し、治療と並行して治療後の生活の質(QOL)に目を向けることがますます重要になっています。特に「性的な健康(性機能)」と「妊孕性(妊娠する力)」は、がんの患者さんにとって重要な関心事です。がんの治療後も、「パートナーとの親密な関係を取り戻せるだろうか」「将来子どもを持てるのだろうか」という不安が残ることは少なくありません。本記事では、婦人科がん治療後に生じうる性的機能の変化や妊孕性への影響、それらへの対応策について、筆者の臨床経験も交えながら分かりやすく解説します。

婦人科がん治療後の性的機能への影響

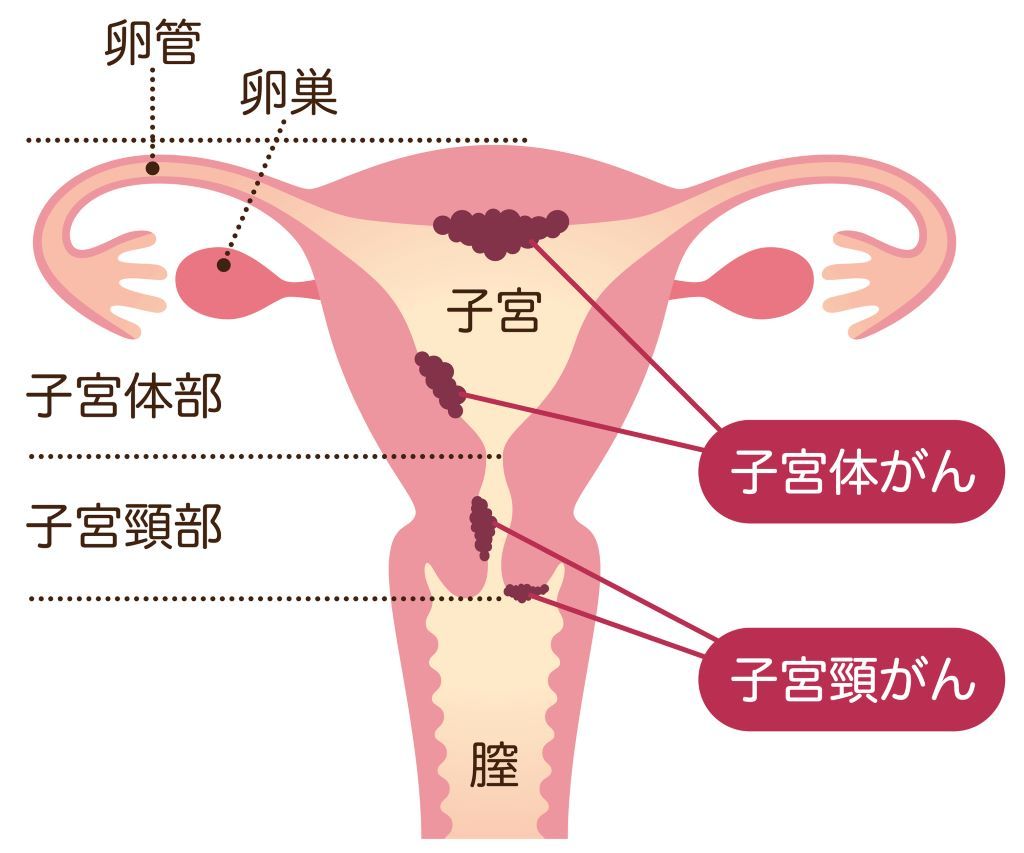

婦人科がんの治療(手術・放射線・化学療法)は、患者さんの性的健康にさまざまな影響を及ぼすことがあります。ある研究では、婦人科がん患者の約90%が何らかの性的機能の問題を抱えており、これは一般女性における約40%という割合と比べても非常に高率でした。手術で卵巣を摘出した場合、体内のホルモン環境が大きく変化し、閉経のような症状(ほてり、不眠、性欲低下など)とともに腟の乾燥が起こりやすくなります。また、放射線治療は骨盤内の粘膜が傷つき、腟の萎縮・狭窄や性交時の痛み(性交痛)につながることがあります。

婦人科がんサバイバーが抱える性的な悩みは多岐にわたります。たとえば、「性交時の痛みや腟の変化」「治療前より性的頻度が減った」といった身体的な不調に加え、「性行為そのものに不安を感じる」といった心理的な不安、さらに対人関係の変化まで報告されています。このように身体的・心理的・社会的側面が複雑に絡み合う問題に対処するには、患者さん本人とパートナー、そして医療者との十分な対話と理解が欠かせません。

しかし現実には、性的な話題は診察で中々相談しづらい状況もあることが報告されています。医療者側も積極的に、患者さんの側から相談のきっかけを作ることが重要です。

性機能のケアとリハビリテーション

治療後の性機能低下に対しては様々な対策やリハビリ法が用意されています。以下にケアの方法を挙げます。

・潤滑剤や保湿剤の活用: 腟の乾燥や萎縮には、腟錠タイプの女性ホルモン(エストロゲン)製剤を局所に使用して潤いを補う方法もあります。そのほ腟専用の保湿クリームもあります。

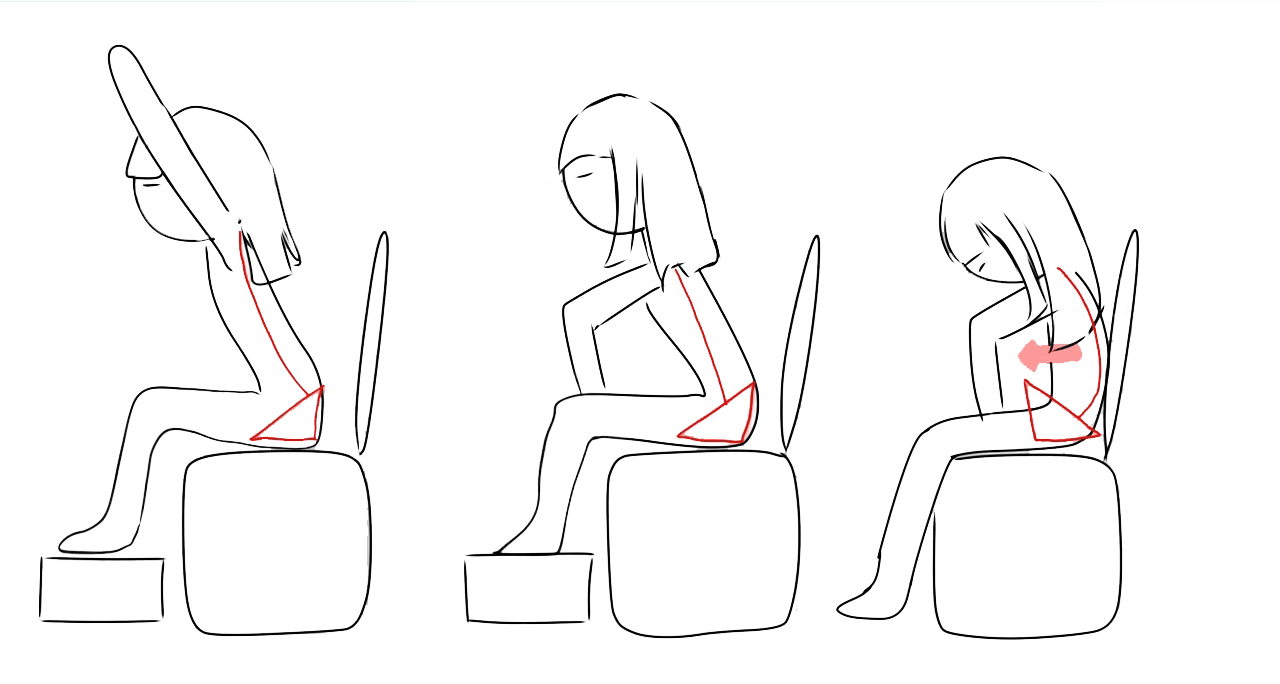

・骨盤底筋トレーニング・理学療法: 尿漏れや骨盤内手術後の痛みに対しては、理学療法士による骨盤底筋のリハビリが奏功する場合があります。骨盤底の筋肉のトレーニングで、性交痛の軽減につながる可能性が報告されています。

・心理的サポートとカウンセリング: 性的な問題に対する不安や落ち込みが強い場合、臨床心理士などによるカウンセリングを受けることができます。実際、認知行動療法(CBT)は婦人科がん経験者の性欲低下や興奮障害、オーガズム困難の改善に有用であったと報告されています。カップルカウンセリングを行うこともできます。

以上のように、比較的簡便なセルフケアから専門的な治療まで選択肢は多岐にわたります。筆者も日々の診療で、患者さんにホルモン補充療法や滑剤の使い方の説明、必要に応じて理学療法の専門部署に紹介するなどしています。「こうした性的な不調は決して特殊なケースではなく、多くの人が経験し得ることであり、遠慮なく相談していい」ことを知っていただくことが重要であると考えます。

若年患者における妊孕性とその温存

一方、「将来子どもを持つ力(妊孕性)を失うかもしれない」という不安も、若い婦人科がん患者さんにとって大きな問題です。近年は晩婚化に伴い妊娠年齢が上昇し、20~30代で婦人科がんを経験する方も珍しくなくなっています。実際、米国では婦人科がん全体の約20%が40歳未満で発症し、子宮頸がんでは約43%が45歳以下で診断されるとのデータがあります。筆者の経験でも、20代後半~30代で子宮頸がんや卵巣がんを罹患した患者さんが複数おられました。治療方針を検討する際に「将来子どもを産む夢を諦めたくない」と切実に訴える方もおり、診断時点で既に二重の辛さを抱える状況です。標準治療ではがんに対する治療が最優先であるため、命の確保を優先に子宮や卵巣を摘出することがあります。放射線・抗がん剤の影響で卵巣機能が失われたりするため、治療によって妊娠が不可能になるケースは多々あります。実際、子どもを望んでいた患者さんにとって、生殖能力の喪失ががんそのもの以上に大きな悲嘆となり得ることも報告されています。

こうした背景の中「妊孕性温存療法」(fertility preservation)があります。患者さんが若く妊娠希望がある場合、可能な範囲で将来の妊娠の可能性を残しつつ治療する選択肢を模索する取り組みです。具体的には病状が初期でリスクが低い一部症例に限りますが、以下のような方法で妊孕性を温存できるケースがあります。

・子宮頸がん(ごく早期): 腫瘍が小さく、特定の組織型でリンパ節転移などがない早期子宮頸がんの場合、子宮を残して頸部だけを切除する広汎子宮頸部摘出術(トラケレクトミー)が選択肢となります。通常は子宮ごと摘出(子宮全摘)しますが、この術式では子宮を温存するため、術後に妊娠・出産が可能です。ただし適応となるのは腫瘍径2cm以下等の条件を満たす場合に限られ、妊娠しても流産・早産のリスクが高いため慎重な経過観察と周産期管理が必要です。。

・卵巣がん(早期): 一方、片側の卵巣だけに限局したステージI期の卵巣がん(特に境界悪性腫瘍や若年に多い胚細胞腫瘍・性索間質性腫瘍)では、患側の卵巣と卵管のみ摘出し、もう一方の卵巣と子宮を残す手術が行われます。標準治療に比べて再発リスクはありますが、多くの症例で妊娠・出産が可能です。実際、片側の卵巣を残せた患者さんの多くが、治療後に自然妊娠あるいは生殖補助医療(体外受精など)により出産されています。

・子宮体がん(早期): 子宮内膜にとどまる初期の子宮体がん(分化型で浸潤の浅いタイプ)では、すぐに子宮全摘をせず高用量の黄体ホルモン療法(プロゲスチン療法)で一定期間がんの縮小を図る方法があります。ホルモン投与によって病変が消失・後退すれば、その間に妊娠を試み、出産後に改めて根治手術(子宮全摘など)を行うという治療法法です。ただし再発リスクがあり、治療中は定期的な子宮内膜検査による慎重な経過観察が欠かせません。

これらの妊孕性温存治療は誰にでも可能というわけではなく、適応を見極める高度な判断と設備の整った専門医療機関での対応が必要です。なお、手術による温存が難しい場合でも、治療開始前に卵子や受精卵を採取して凍結保存しておく選択肢があります。抗がん剤治療で卵巣機能が低下・消失するリスクが高い場合には、主治医と相談の上、専門施設での採卵・凍結(いわゆるIVFの一時保留)を検討します。

サバイバーシップケアの重要性とおわりに

以上のように、婦人科がんサバイバーにとって性的な健康と妊孕性はQOLに直結する大切な要素です。医療現場ではまず命を救うことが最優先されますが、その先の人生にも目を向ける視点が求められます。筆者も日々の診療で、「治療が終わって体は元気になったけれど、子宮摘出後の喪失感」や「子どもを持ちたい」という切実な声に耳を傾けてきました。そうした声に応えることも、私たち医療者の大切な役割だと痛感しています。

幸い現在、侵襲性を減らす手術手技(例:子宮頸がんの神経温存手術や低侵襲手術)や、副作用の少ない放射線・薬物療法の開発が進んでいます。それに伴い、治療後に残る後遺症を減らし、患者さんの機能温存を図る取り組みも進んでいます。また、治療チームに生殖医療の専門医やセクシュアリティ相談のスタッフが加わるマルチディシプリナリー(学際的)な支援体制も整いつつあります。例えば、婦人科腫瘍の専門医が治療計画を立てる際、事前に生殖医療科医師と連携して卵子凍結の段取りを決めたり、治療後にホルモン補充療法を行うか否かを内分泌科医と検討したりするケースも増えてきました。海外では「オンコフェティリティ(Oncofertility)」という分野が発展し、がん治療と生殖医療をつなぐ研究・支援が進んでいます。日本においても今後こうした領域の充実が望まれます。

患者さんへのメッセージ: ご自身の望みや不安をご遠慮なくぜひご相談ください。性の悩みや将来の妊娠について、抱え込む必要はありません。パートナーがいる方は、ぜひパートナーとも率直に気持ちを共有してみてください。そして医療者側も患者さんの声に耳を傾け、一人ひとりに合った情報提供やケアを心がけることが重要と考えます。

最後になりますが、患者さんと医療者が二人三脚で挑戦を続けることで、がんサバイバーの方へ本記事の内容が、その一助になれば幸いです。

【参考文献】

[1] Huffman LB, Hartenbach EM, Carter J, et al. Maintaining sexual health throughout gynecologic cancer survivorship: A comprehensive review and clinical guide. Gynecol Oncol. 2016;140(2):359–368. doi: 10.1016/j.ygyno.2015.11.010

[2] Carter J, Goldfrank DJ, Schover LR. Simple strategies for vaginal health promotion in cancer survivors. J Sex Med. 2011;8(2):549–559. doi: 10.1111/j.1743-6109.2010.02033.x

[3] Lindau ST, Gavrilova N, Anderson D. Sexual morbidity in very long‑term survivors of vaginal and cervical cancer: a comparison to national norms. Gynecol Oncol. 2007;106(2):413‑418. doi: 10.1016/j.ygyno.2007.05.017

[4] Chitoran E, Rotaru V, Mitroiu M, et al. Navigating fertility preservation options in gynecological cancers: a comprehensive review. Cancers (Basel). 2024;16(12):2214. doi: 10.3390/cancers16122214

[5] Bentivegna E, Maulard A, Pautier P, et al. Fertility results and pregnancy outcomes after conservative treatment of cervical cancer: a systematic review. Fertil Steril. 2016;106(5):1195–1211.e5. doi: 10.1016/j.fertnstert.2016.06.032

[6] Gallos ID, Yap J, Rajkhowa M, et al. Regression, relapse, and live birth rates with fertility-sparing therapy for endometrial cancer and atypical complex hyperplasia: a meta-analysis. Am J Obstet Gynecol. 2012;207(4):266.e1–266.e12. doi: 10.1016/j.ajog.2012.08.011

[7] Laganà AS, La Rosa VL, Rapisarda AMC, et al. Psychological impact of fertility preservation techniques in women with gynaecological cancer. ecancermedicalscience. 2017;11:ed62. doi: 10.3332/ecancer.2017.ed62