出生前診断のメリットとは?受けるべきか迷うあなたへ

妊娠がわかったとき、「赤ちゃんの健康状態を知りたい」「でも、出生前検査を受けるべきかどうか迷う…」と感じる方も多いのではないでしょうか。出生前診断は、赤ちゃんの先天的な状態を調べるための検査ですが、その背景にはさまざまな不安や葛藤があるかもしれません。

この記事では、出生前検査の基礎知識からメリット・リスク、費用の目安まで、できるだけやさしく解説します。大切な赤ちゃんのことだからこそ、正しく理解してお母さん自身の最善の選択につなげていただければと思います。

なお、「出生前診断」という言葉は、世間一般では出生前検査と同じような意味で用いられていますが、本記事では、確定診断である出生前診断ではなく、スクリーニングを含む「出生前検査」という表記に統一してご説明します。

出生前診断とは?どんな検査?目的・受けられる時期・費用をやさしく解説

出生前検査の目的|どんなことがわかるの?

出生前検査とは、妊娠中に赤ちゃんの染色体異常や先天性疾患のリスクを調べる検査の総称です。特に代表的な例として、ダウン症候群(21トリソミー)や18トリソミーなどの染色体異常を調べる血液検査「NIPT」や、胎児超音波検査などが挙げられます。検査を受ける目的は大きく以下の3つです。

1. 先天疾患や身体の形成に異常がないかのリスク把握

早い段階で赤ちゃんの先天性疾患を知ることで、医学的にも、気持ち的にも準備をすることができます。異常や病気の可能性がわかった場合には、出産準備だけでなく、うまれた後の育児環境を整えたり、専門医や医療機関を探せます。

また、出産後の治療や予後について説明を受けたり、相談したり、出生前検査によって得られる情報をもとに、前もって「産後のかかりつけ」をつくっておくことは、とても意味があるものです。このような、妊娠期・出産・産後のお母さんと赤ちゃんの健康管理やサポートの包括的なケアのことを「ペリネイタルビジット」といい、医療分野において大切にされています。

2. 病気の種類によっては、産むかどうか決める

病気によっては、残念ながら出生後の生存が非常に難しいものがあります。日本の法律では、胎児の疾患を理由にした中絶は認められていませんが、実際は様々な理由で中絶が行われています。

3. おなかの中で治療できる病気も

多くはありませんが、お母さんのおなかの中で、生まれる前に治療できる病気もあります。事前に赤ちゃんの状態を知っておくことで、出生後の赤ちゃんのために、今からできる処置を検討できるようになるのです。

注意点として、血液検査で性別をはじめとした色々なことがわかる!と色々な検査項目をセット販売して宣伝している無認可の施設もみられますが、血液検査でわかることには限界があります。無認可施設の問題点については、こちらの記事でも詳しく解説していますのでぜひ参考にしてください。

出生前検査の種類と特徴

出生前検査には、「スクリーニング検査」と「確定診断」の2つの大きなカテゴリーがあります。スクリーニング検査はあくまでも「可能性をみる」検査であり、確定診断を行うためには侵襲的(からだに針を刺すなど)な検査が必要になります。厳密にいうと、「診断」は確定診断のことを意味するので、以後、「出生前検査」として表現します。

基本的には、NIPTや精密超音波検査などのスクリーニング検査を受け、異常が疑われた際には、確定診断として、羊水検査や絨毛検査にすすむ、といったイメージです。

妊娠初期精密超音波検査|通常の健診エコーよりも詳しい胎児超音波検査

妊婦健診で行うエコーとの違い

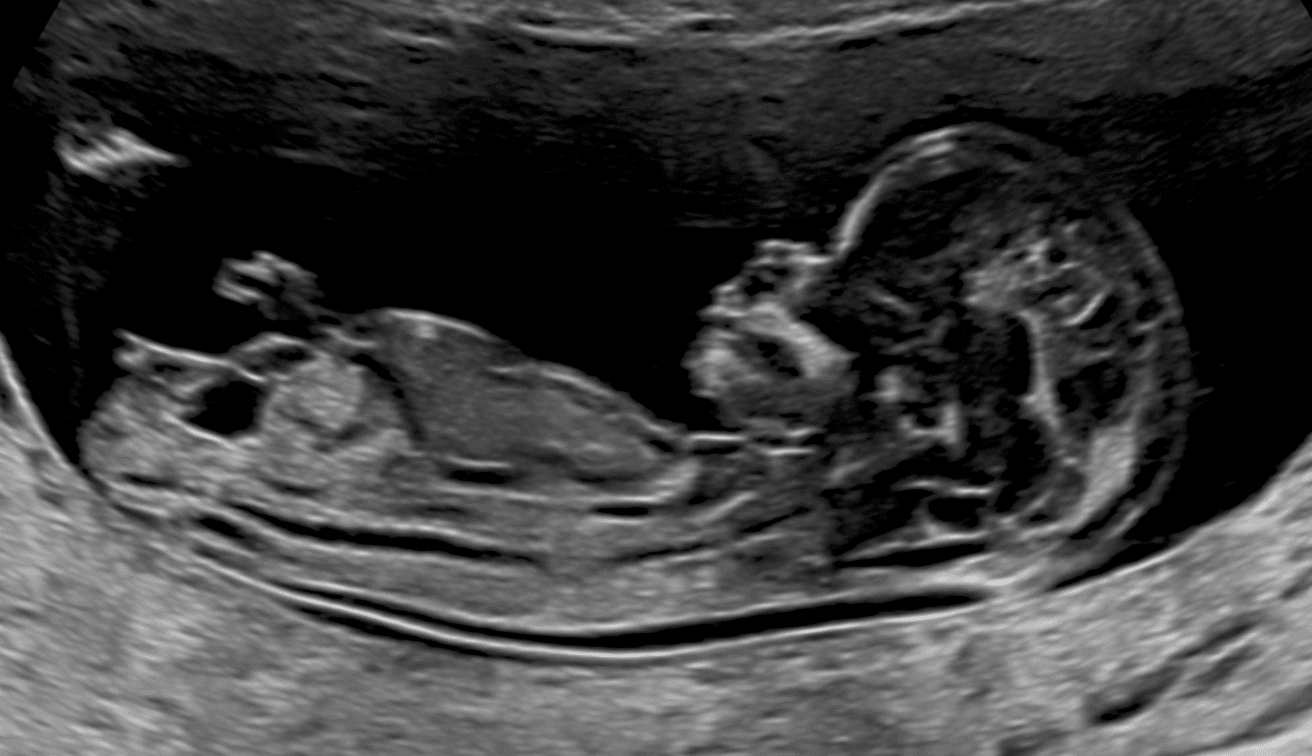

赤ちゃんのエコーを詳しく行う検査です。通常の妊婦健診で行う検査は、赤ちゃんではなくお母さんの健康状態を確認すること、赤ちゃんについては足の長さなど、いくつかの項目を計測して経過をチェックすることが目的です。

一方の胎児精密超音波検査は、赤ちゃんを患者として詳しくみることが目的です。頭部から足先まで、内臓や骨格、手足、顔のパーツなど、赤ちゃんの体のつくりを専門の医師がもっと細かく確認していくものになります。

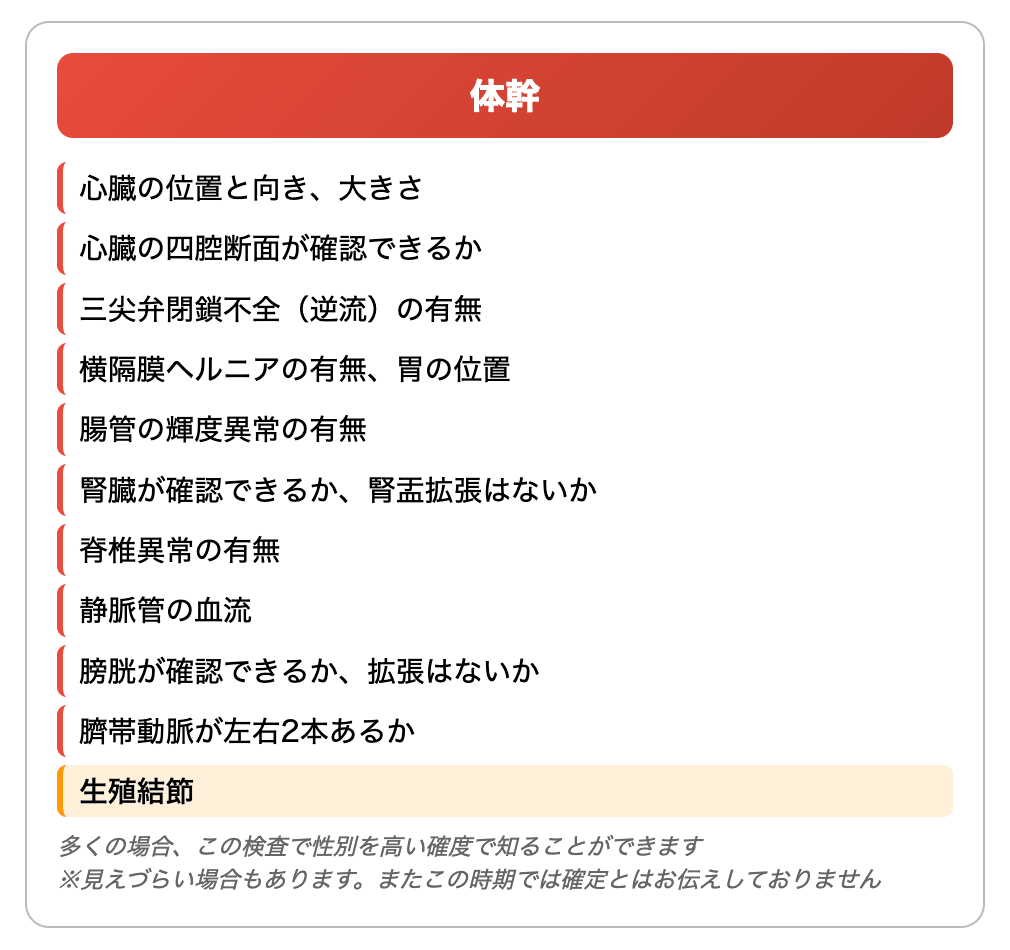

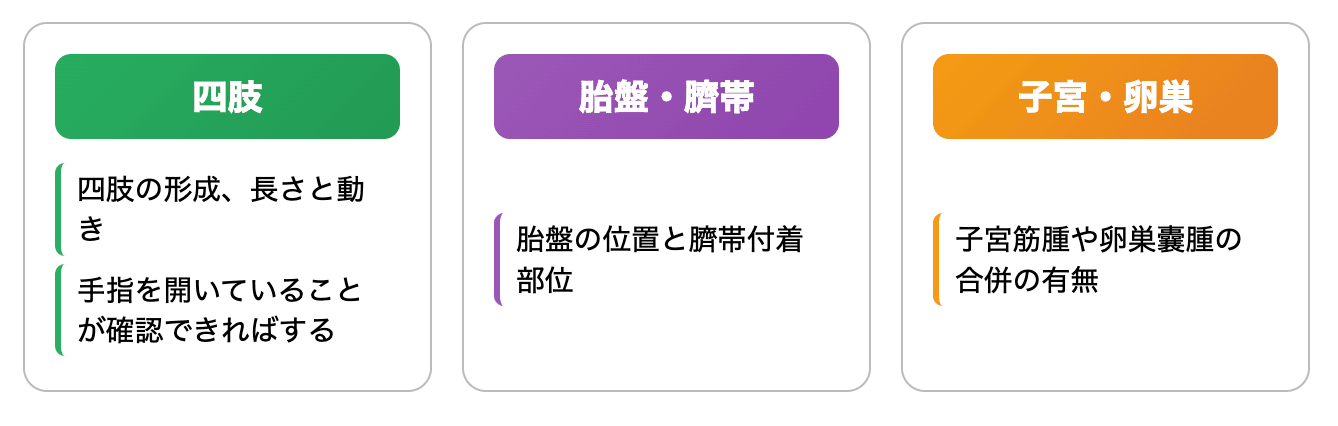

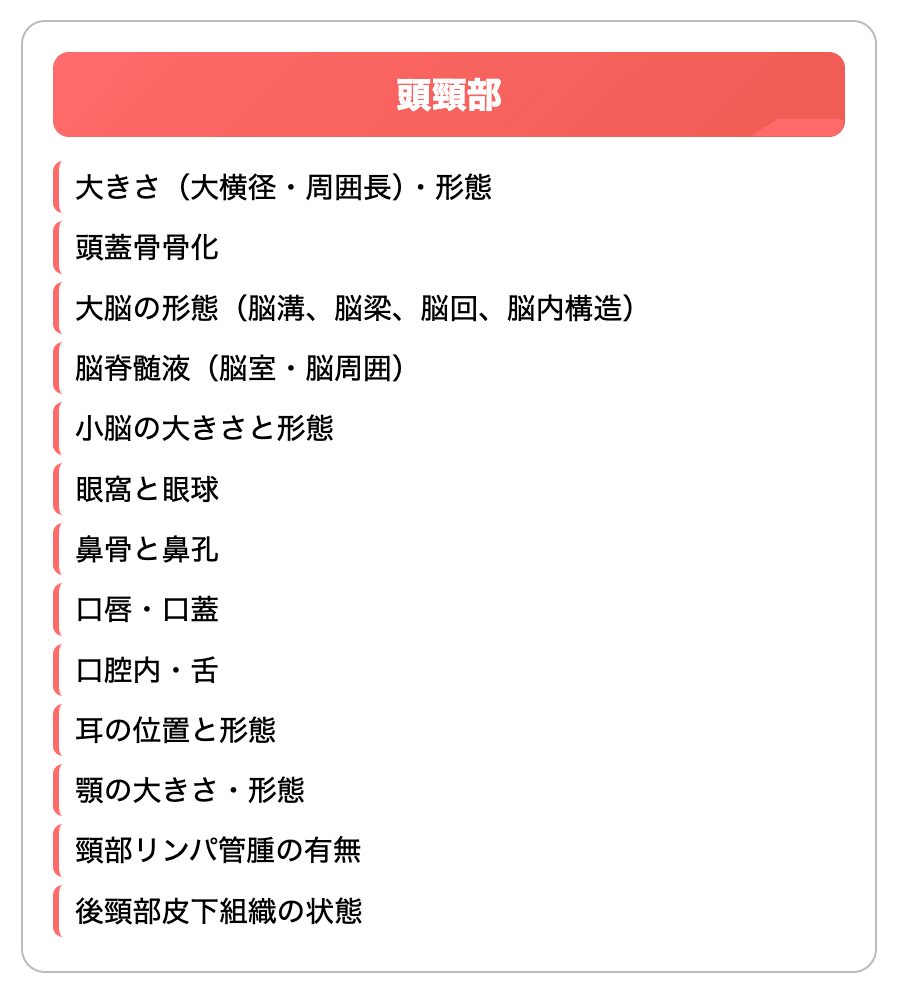

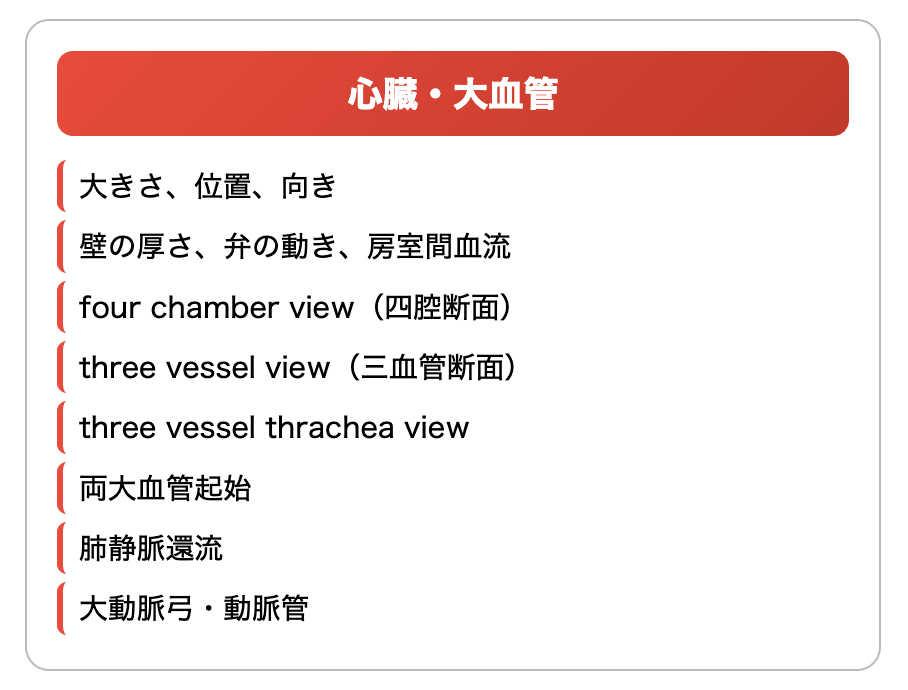

何をチェックするの?

12〜13週頃が赤ちゃんの異常がある場合の特徴がわかりやすい時期にあたります。この頃は、赤ちゃんが人間の形ができてきて、心臓や脳、手足、その他内臓などの臓器ができあがる時期に当たるため、これらの形成がうまくできているかを確認します。また、「超音波マーカー」といって、染色体異常の兆候がないかどうかをチェックする項目をいくつか調べます。NT(Nuchal Translucencyの略で、首の後ろのスペースのこと)、三尖弁逆流(心臓にある弁の一つ)、鼻骨の有無、静脈管の波形、心拍数などがこれにあたります。このマーカーがあるからといって、異常や病気を意味する訳ではありません。

初期精密超音波検査のチェック項目

よく聞く「NT」ってなに?

NT(Nuchal Translucency)は赤ちゃんの首の後ろに見える黒いスペースのことです。日本語では後頸部透亮像と呼ばれ、透き通っている部分という意味になります。これはリンパが溜まっているスペースで、妊娠初期の赤ちゃん全員に観察されます。「むくみ」という言葉が使われることが多いですが、実は適切ではありません。胎児には皆このスペースがあり、厚みの程度によっては問題になることがあるということです。妊婦健診で指摘されても、ショックを受けすぎなくても大丈夫ですので、精密超音波検査を受けましょう。詳しい医師に相談することが大事です。

NTについては、こちらのページに詳しい解説があります。

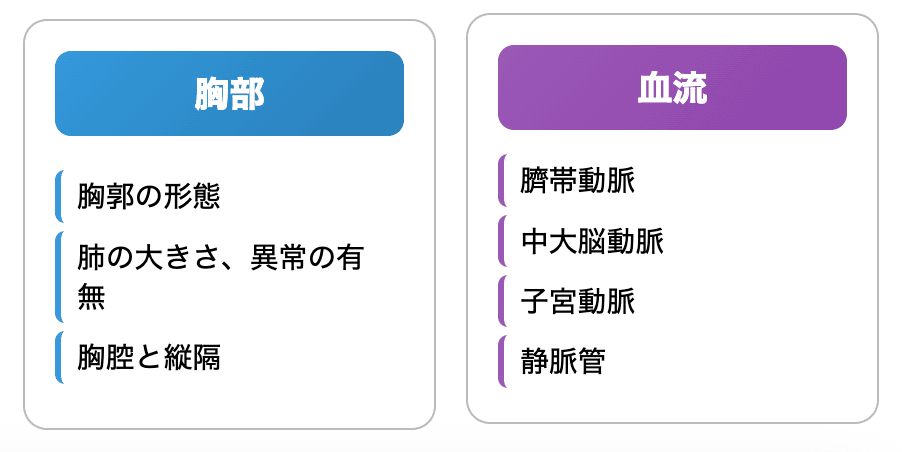

中期・後期精密超音波検査|赤ちゃんが大きくなってからの胎児超音波検査

中期・後期の精密超音波検査は、超音波検査で赤ちゃんを患者として詳しくみるという点では、初期精密超音波検査と同じですが、中期精密超音波検査は19週前後、後期精密超音波検査は28週前後に行います。妊娠中期(19週以降)に入ると、赤ちゃんの体が大きくなり、全身はもうエコーでは見えなくなりますが、得られる情報量が格段に多くなります。体の一つひとつや臓器を細かくチェックし、閉じるべき場所がきちんと閉じているか、骨がしっかり作られているかなどを確認していきます。

中期・後期精密超音波検査のチェック項目

NIPT(非侵襲性出生前検査)とは|高精度・低リスクな血液検査

●検査方法:妊婦さんの血液を採取し、その中に含まれる胎児由来のDNA断片を調べる検査です。

●特徴:母体にほとんど負担がなく、精度が高いとされています。13トリソミー、18トリソミー、21トリソミー(ダウン症)の検出率は約99%と報告されています。ただしあくまでスクリーニング検査であり、「確定診断」ではありません。

●受けられる時期:クリニックによりますが、妊娠9〜10週頃から検査可能です。

羊水検査とは|確定診断が可能だがお腹に針を刺す検査

●検査方法:お腹に細い針を刺して羊水を採取し、染色体や遺伝子を直接調べる検査です。

●特徴:染色体異常の有無を高い精度で確定診断できます。

●受けられる時期:妊娠15週頃~18週頃が一般的です。

●リスク:検査にともなう流産リスクがわずかにあります(一般に0.3%程度とされています)。

絨毛(じゅうもう)検査とは|妊娠早期に行える確定検査

●検査方法:絨毛とは、胎盤を形成する赤ちゃん側の組織のことで、子宮内の絨毛組織を採取し、細胞を調べます。

●特徴:妊娠初期(11~13週頃)で行えるため、羊水検査よりも早期に結果が得られます。

●リスク:羊水検査と同様、赤ちゃんの近くにある組織をとる検査なので、流産などの合併症リスクがわずかにありますが、検査を行う医療機関による丁寧な説明と慎重な手技が重要です。

出生前検査の費用はどのくらい?

一般的に、出生前検査は自費(保険適用外)扱いとなります。2025年6月現在では、自治体等による助成金等もありません。相場の目安としては以下のとおりです。

●NIPT:数万~20万円ほど。認証施設では、12〜15万円ほどのところが多いです。

●羊水検査:約15万~20万円ほど。

●絨毛検査:約15万~20万円ほど。

●胎児精密超音波検査:内容によって異なります。簡易チェックのみで2万円程度で行う施設もあれば、詳しく検査する場合、約4万〜5万円ほどかかる施設もあります。

一見とても安く検査ができるようにホームページで謳っている医療機関もありますが、初診料やカウンセリング料、血液検査前のエコー検査の料金を、採血とは別で設定している場合もあります。最終的に総額がいくらになるか事前に確認しておきましょう。

出生前検査のメリットとは?|安心して出産に臨むための5つの利点

① 赤ちゃんの健康状態を早期に知ることができる

出生前検査の最大のメリットは、赤ちゃんの健康状態に関する情報を早く得られることです。もし異常の可能性が示唆された場合、分娩予定の病院や専門医と連携し、出産前から治療や産後の準備を行うことができます。先天性疾患によっては、産後すぐに治療が必要な場合もありますので、早めに診断をつけることで適切な対応がしやすくなります。

② 妊娠・出産を受け入れる準備ができる

異常の有無やリスクを事前に知ることで、夫婦や家族で話し合い、これからの生活を具体的にイメージしやすくなります。まったくわからない状態で出産を迎える不安と比べると、「情報を持っている」という安心感があります。

③ 医療機関の選択や環境整備につながる

結果によっては、分娩先の変更などの準備が必要になります。ハイリスク妊娠に対応できる総合病院やNICU(新生児集中治療室)が整備された病院への切り替えなど、出産する場所をあらかじめ検討できます。また、赤ちゃんの状態に合わせた分娩体制を整えている病院があるかどうかを調べることで、産後の育児や手術の必要に応じて備えられます。

④ 赤ちゃんの治療を検討できる

出生前検査でわかる病気の中には、多くはありませんがお母さんのお腹の中で治療できるものもあります。そのような病気がわかった場合、治療に備えて医療機関探しや準備をしたり、さまざまな選択肢を検討することができます。

⑤ きょうだいや家族への説明の準備にもつながる

すでに上のお子さんがいる場合、もし赤ちゃんに特別な医療的ケアが必要となったときにどう説明するか、家族としてどんな協力が必要かなど、考える時間を持てることも大きなメリットです。

出生前検査のデメリットとリスクとは?|後悔しないために知っておきたいこと

① 偽陽性・偽陰性など検査そのものの限界

スクリーニング検査であるNIPTには、偽陽性(実際は陽性でないのに検査結果が陽性と出る)や偽陰性(実際は陽性なのに陰性と出る)の可能性があります。この点の理解が不足すると、NIPTで陽性が出たからといって確定診断をせずに中絶を選択してしまうといった、不適切な事例も存在します。また、確定検査である羊水検査や絨毛検査も、稀ではありますが検査エラーや判定が難しいケースがゼロではありません。

超音波検査においても、赤ちゃんの異常の特徴は胎児の位置や見え方によって変わることや、胎児期にはそもそも分かりにくい病気もあることなどから、病気の検出率は100%ではありません。検査結果が「絶対的なもの」ではないことを理解する必要があります。

② 検査による身体的・精神的な負担

身体的負担

羊水検査や絨毛検査など、針を刺して検体を採取する検査では流産のリスクがわずかに増加します。

精神的負担

もし陽性や異常が出た場合、その結果を受け止める心構えや、今後の決断に大きな悩みを抱えることになるかもしれません。検査を受ける前から、家族やパートナーとの情報共有、価値観のすり合わせなどをしておくことが大事です。

③ 費用負担や地域格差の課題

出生前検査は自費診療となり、高度な専門知識や技能が必要になるので、費用負担が高額になることが多いです。また、現状、NIPTを実施している認定施設は全国一律にあるわけではなく、地域によっては検査を受けられる病院が限られていることも課題です。必要な検査を受けるために、専門病院までの交通費、場合によっては宿泊を伴う場合など、お住まいの地域によっては移動による経済的な負担が大きくなるケースもあります。

④ 倫理的・社会的な課題

「出生前検査を受け、結果によって妊娠の継続を考えることを思うと、命を選別しているように感じてしまう」という声もあります。これは、出生前検査が「中絶をするために行うもの」という前提に立った偏見によるもので、出生前検査自体にネガティブなイメージが先行してしまった背景には、このような意見があります。

「どんな子が生まれても育てるつもりだから、出生前検査を受ける必要はない」というのもまた少し違うと考えます。

出生前検査の目的は、決して赤ちゃんを選別するためにあるのではありません。異常がないかどうかを調べ、異常があった場合には、出産後の赤ちゃんの健康と、安全な分娩の準備のために行うものです。

crumii編集部としてお伝えしたいのは、確かに、胎児の命を「命」として捉えると、倫理的な問題があることも否定はしませんが、あくまで子供を産み、出産後に育てるのは、妊娠している女性自身であるということ。

パートナーや周囲の協力があるにせよ、命懸けの分娩にのぞみ、その後生まれた赤ちゃんの育児を続けていくのですから、お腹の赤ちゃんについて「知りたい」と思うことは、自然なことです。赤ちゃんの情報を知ることは妊婦さんにとって当然の権利で、他の人がとやかく言うことではありません。

出生前検査を受けるか受けないか、その結果をもって、どのように選択するかは、「女性の自己決定」として、すべての女性自身にあるべきものと考えています。

出生前検査を受けるべきか?迷った時に考えたい3つの視点

① 自分とパートナーの価値観をできるだけすり合わせる

出生前検査を受けるかどうかは、最終的にご自身とパートナーの意思に基づくものです。万が一、検査で何らかの異常が見つかった場合、その後の生活や出産の方針をどう考えるか、想定していた就業スタイルや家族のサポートをどのようにするかなど、あらかじめ話し合っておくことが大切です。

② 遺伝カウンセラーや医療者に相談する

出生前検査について、ひとりで悩む必要はありません。遺伝カウンセラーがいる医療機関で相談すれば、検査の詳細やリスク、結果への向き合い方など、専門家の視点からアドバイスを受けられます。

③ 実際に検査を「受けた人・受けなかった人」の声を知る

周囲の体験談を聞いてみることも一つの方法かと思います。ネットやSNS上の情報や友人・知人の話には個人差がありますが、「結果を知ってよかった」「知らなくて後悔はなかった」など、それぞれの生の声から学べることもあるでしょう。ただし、他人の経験はあくまで参考として、受ける妊婦さんご自身の状況や価値観と照らし合わせて最終的には判断することが大切です。

crumiiでも経験された方々のインタビュー記事を掲載しているので、よろしければこちらも合わせてお読みください。

出生前検査に関するよくある疑問Q&A

いつ受ければいいの?妊娠何週まで?

●NIPTは妊娠9〜10週頃から可能で、14~15週頃までに受けるのが一般的ですが、期限自体はありません。

●羊水検査は妊娠16~18週頃。

●絨毛検査は妊娠11~13週頃に行われます。

●胎児精密超音波検査は妊娠初期の場合12~13週頃、中期の場合19〜21週頃に行われます。これらの時期は胎児の特徴をとらえやすい時期にあたりますが、これらの週数を過ぎても受けることは可能ですので、遺伝カウンセラーと相談して決めましょう。9〜10週頃にNIPTを先に行っていた場合、エコーをしてくれる施設であれば、赤ちゃんの見え方に応じて、医師が良さそうなタイミングを教えてくれると思います。

出生前検査は、検査ごとに受けられる時期が異なるため、産科医や遺伝カウンセラーとよく相談してスケジュールを立てましょう。

検査は夫婦で一緒に受けるべき?

いいえ、その必要はありません。出生前検査は、妊婦さん一人で受けることができます。クリニックによってはパートナーの同席や同意を必須としているところもありますが、基本的には、妊婦さんと赤ちゃんのことですから、パートナーの意見や価値観にかかわらず、出生前検査を受けることは可能です。

もちろん、検査前後のカウンセリングに同席ことはできますし、お互いに理解した上で夫婦でしっかり意見交換するきっかけにしたり、結果についての相談をすることはとても大事です。

誰に相談すればいいの?

まずは主治医に相談してみましょう。近郊で出生前検査を行っている医師を紹介してもらえる可能性があります。さらに詳細な情報が必要であれば、遺伝カウンセリングを行っている医療機関を紹介してもらっても良いでしょう。

まとめ|出生前検査のメリットとリスクを理解し、自分にとって最良の選択を

「知ること」は不安ではなく、力になる

出生前検査は、赤ちゃんの健康状態を早期に把握することで、分娩や産後に備えて必要なサポートや準備を進めやすくする一方、検査結果によるショックや経済的負担など課題も存在します。しかし「知ること」は必ずしも不安を増やすだけではなく、適切な支援を得るための手がかりにもなることを、理解しておきましょう。

納得できる判断のために、情報と対話を大切に

出生前検査を受けるかどうかは、あなたとパートナーの人生や価値観、生活の状況によって変わります。専門の医師や遺伝カウンセラーの力を借りて、後悔のない選択ができるように情報を集め、対話を重ねてみてください。

その情報源のひとつとして、crumiiが力になれると嬉しいです。

妊娠期は体調や気持ちの変化が大きい時期です。決して一人で抱え込まず、遠慮なく「相談する勇気」をもって行動してみることで、納得感をもって出産や育児に向き合えるはずです。あなたの大切な赤ちゃんと、これからのご家族の未来を見据えて、最善の道を選んでいけるよう願っています。

【参考文献・関連情報】

出生前検査認証制度等運営委員会 公式HP

認定遺伝カウンセラー協会 公式HP

出生前診断と選択的中絶のケア メディカ出版,2021