crumii編集長・宋美玄のニュースピックアップ #07

出産費用の無償化は素晴らしいが、保険適用はやめた方がいい理由

出産費用の「無償化」には賛成だが…保険適用=無料ではない

厚生労働省が2026年度から分娩費用を原則無償化する方針を固めたというニュースが報じられました。

26年度にも出産無償化、厚労省が方針固める…3割の自己負担なくすか一時金の増額など想定(読売新聞オンライン)

報道によれば、政府は2023年に出産育児一時金を42万円から50万円に増額したものの、それでも費用が足りないケースがあることを踏まえ、「原則」無償化する方針を固めたとのことです。具体的には、お産を保険適用したうえで、妊婦に自己負担の3割を求めない案や、一時金のさらなる増額などが想定されていると報じられています。

私は出産費用の「無償化」には賛成です。少子化が進む中、急激な物価高騰などにより経済的に余裕のない人が増えています。そうした状況において、産みたい人が産める社会をつくることは、SRHR(性と生殖に関する健康と権利)の観点からも非常に重要だと思います。

ですが、保険適用には大きな懸念があります。

保険適用を「魔法」のようにとらえている人もいるようですが、保険医療には原則として3割の自己負担が発生します。また、食事や個室代といったアメニティ部分には保険が適用されません。つまり、保険適用=無料ではないという理解がまず必要です。

今回報道された無償化として上がっている仕組みは、出産を保険診療としたうえで、自己負担の3割を別の助成などでカバーすることで「原則無償化」を実現しようというものです。

これまでも出産育児一時金は何度も増額されてきましたが、それにあわせて分娩費用も値上がりしてきました。そのため、実際に出産する人からは落胆の声もあり、政治家やメディアからは「便乗値上げ」と批判されてきた経緯があります。そのため、今回は「産院が勝手に値上げできないように」保険適用にして国が分娩費用を統制し、さらに3割負担分も別の助成で肩代わりする形で無償化を実現しようとしているようです。

地方の「産む場所」か消滅する可能性も

無償化のメリットは、文字どおり、もし本当に費用がかからなくなるのであれば、分娩費用を心配せずに出産できることにあります。しかし、同時にいくつものデメリットも想定されます。

まず、保険適用されない部分は無償化の対象外ではないかという懸念です。たとえば個室代、食事代、そして無痛分娩も保険診療として認められなければそのまま自己負担になることになります。

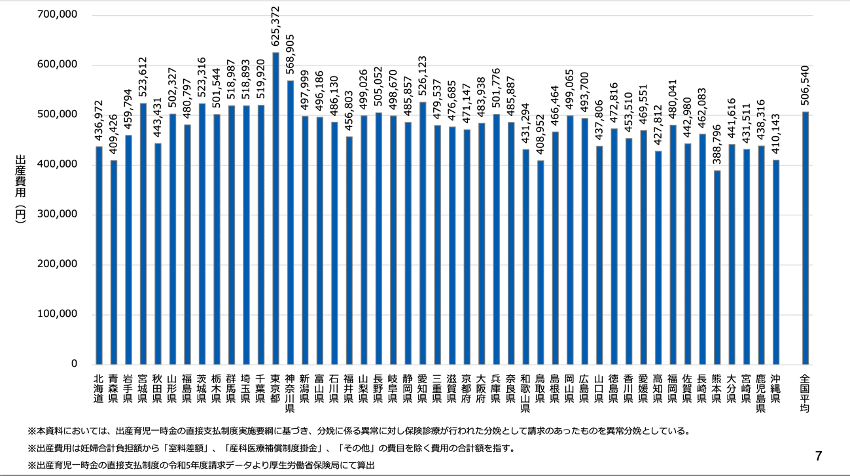

また、もともと分娩費用が特別に高いのは主に東京だけで、他の地域では一時金でお釣りがくるところもありました。無償化になれば、お釣りが出ることはなくなります。

第5回妊娠・出産・産後における妊産婦等の支援策等に関する検討会資料より

さらに、東京で分娩費が高いのは、一部の非常に高額な施設の存在によるものです。そうした施設の費用が高いのは、個室代などのアメニティが大きな要因ですので、仮に保険適用となっても、その部分には助成は届かないことになります。そうなると、無償じゃなかったという不満の声が出るでしょう。

医療機関の経営、ひいては周産期医療体制の維持という観点からも、保険適用には大きなデメリットがあります。保険診療になると、診療報酬は全国一律になります。つまり、地域ごとの経費差(地価や人件費など)は考慮されず、2年ごとの改定しかありません。すでに多くの診療科でこの硬直的な仕組みに苦しんでいる現場があります。

しかも、分娩においては、加えて特殊な事情があります。現在は急激に少子化が進行しており、第二次ベビーブーム世代の出産期もすでに終わりつつあります。生殖年齢人口はこれからますます減少するため、出生数は確実に減っていきます。分娩での収入は「出産数 × 単価」で成り立っていますが、物価高騰に対応するには本来なら値上げが必要です。ところが保険診療となれば自由な価格設定はできず、結果として赤字がかさみ、分娩の取り扱いをやめざるを得ない施設が増えることが予想されます。

このような状況では、本来なら集約化や「バースセンター化」などの方向性で安全性を確保しつつ、医療提供体制を維持していくべきだと思います。ですが、今のままでは計画的な集約化ではなく、各施設が「自然淘汰」で倒れていくことになりかねません。分娩を扱う施設がなくなれば、地方は「産む場所」が消滅し、そのまま地域の存続自体が危ぶまれます。

保険適用→コスト削減が最重要課題となり、諸外国のような「最低限のお産」に近づいていくかも

保険点数が高めに設定される可能性もあるのではという意見もありますが、現時点で表に出ている資料や、内部から聞こえてくる情報を総合すると、おそらく5万点(50万円)前後という予想ラインから大きく外れることはなさそうです。現在は、良し悪しは別として、豪華な個室や祝い膳など、希望者にはプラスアルファのサービスも提供されていますが、保険適用となればコスト削減が最重要課題となり、それらのサービスは削られていくでしょう。

医療機関では、病床のうち個室代を算定できるのは最大でも半数までと決まっており、実際には大部屋しか選べなくなったり、産後すぐに退院を求められたりして、諸外国のような「最低限のお産」に近づいていくかもしれません。

日本産婦人科医会もすでに懸念を示していますし、SNSを見ても、分娩を扱う産科医で保険適用に賛成している方はほとんど見受けられません(私のクリニックでは分娩を扱っていないため、直接の利害はありません)。

私は、これまで何度もSNSで「無償化には賛成、でも保険適用はやめたほうがいい」と訴えてきましたが、もし来年度から急に制度が変更されることになれば、現場はかなりの混乱に陥ると危惧しています。

こうして私が発信しているのは、制度変更に伴って地域の分娩施設がなくなったり、医療体制が薄くなって安全性が損なわれ、不幸な事故が起きてしまう未来をどうしても想像してしまうからです。現在日本が誇りを持って言える「世界一安全なお産ができる国」は、多くの医療従事者の献身的な労働によって支えられています。それは決して「当たり前」ではありません。

良くない未来が現実のものとなった時、政治家やマスメディア、そして世論が医療機関や現場の医師を責める構図は目に見えています。私個人は制度改革を前にして無力かもしれませんが、そのときに「こうなると警告していた人がいた」と思い出してもらうために、こうして言葉を残しています。(もちろん杞憂に終わるならそれが一番素晴らしいことです)

この文章が、多くの方にとって、広い視点で制度の是非を考えるきっかけになれば幸いです。

【参考文献】

https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001282557.pdf

【宋美玄のニュースピックアップ バックナンバー】

#06「出産・子育て応援交付金」制度スタート、流産・中絶でも対象に。crumii編集長として、現場の医師としての評価は?