#4 「てんのうじちひろウィメンズクリニック」様リクエスト

未婚シングルマザーの妊娠出産・子育て…安心して子どもとの新生活を迎えるためにできること【クラウドファンディング・リクエスト記事】

2025年3月10日、クラウドファンディングが無事終了いたしました。おかげさまで、667名の方々から12,384,000円のご支援をいただき、「目標達成」という形で終了することができました。

こちらのコラムは、記事掲載リクエスト・コースでいただいたご希望に基づき、執筆されたものです。

支援者の皆様からは、医療にかかわる話題だけでなく、幅広く女性の健康とSRHR(すべての人が性と生殖に関する健康を享受し、からだの自己決定権を持ち、自分自身の意思で選択できる権利)にかかわるテーマをリクエストいただきました。

今回のテーマは「てんのうじちひろウィメンズクリニック」様からリクエストいただきました「未婚女性が安心して出産育児ができる各自治体の取り組み」です。

さまざまな理由で、シングルのまま妊娠し、出産する女性もいます。妊娠や出産、子育てはとても幸せなことでもありますが、同時に命がけで大変なこと。そこで、未婚のシングルマザーが安心して妊娠、出産、子育てをするために必要な情報をまとめました。

今、「未婚の母」が増えています

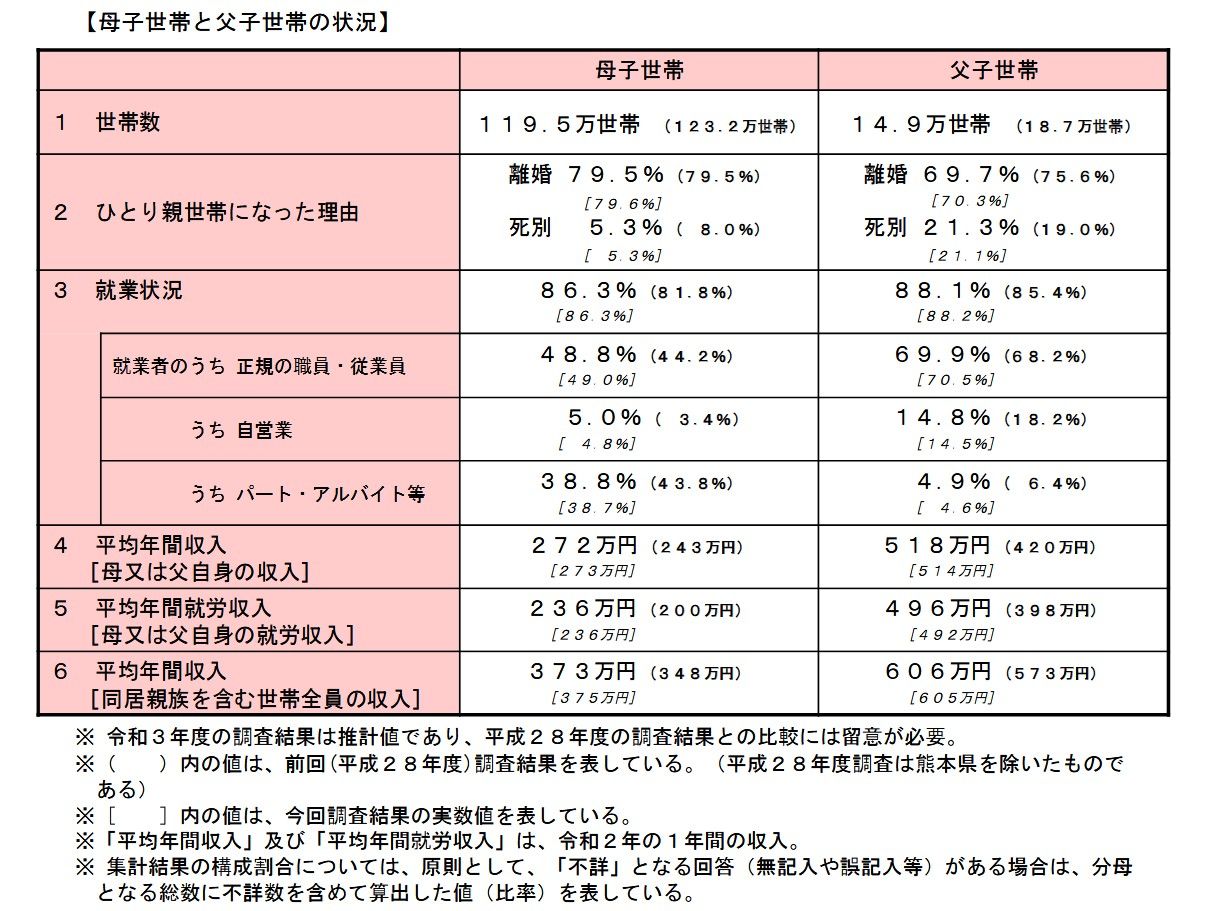

近年、未婚の母になる人が増えています。こども家庭庁の「令和3(2021)年度 全国ひとり親世帯等調査結果」によると、父子世帯が14.9万世帯なのに対して、母子世帯は119.5万世帯。そのうち未婚のシングルマザーは、約13万人弱。割合でいうと、1993年には4.7%でしたが、2021年には10.8%ーーつまり2倍以上に増加していることになります。

未婚の母が増えた背景としては、結婚に関する価値観の変化が挙げられます。昔は適齢期になれば誰でも「必ず結婚すべき」「結婚したら子どもを持つべき」という価値観が普通で、当人が望むと望まないに関係なく、20代のうちに周囲の働きかけもあって結婚・出産することが普通でした。でも、今はそうではありません。

「結婚も出産もしたい」「結婚はしたくないけど、子どもは産みたい」「結婚も出産もしたくない」などと多様になっています。女性の社会進出が進み、選択肢が増えたということでもあるでしょう。

もちろん、必ずしも母親が自ら選択した「選択的シングルマザー」とは限りません。妊娠が発覚したときに、母である女性は出産したいと思ったのに、父である男性が責任を放棄して逃げてしまったり、結婚したりパートナーになることを望まない場合などもあるはずです。

いずれにしても新たな命が生まれるのは喜ばしいことですが、当然ながら心配も多いもの。ましてシングルでの妊娠・出産には、より不安なこともあるでしょう。妊娠中は経過が順調でも何が起こるかわかりませんし、上の図表からもわかりますが、ひとり親世帯(特に母子世帯)は経済的に厳しくなりがちな傾向があります。

可能であれば、事前に身近な友人や知人、親や親族などに協力を頼んだり、自治体やNPOなどに相談したり支援策を確認したりしておくといいと思います。

早めの相談&生活設計が大切です

さて、妊娠に気づいたら、どんなことをしたらいいでしょうか。まずは、必ず産婦人科を受診してください。妊娠に異常がないかどうか、母子ともに健康状態に問題がないかどうかを予め確認しておくことは、命を守るために何より大切だからです。

この時点で、お金がない、頼れる人がいない、不安なことがある場合は、お住まいの自治体の保健センターに相談しましょう。経済的に困っている女性のための助成(「入院助産制度」)を利用できる場合もありますし、必要な支援につなげてくれるはずです。

最初はスマホで「自治体名 妊娠相談」で検索し、相談ダイヤルに電話をするという手もあります。また、NPOなどに相談するという方法も。例えば、東京都福祉局は、ひとり親家庭を支援する民間団体を紹介しています(「民間団体のご紹介」)。

妊娠・出産、そして子育てには必ずお金がかかります。ですから、この段階で産後の生活が大丈夫かどうかを考えておくことは大切です。例えば、妊娠中に無職になったり、常に収入が不安定だったり低かったり、いざというときのための貯蓄がないのであれば、生活保護を受けたり、公営アパートや母子寮などに入居することも選択肢になるかもしれません。

同時に、生物学的な父親に認知や養育費を望むかどうかも考えましょう。基本的には、子どもには自らのルーツを知る権利があり、また養育費をもらう権利があります。迷っている場合は、こども家庭庁委託事業「養育費・親子交流相談支援センター」に相談してみてください。必要に応じて、弁護士に相談するという方法もあります。

その後、産婦人科でおなかの赤ちゃんの心拍が確認できるようになると、医師から母子手帳をもらうよう言われるので(何も言われない場合は、いつ頃もらえばいいか聞きましょう)、自治体の保健センターに届けを出します。この際、母子手帳をもらうと同時に、未婚の母になることを伝え、受けられる支援などを聞きましょう。

どの自治体でも、ほとんどは「ネウボラ」「妊婦支援」などの名称で助産師や保健師による面接や相談を行っています。令和7年4月からは「妊婦のための支援給付」もできました。妊娠しているとわかった(心拍が確認された)時点で自治体の相談窓口で面談を受けると5万円が給付され、さらに出産予定日の8週間前以降に面談を受けると妊娠している子どもの人数×5万円が給付されます。(詳しくはこちらの記事をご参照ください)

そのほか、各自治体で独自の取り組みとして、妊婦さんを支援するための育児グッズや商品券、助成金をだしていることもあるので聞いてみましょう。

なお、出産一時金は全国一律で50万円です。帝王切開の場合は、健康保険が適用になりますが、通常分娩での出産は自費扱いとなり、大体40〜50万円が必要です。自治体によっては独自の支援金を出していることもあるので、事前に確認しておくといいでしょう。

そのほか、いざというときの備えも大切です。自治体の負担で産後すぐに受けられる家事支援サービス、自治体が運営していて格安で家事支援が受けられるシルバー人材センターやファミリーサポートセンターなどがあるかどうかと利用方法を確認しておくことをおすすめします。

また産後すぐの体調不良など、何かあったときのために、自治体が乳幼児を預けることのできるショートステイやトワイライトステイ(夜間一時保育)を設けているかどうかも確認しておくといいと思います。

出産後は、給付金や支援制度に申請を

子どもが生まれたら、14日以内に出生届を出す必要があります。その後、さまざまな給付金や支援制度を受けるための手続きをしましょう。自ら手続きをしないともらえないものもあるので、しっかり確認してください。よくわからない場合は、自治体の窓口で相談すればわかりやすく教えてもらえるはずです。

まずは、ひとり親世帯でもそうでなくても、親になったら受けられる支援から。

<多くの子育て世帯が対象となるもの>

・出産育児一時金

前述した通り、出産した時点で日本の公的医療保険に加入していて、妊娠4カ月以上で出産すれば、全国一律で50万円を受け取れます。医療機関への直接支払制度もあります。なお、帝王切開だった場合は、加入している民間保険から保険金が出る場合もありますから、確認してみてください。

出産手当金(勤務先の健康保険加入者のみ)

出産日(出産が予定日より後になった場合は、出産予定日)以前42日(多胎妊娠は98日)から、出産日の翌日以降56日の範囲で、会社を休み給与のなかった期間を対象として、給与の3分の2程度が支給されます。

・育児休業給付金(勤務先の雇用保険加入者のみ)

出産後に育児休暇を取得した場合は、雇用保険から給与の67%程度(育休開始から半年後以降は50%)が支給されます。この給付金には税金がかからず、健康保険料や厚生年金も免除です。

・児童手当

高校修了前(18歳になった日以降の最初の3月31日まで)の児童を扶養している場合、3歳未満は月1万5000円、3歳以上高校生年代までの児童は月1万円、第3子以降にあたる児童は多子加算で月3万円が支給されます。

次は、ひとり親家庭が対象となる支援制度をご紹介します。未婚、離婚、死別などの理由を問わず、ひとり親であれば対象です。

<ひとり親家庭が対象となるもの>

・児童扶養手当

ひとり親、または父または母に障害があったりなどの場合に支給されます(所得制限あり)。手当の全部支給に該当する場合は、月に4万6690円(第2子以降の加算1万1030円)、一部支給の場合は1万1010円〜(第2子以降の加算は5520円〜)です。

・ひとり親控除

合計所得金額が500万円以下の場合、35万円が所得控除されます。年末調整や確定申告で忘れずに申告しましょう。

このほか自治体によって、児童扶養手当を受けている家庭に対して、さまざまな支援を行っています。例えば、住宅手当の支給、医療費の助成、住民税の控除(所得制限あり)、水道・下水道料金の一部免除、JR定期券の割引、粗大ごみ処理手数料の免除など。こども家庭庁のサイト「シングルマザー・シングルファザーの暮らし応援サイト あなたの支え」もチェックしてみてください。

なお、ひとり親家庭のための就労支援、低金利や無利子で貸付を行う福祉基金もあります。何か気になることがあれば、ひとりで悩まず、ぜひ自治体に問い合わせてみましょう。

※この情報は2025年8月1日のものです。常に変更・更新される可能性がありますので、詳しくは、お住まいの自治体へお問い合わせください。

大西まお

編集者、ライター。出版社にて雑誌・PR誌・書籍の編集をしたのち、独立。現在は、WEB記事のライティングおよび編集、書籍の編集をしている。主な編集担当書は、宋美玄著『産婦人科医ママの妊娠・出産パーフェクトBOOK』、森戸やすみ著『小児科医ママの「育児の不安」解決BOOK』、名取宏著『「ニセ医学」に騙されないために』など。特に子育て、教育、医療、エッセイなどの分野に関心がある。