妊婦健診完全ガイド【後編】|健診の内容・費用まとめ

妊婦健診といっても、毎回どんなことを確認しているのか、費用はどのくらいかかるのか、実際に通い始めると気になるポイントはたくさんあります。

後編では、健診で先生がみている具体的なチェック項目をお母さん、赤ちゃんに分けて解説します。

さらに、健診にかかる費用や補助制度の使い方、医療費控除までカバー。里帰り出産や双子妊娠など、スケジュール調整が必要なケースについても押さえておきましょう。

前編でお伝えした「健診の時期と流れ」を踏まえて、後編ではより実践的な知識を身につけ、安心してマタニティライフを過ごせる準備を整えていきましょう。

妊婦健診って何をみてるの?妊婦健診でのチェック項目とは?

妊婦健診では、お母さんと赤ちゃんが健康であることを確かめるために、毎回いくつかの項目を確認します。案内されるがままに受診している方も少なくないと思いますが、具体的にどんなことをチェックしているのかについてまとめました。

お母さんのチェック項目

お母さんの体調変化や合併症の兆候がないか等をチェックしています。具体的な項目は以下の通りです。

体重

体重が急激に増えると、妊娠高血圧症候群や妊娠糖尿病などの合併症リスクが高まります。緩やかに増えているか、増えすぎていないかを見ています。

血圧

妊娠中はホルモンや血流の変化で血圧が上がりやすく、妊娠高血圧症候群のサインになるため、毎回確認しています。

尿検査

尿に蛋白や糖が出ていないかを調べます。尿蛋白は妊娠高血圧症候群、尿糖は妊娠糖尿病の早期発見につながります。

体調のチェック(問診)

医師や助産師が、妊婦さんの体調を直接聞きます。風邪をひいていたり、花粉症などのアレルギー症状があったりした場合は、妊婦さんでも飲める薬を処方してもらったり、市販薬のアドバイスももらえます。気になることがあれば相談しましょう。

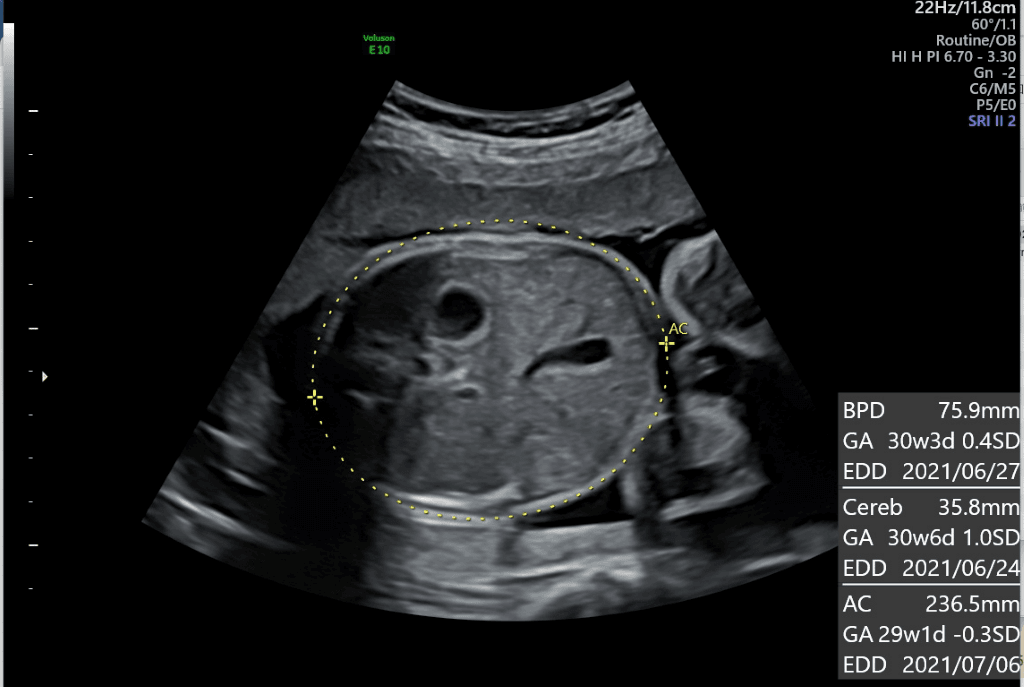

赤ちゃんのチェック項目(超音波検査)

赤ちゃんの超音波検査では、赤ちゃんの体のいくつかの項目を測定することで、赤ちゃんの現在の推定体重や羊水量などを割り出します。

心拍の確認

赤ちゃんの心臓が動いて、元気に生きているかを確認します。

赤ちゃんの体のサイズ

赤ちゃんが十分に栄養を取って成長しているか、骨が順調に成長しているかをチェックします。AC(赤ちゃんのお腹まわりの長さ)、FL(赤ちゃんの太ももの骨の長さ)、BPD(赤ちゃんの頭の直径)など、週数に応じた成長をしているかを確認しながら、これらの数値を元に赤ちゃんの体重を推定し、順調な成長を確認します。

胎位(赤ちゃんの向き)の確認

赤ちゃんが頭を下にした正常な位置(頭位)か、逆子(骨盤位)になっていないかをチェックします。

羊水量

羊水が少なすぎたり多すぎたりすると、赤ちゃんに影響が出ることがあるため確認します。

胎盤の位置

胎盤の位置(低置・前置などがないか)、厚みや成熟度を確認します。胎盤の位置によっては分娩方法に影響するため、妊娠中期〜後期に特に注意します。

へその緒(臍帯)の状態

付着位置(中央・辺縁・卵膜付着)、首や体への巻きつきの有無、場合によっては血流の状態を必要に応じて確認します。血流に問題があれば追加の経過観察や管理を行います。

このように、妊婦健診ではいくつかの項目を確認しながら、出産に向けた赤ちゃんの成長を見守っています。

注意が必要なのは、妊婦健診はお母さんの健康と、赤ちゃんがスタンダードな成長曲線から極端に外れていないかを確認するもので、赤ちゃんの異常をみつけるための視点で行われる検査ではないということです。

赤ちゃんの染色体異常や病気の可能性について調べたい場合は、出生前検査という詳しい検査がありますので、そちらを検討しましょう。crumiiでは、こちらの記事で詳しく解説しています。

妊婦健診の費用と補助制度

妊婦健診は健康保険が使えないため、自己負担が発生しますが、多くの自治体が費用を軽減するためのクーポンや助成金などの制度を用意しています。

妊婦健診の自己負担はいくら?

妊婦健診は健康保険の適用外なので、1回あたりの費用は病院や検査内容によって幅がありますが、だいたい5,000〜15,000円前後です。全体としては14回の健診を受けた場合、分娩費用とは別に、10〜20万円程度の自己負担が一般的でしょう。

ただし、初期検査など、血液検査でたくさんの項目を行うときは、その分費用が高くなることもあるため、病院の案内を事前に確認することをおすすめします。

しかし、検査で引っかかったりすると、追加の検査やその治療には保険が適用されることもあります。過度に心配しないようにしましょう。

妊婦健診補助券の使い方と注意点

妊婦さんが少しでも経済的な負担を軽減できるよう、妊娠届を提出すると、各自治体から母子手帳と一緒に「妊婦健診補助券」が交付されます。この補助券を健診ごとに使用することで、自己負担額が軽減されます。

自治体と提携しているクリニックであれば、補助券を使用すると、値引した費用の支払いで済む場合が多いですが、提携外の場合(例えば、居住地の自治体とは異なる職場近くのクリニックで健診を受けるケースなど)は、一旦全額を自己負担したうえで、自治体に申請して償還払の手続きをすることで返金される仕組みになっています。母子手帳を受け取った際には、この辺りの手続きについても相談しておくとスムーズです。

また、転居や里帰り出産などで、健診先と分娩先が異なる場合、自治体が途中で変わるので、補助の範囲や金額が異なることがあります。転居先や里帰り先の自治体に必ず事前に確認し、手続きや必要な書類の準備を忘れないようにしましょう。

医療費控除の対象になる?

妊婦健診にかかる費用は、「医療費控除」の対象になります。医療費控除とは、一年間の医療費が一定額を超える場合に税金の還付を受けられる制度です。妊婦健診にかかった領収書や明細書は捨てずにしっかり保存し、確定申告の際に提出しましょう。控除額は家庭ごとの収入や医療費の額で変わりますが、少しでも負担を軽くするために忘れず利用してくださいね。

自治体や国の補助金は忘れずに申請を!

妊娠した際には、自治体や国などから、補助金や給付金が受け取れるものが多くあります。

東京都にお住まいの妊婦さんを例にとると、赤ちゃんファーストギフト(東京都)、妊婦のための支援給付(こども家庭庁)、出産育児一時金(ご加入の医療保険の保険者)など、受け取れる給付金がいくつかありますので、確認のうえ申請をしましょう。

ケース別:健診スケジュールの注意点

妊婦健診には一般的なスケジュールがありますが、妊娠中の状況やライフスタイルによっては調整が必要になることもあります。特に多くの妊婦さんが悩む「里帰り出産」や「ハイリスク妊娠」について、気をつけるべきポイントを確認しましょう。

里帰り出産・転院時の対応

「実家で出産したい」「転勤で引っ越すことになった」など、妊娠中に病院を変える場合は、スムーズに引き継ぐ準備が必要です。特に里帰り出産では、妊娠30〜34週頃を目安に実家近くの病院へ移ります。その際には、それまでの健診結果や検査データを記録した「紹介状(診療情報提供書)」が必要になります。紹介状がないと再度検査をすることになり、費用や時間が余計にかかることもあるので、引越しや里帰りのタイミングを早めに医師に伝え、紹介状の準備をしてもらうようにしましょう。

分娩施設の予約は早めにとっておく

また、帰省先によっては事前予約が必要があったり、事前に受診しておく必要のある分娩施設もあります。必ず妊娠初期の時点で分娩を希望している旨の連絡を入れて、どのタイミングで受診が必要かなど、確認しておきましょう。

地方の分娩施設では、32週までに紹介状を持って来てください、という比較的ゆるめの施設もありますが、特に首都圏の分娩施設では、妊娠初期にはもう予約を締め切っているところも多いです。いざ実家に里帰りしようと思ったらどこもあいていない!ということも起こり得るので注意が必要です。

双子・高齢妊娠などハイリスク妊娠の場合

「双子だと健診回数は増えるのかな?」「持病があるけど特別な注意が必要?」と気になる方も多いかもしれません。実際、双子をはじめとする多胎妊娠や、お母さんに持病がある場合などは、通常の妊婦健診よりも頻繁に通院する必要があります。妊娠中期以降、通常より早めに週1回以上の健診となることもありますし、状況によっては妊娠後期に入院して慎重に経過をみることもあります。特別な対処が必要になるケースがあることを覚えておいてください。

まとめ|妊婦健診をしっかり受けて、安心できるマタニティライフを

妊婦健診は、お母さんと赤ちゃんを守る大切な定期健診です。初期から後期まで、必要な頻度と検査内容について解説してきました。通院費用の補助制度や医療費控除など、お金の負担を軽減するための方法も上手に活用し、できるだけ不安を少なくして出産を迎えられるように事前に準備しておきましょう。

また、里帰り出産やハイリスク妊娠の場合は特別な対応が必要ですので、妊娠初期の頃からの早めの準備や、主治医との密な連携がポイントになります。

これらの予備知識が、これからマタニティライフを過ごす方や、妊活を始めている方の助けになれば幸いです。

【参考文献】

国税庁 HP 妊婦の定期健診のための費用

産婦人科診療ガイドライン 産科編2023

厚生労働省 出産育児一時金等について