HPVワクチン接種率が日本1の山形県…地元の産婦人科医が教えてくれた意外な秘策

HPVワクチンの接種率は、じつは都道府県によって大きく違うのをご存じですか? 47都道府県のうちもっとも接種率が高いのは、山形県です。そこで山形市にある「さとこ女性クリニック」院長で、産婦人科医の井上聡子先生にお話をうかがいました。

東北はHPVワクチンの接種率が高い

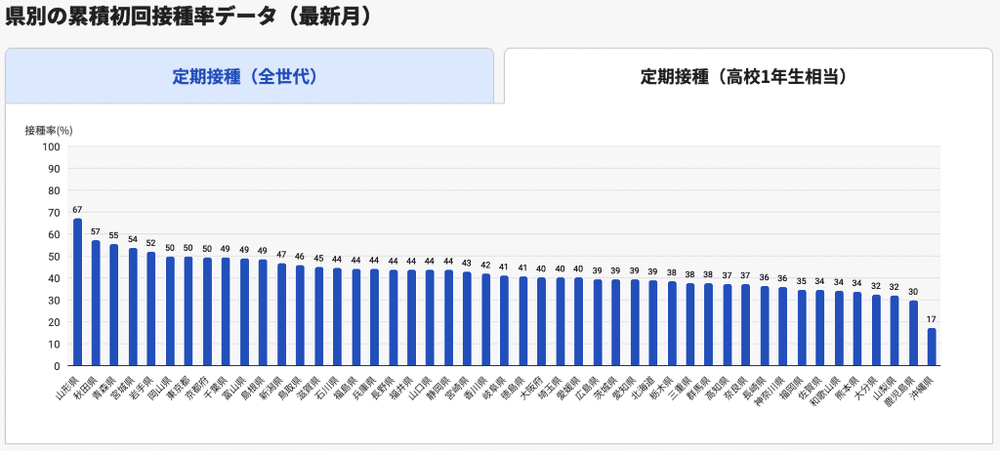

今年7月、医療従事者向けサイトを運営する企業・エムスリーが、子宮頸がんを予防するHPV(ヒトパピローマウイルス)ワクチンの接種率を推計したサイト「ワクチンJAPAN」を開設しました。

このサイトによると、高校1年生相当で少なくとも1回はHPVワクチンを接種している人は41.9%。「HPVワクチンの積極的推奨の差し控え(2013年6月〜2022年3月)」が行われる前は約7割だったわけですから、まだまだ少ないといえます。

ところが、都道府県別に見ると、もっとも接種率の高い山形県は、なんと67.3%。2位は秋田県で57.1%、3位は青森県で55.3%、4位は岩手県で51.8% 、5位は岡山県で50.0%と、トップ5に東北4県が入っています(福島県は惜しくも44.1%で16位)。最下位の沖縄県では17.1%ですから、かなり差がありますね。※取材が行われた8月初旬現在。

では、この都道府県によるHPVワクチンの接種率の差は、なぜ生まれたのでしょうか。

山形市でHPVワクチンの接種率向上のための取り組みを続けてきた産婦人科医・井上聡子先生は「東北全体に共通する理由が3つ、山形県だけの理由が1つ、合計4つの理由があると思っています」といいます。

東北全体に共通する接種率が高い理由

井上先生によると、まず東北全体に共通する理由の1つは、東北5県がうまく連携できていることです。HPV(ヒトパピローマウイルス)ワクチンの接種が再び積極的勧奨となったことを受け、接種に関する相談支援と医療体制の強化を図る事業「HPV予防接種拠点病院整備事業」が設けられました。その東北ブロックは、1県1〜2程度の医療機関が拠点になっていて主に大学病院です。

「HPVワクチンによる副反応疑いが出たときには、拠点病院がすぐに対応してくれる約束ができていたので、各診療所の医師たちは安心して接種を進められたと思います。どこにつなげたらいいのかわからないと困りますからね」(井上先生)

このほか東北では、公益財団法人「日本学校保健会」の東北保健大会が行われていますが、その研修会でもHPVワクチンについての発表が行われたり、さまざまな取り組みがあったといいます。

東北全体に共通する2つ目の理由は、学校における性教育に力を注いできた歴史があるから学校や行政との連携が取りやすかったことだそう。

以前、東北地方は中絶率が高かったため、2001年頃から性教育をしっかり行うようになりました。青森県は特に学校医として産婦人科医が指定されているほどです。

「東北では性教育に力を入れてきたので、中絶率が下がった今も、産婦人科医や助産師、保健師などが学校で講演を行いやすいんです。教育委員会や小中高校の校長や教頭、養護教諭との連携が取れているんですね。山形県では産婦人科医会が把握しているだけで年100件程度の性教育活動を行っています」(井上先生)

そして東北全体に共通する3つの理由は、ずばり「医師の数が少ないこと」。これはむしろマイナスになりそうにも思えますが、井上先生は次のように話します。

「田舎は患者さんの数も少ないですが、医師の数も少ないので、医師会や学会等に所属している医師は診療科を越えて、ほぼみんな少なくとも名前や顔は知っています。だから、HPVワクチンの接種率向上のために共同で取り組みやすかったのだと思います」(井上先生)

じつは、これは医師だけに限りません。医師と学校関係者、医師と行政関係者、学校関係者と行政関係者、みんなが「顔が見える」からこそ、連携をとりやすかったといいます。

山形県で独自に行なわれた「草の根活動」

一方、山形県独自の理由は、地元の医師による人脈を活用した広報活動にあったのではないかと井上先生は考察します。

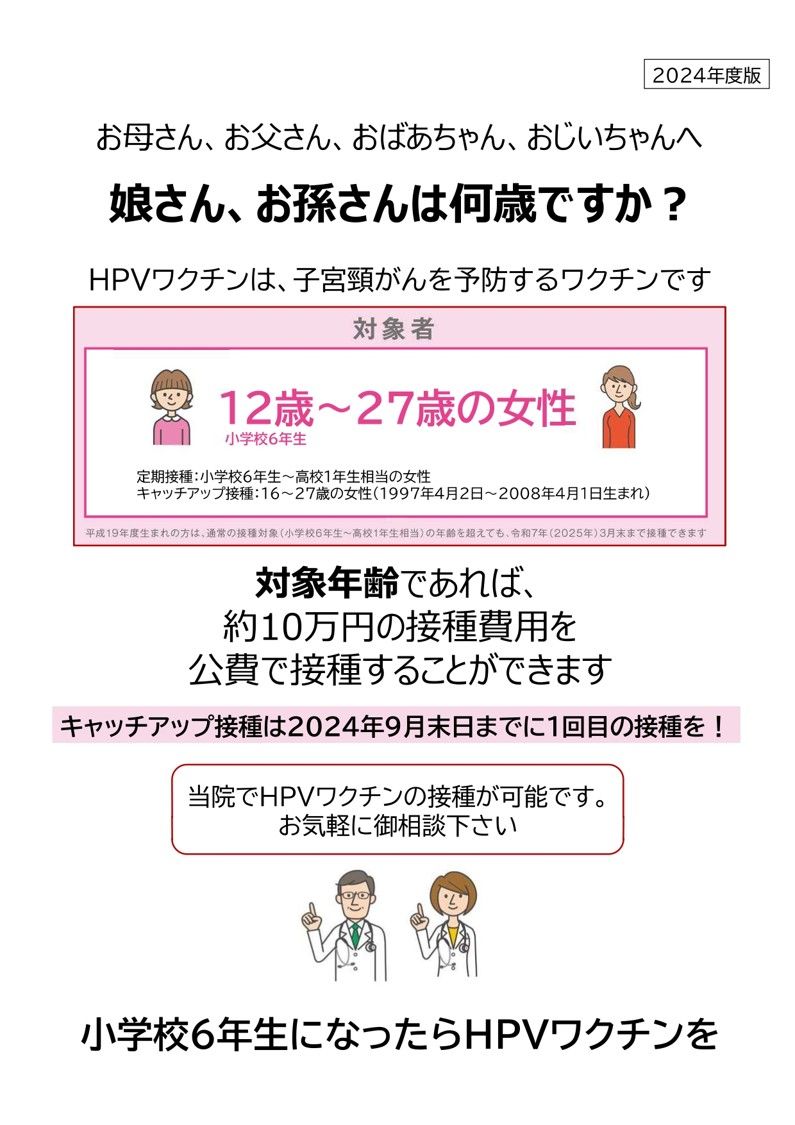

「地元の医師が地道に、診察室で説明するだけでなく、学校で子どもや保護者向けに講演を行ったり、地元の新聞やラジオ、テレビで情報発信を行ったり、ポスターを掲示したり、継続的にHPVワクチンの広報活動を行なったのが大きいと思います」(井上先生)

|

地方出身者にはよくわかる話ですが、地元の商工会議所やライオンズクラブ、ロータリークラブ、歯科医師会、薬剤師会、町会などに必ず同級生や友人、親戚などがいるもの。その人たちにお願いして、さまざまな場所……例えばスーパー、飲食店、薬局、ガソリンスタンドなどにポスター掲示してもらったといいます。

「私自身もポスターをプリントしては、いろいろなところに貼ってもらいました。するとサブリミナル効果ではないけど、HPVワクチンを身近に感じてもらえるようになって、接種時期や必要性が理解され、接種者が増えたのです。まさに草の根運動ですね」(井上先生)

|

山形県では、産婦人科医や小児科医だけでなく、内科や整形外科の医師たちも協力して、HPVワクチンの接種を行なったそうです。

「なにしろ医師の数が少ないので、産婦人科医と小児科医だけでは足りないんです。地域によってはどちらの医療機関も近くにないということもあるほど。ただ、HPVワクチン接種のための研修会が開かれたので、他科の先生たちも安心して接種できたんじゃないかなと思います」(井上先生)

こうしてHPVワクチンの接種率が上がれば、将来の子宮頸がんを防ぐことができるわけですが、さらにおまけが。それは早い時期から産婦人科が身近な存在になることで、月経異常などについても相談しやすくなるのです。まさにいいことづくし。

最後に今後の目標についてうかがったところ、次のように話してくださいました。

「HPVワクチンの積極的推奨の差し控えが行われる前にはもっと高い接種率だったわけですから、やはりさらに接種率を向上させたいですね。そのためにHPVワクチンと子宮頸がん検診の大切さについて、これからも地道に広めていきたいと思っています」(井上先生)

大西まお

編集者、ライター。出版社にて雑誌・PR誌・書籍の編集をしたのち、独立。現在は、WEB記事のライティングおよび編集、書籍の編集をしている。主な編集担当書は、宋美玄著『産婦人科医ママの妊娠・出産パーフェクトBOOK』、森戸やすみ著『小児科医ママの「育児の不安」解決BOOK』、名取宏著『「ニセ医学」に騙されないために』など。特に子育て、教育、医療、エッセイなどの分野に関心がある。