【保存版】災害時の妊婦と授乳ママの防災ガイド|母乳・粉ミルク・液体ミルク・コップ授乳まで徹底解説

9/1は防災の日。小さな赤ちゃんを育てている家庭にとって、大きな災害が起きたときに真っ先に頭をよぎるのは「赤ちゃんの命をどう守るか」ではないでしょうか。授乳中は、ただでさえ育児の疲れや不安が多い時期。そこに停電や断水、物資不足といった困難が重なると、母乳やミルク、避難所での授乳はどうすればよいのか、とても心配になります。

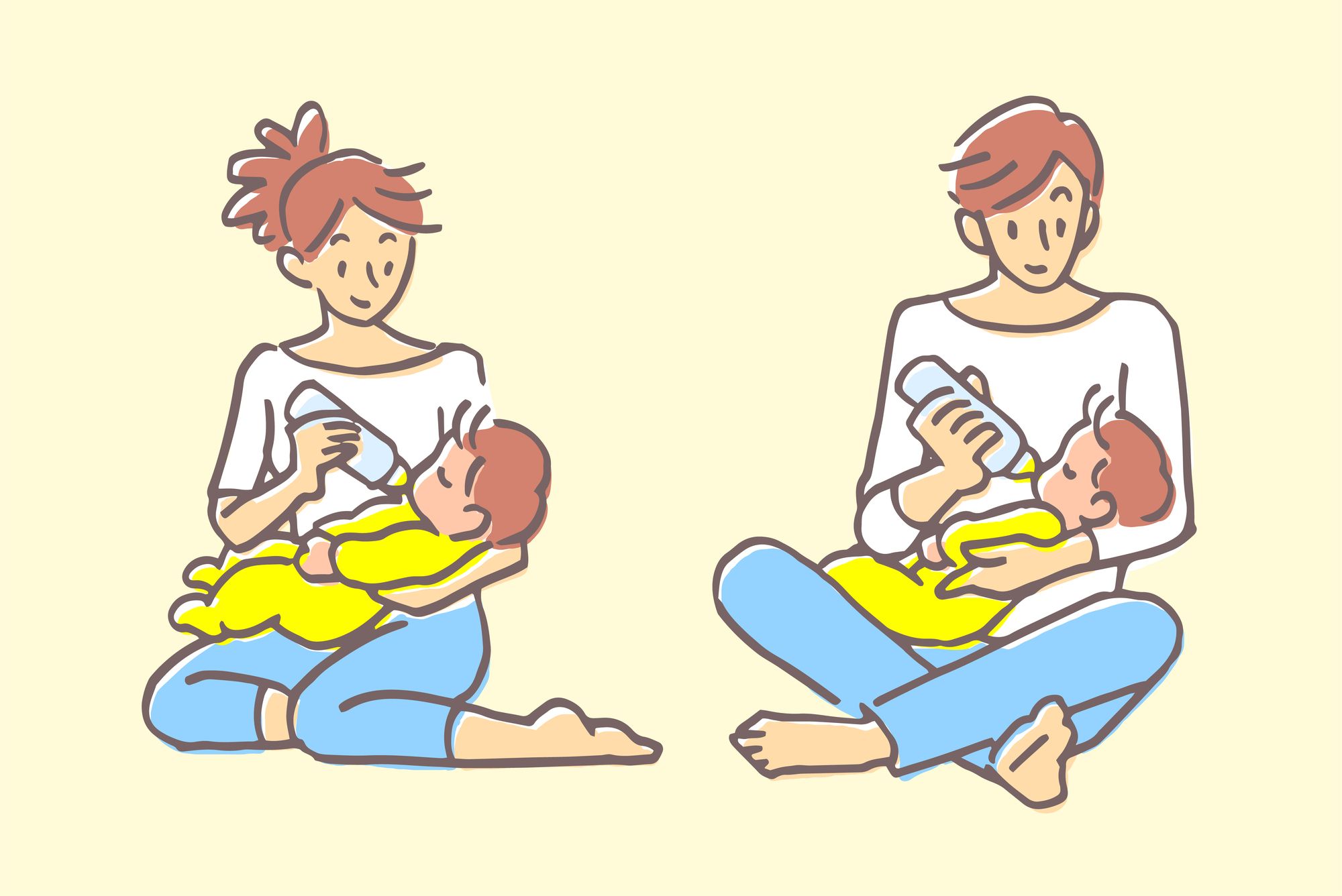

この記事では、災害時に妊婦さんや授乳中のお母さんが安心して過ごせるように、母乳・粉ミルク・液体ミルクの使い分けや、哺乳瓶がなくてもできる「コップ授乳」のやりかた、平時から備えておきたい防災グッズの中身までを徹底解説します。

災害時にまず知っておきたい「母乳・授乳」の基本

災害時でも母乳は多くの場合続けられます。お母さんの食事や水分が一時的に十分でない場合でも、母乳の分泌はすぐにストップするわけではありません。ただ、災害時のストレスなどで、一時的に止まってしまうことはあります。

まずは落ち着いて、お母さん自身の休息・水分補給・体温の維持を確保し、「いつもどおりに抱く・吸わせる」ことを意識してください。不足した分は液体ミルクや粉ミルクで補いましょう。

ミルクが足りている赤ちゃんのサインは、

①授乳後に機嫌が落ち着くこと

②尿が薄い色で定期的に出ること

③健診や計測で体重がゆるやかに増えていること

の3つが目安になります。迷ったら、避難所の保健師・助産師や母子保健窓口に相談を。

授乳を継続するコツは、抱く→吸わせる→休む→水分をとるのサイクルです。痛みや乳首の傷が気になるときは、抱き方・含ませ方を調整すると楽になります。入手できるなら授乳クッションやタオルを、難しければ衣類や毛布を丸めて代用し、普段通りに近い形でましょう。

災害時の母乳・粉ミルク・液体ミルクの使い分け

災害時の授乳手段は可能ならひとつに固定せず、状況に合わせて柔軟に対応しましょう。断水・停電でも続けやすいのは母乳、衛生管理とお湯が確保できるなら粉ミルク、開封してそのまま使えるのが液体ミルク、それぞれの強みがあります。どれを選んでも「赤ちゃんの安全とお母さんの無理のなさ」が最優先です。使い分けのポイントと実践のコツを解説してみます。

母乳

水・停電・物資不足の場面でも、お母さんがその場にいれば、乳首の衛生管理に気をつければいいので、安全性と供給の安定性という面では優れています。抱く回数を増やす、肌と肌を触れ合わせる、夜間も需要に応じて吸わせる──こうした「頻回授乳」が分泌維持のカギ。

粉ミルク

粉ミルクは無菌ではありません。哺乳瓶などの殺菌やお湯をわかすことができる環境なら活躍します。サカザキ菌などを減らすため、沸騰後に少し冷ました約70℃の湯で調乳し、十分に冷ましてから与えます。作り置きは衛生管理が難しいので、残ったミルクは廃棄します。

液体ミルク(乳児用調製液状乳)

開封してそのまま与えることができ、災害時の強い味方。薄めずにストレートで使用し、清潔な容器に移し替えるのが基本です。パッケージは紙パックや缶のタイプ、薄くて嵩張らないパウチタイプもあります。常温保存が可能で、賞味期限は容器によりますがおおむね約6か月〜約1年ほど。備蓄に適しているうえ、お出かけの時にも荷物が減るので普段使いにも活躍してくれます。

液体ミルクのいいところは、缶タイプの液体ミルクには専用の乳首アタッチメントがあること。缶にアタッチメントを装着したり、紙コップに移し替えたりするだけで、衛生的に赤ちゃんにミルクを飲ませることができます。

哺乳瓶がなくても安心!「コップ授乳」のやり方

哺乳瓶が足りない、洗浄・消毒が追いつかない――そんな時はコップ授乳(cup feeding)という方法があります。小さな紙コップや計量カップを使って、赤ちゃんの下唇に縁を軽く当て、口に流し込まずに「自分で舌先ですする」のを待つのがコツです。授乳前には手を清潔にして、赤ちゃんを起こして準備をします。

手順(紙コップの例)

1. 手指を洗います(ない時はアルコール消毒)。

2. 搾乳または液体ミルクを2/3程度まで注ぎます(なみなみ入れすぎないように)。

3. 赤ちゃんをやや起こした姿勢で抱きます。

4. コップは傾け過ぎず下唇に軽く当て、赤ちゃんが自分で取り込むのを待ちましょう。

5. むせたら無理に注がず、いったん休みます。

災害時にコップ授乳ができると洗いやすい・使い捨てにできるので、避難所や断水で衛生管理が難しいときにも清潔なミルクをあげられるメリットがあります。本番で慌てずにすむように、事前に練習してみましょう。(写真付きのCDCの解説はこちらにあります)

| 授乳婦さんにおすすめしたい災害時の備え | |

|---|---|

| (1) | 住んでいる地域の「災害拠点病院」「周産期医療センター」「保健センター」の場所と連絡先は必ず把握を。 |

| (2) | 母子手帳や赤ちゃんのアレルギー情報は「紙+スマホ」の二重保存を。 赤ちゃんのアレルギー情報は紙とスマホの両方に残す。 |

| (3) | 液体ミルク+紙コップ授乳の練習は平時からしておく。 いざという時のために一度はやってみて傾け方などコツを知っておくと安心。 |

災害時の持ち出しチェックリスト【授乳婦さん・乳児編】

基本は普段のバッグでOK。防災バッグには大人用の食料と備品、赤ちゃんの予備を。

授乳中の方や赤ちゃん連れの避難で必要なものはずばり『普段からお出かけで必要になるもの一式』です。

普段使いのバッグで最小セットとして組み、防災バッグには予備分や避難の際に必要なものを、バッグを分散して準備しておきます。

ポイントは、お出かけしないときにも持ち出せるようにしておくこと。

今日は終日おうちにいてお出かけはしない、という日も、明日の準備も兼ねていつものバッグの中に入れておくだけで、万が一の時にそのまま防災グッズとして持ち出せます。外出から帰ったら、使った分だけおむつを入れておく、子育て中はそこまでの余裕はないかもしれませんが、ちょっとした工夫で、グラッと来たときにすぐに持ち出せるようになります。

可能な範囲で、使いながら備える「ローリングストック」、今日から無理なく始めておきましょう。

「ママがいる」とは限らない。はぐれても授乳できる準備を。

これはとても大切なことなのですが、乳児とお母さんがいつもセットでいるとは限りません。能登の震災のときも、たまたまお母さんが出かけている最中に地震が発生して、お父さんが着の身着のまま、赤ちゃんを連れて避難所へ逃げてきたというケースがありました。

そんなに遠いところでなく、すんなり合流できれば良いのですが、災害時にはそうも言っていられません。電車が止まってしまったり、道路が寸断されたりといったこともあり得ます。うちは完全母乳だからミルクの準備は大丈夫でしょ、と思わずに、防災グッズの中には、必ずミルクを準備しておきましょう。

普段のバッグに入れてあるもの

・母子健康手帳、健康保険証

・おむつ、お尻ふき

・授乳用ケープ、ミルクのセット

・ガーゼ・タオル

・ゴミ袋

・小分けのアルコール

・抱っこ紐

・非常食、離乳食

非常時の防災バッグに入れておくもの

・液体ミルク、専用アタッチメント

・スプーン、紙コップ(小さめのカップ)、キッチン用ラップ

・非常食、離乳食の予備

・ビタミン剤(大人用)

・着替えや靴、防寒具など

・生理用品、ビデ

・マスク

・使い慣れたおもちゃなど、赤ちゃんが安心できるもの

よくある質問(FAQ)

Q1:災害時に母乳が出なくなった!どうすれば良い?

多くは一時的な分泌低下です。頻回に抱いて吸わせる、肌と肌の触れ合い、休息と水分で回復を目指します。必要なら搾乳やコップ授乳でしのぎ、助産師・保健師に相談を。公的ガイドも、災害時の授乳継続支援を明記しています。

Q2:妊娠中だけど上の子への授乳は続けていい?

体調が安定していれば多くは継続可能です。ただし出血・子宮の強い張り・痛みなどがあれば中断して受診を。妊産婦の支援資料は、赤信号サインへの早期対応を勧めています。

Q3:粉ミルクが手に入らない/衛生管理が難しい時の代替は?

優先は母乳・搾乳、液体ミルク。やむを得ず粉ミルクを使うなら、約70℃で調乳し、残乳は捨てる・作り置きしない・器具はできるだけ清潔に。コップ授乳は哺乳瓶代替として有効です。

Q4:液体ミルクの保存と期限は?

常温保存が可能。直射日光・高温を避け、紙パックはおおむね約6か月、缶は約1年が目安(製品表示で確認)。薄めず、清潔な容器に移して与えます。

Q5:避難所でプライバシーを守って授乳したい

国の防災チェックリストでは授乳室・女性専用区画の設置を求めています。遠慮せず運営に申し出てください。もちろん、ケープやタオル、パーティションの活用も。

まとめ

災害を防ぐことは難しいですが、日頃から準備をしておくことは可能です。ここまで、母乳は続けられることが多く、粉ミルクや液体ミルクも状況に応じて活用できること、哺乳瓶がなくてもコップ授乳という方法があることをお伝えしてきました。

平時から母子手帳や薬、ミルクやおむつを「普段のバッグ」にそろえ、予備を防災バッグに分散しておけば、慌ただしい避難時に時間を短縮することができます。

避難所では遠慮せず「授乳中です」と申し出ましょう。育児にいっぱいいっぱいで、なかなか余裕がないとは思いますが、9/1の防災の日を期に、少しだけ考えてみてもらえると嬉しいです。

【参考文献】

妊産婦を守る情報共有マニュアル 厚生労働省

エコノミークラス症候群の予防のために 厚生労働省

赤ちゃんとママを守る防災ノート

cop feeding infants CDC

消費者庁 乳児用液体ミルクってなに?

厚生労働省 避難所等で生活している妊産婦、乳幼児の支援のポイント