crumii編集長・宋美玄のニュースピックアップ #24

妊産婦の自殺の統計から、ストレスを抱える母親像が浮かび上がる

今回はこちらのニュースについて取り上げたいと思います。

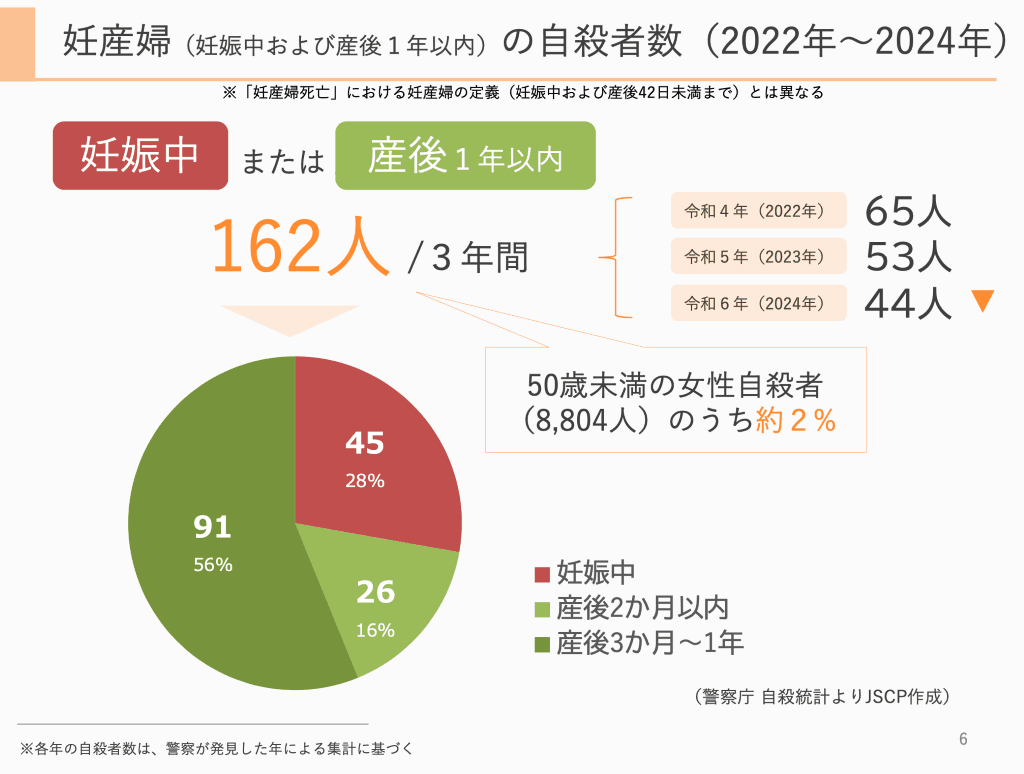

【妊産婦の自殺、3年間で162人 20代前半と40代前半でリスク高く】(毎日新聞)

2022年から2024年の3年間で、全国で162人の妊産婦(妊娠中や産後1年以内)が自殺で命を落としたことが、日本産婦人科医会の調査で明らかになりました。年齢別では40〜44歳と20〜24歳の層で自殺死亡率が特に高く、家庭問題やうつ病、子育ての悩みが大きな要因となっています。

妊産婦死亡の最も大きな原因を占める「自殺」

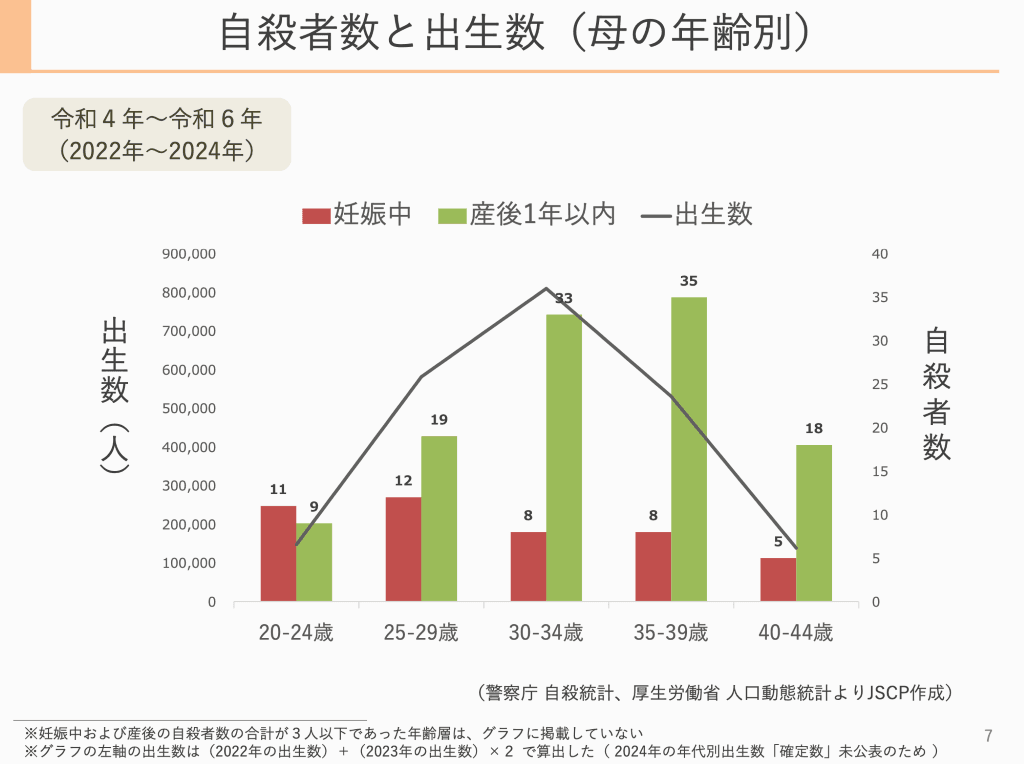

2020年以降、自殺は妊産婦死亡の最も大きな原因となっています。従来の妊産婦死亡統計は妊娠中または産後42日以内の死亡しかカウントされず、産後42日以降の自殺の実態が十分に把握されてきませんでした。2022年からは自殺統計に「妊娠/産後1年以内」という項目が新設され、より正確な状況が把握できるようになりました。妊産婦全体の自殺死亡率は10万出生あたり7.3人で、特に妊娠中では20〜24歳、産後では40〜44歳が最も高くなっています。

ストレスにさらされる妊産婦たち

傾向として、妊娠中の自殺には「交際問題」が多く、産後は「家庭問題」が中心となっています。妊娠中の自殺の原因は、妊産婦以外のものと比較すると、配偶者がある場合は「家庭問題」が多く、配偶者がない場合には「交際問題」が多いとされています。妊産婦以外の自殺に比べ、パートナーシップや家庭内での問題など、本来なら一緒に妊娠を喜んだり、共同して育てていくような前向きな関係になるべき人との関係性が、自ら死を選ぶほど行き詰まってしまったというケースが多いということだと思います。

産後1年以内の自殺については、87%に配偶者があり、未婚の割合は多くありません。その多くが夫婦関係や家庭内の悩みに起因しています。健康問題の中では、うつ病による影響が79%と非常に高く、産後の自殺理由の詳細を見ると、家庭問題の中でも子育ての悩みが82%と突出しています。

日本産婦人科医会の報告によれば、パートナーや夫との関係悪化、望まない妊娠、早産や新生児異常、NICU入院、子育てへの不安などがリスク因子として挙げられています。

これらを総合すると、妊娠中の自殺は比較的若い年齢層で、未婚や望まない妊娠などパートナーとの関係が不安定な場合に起こりやすいと考えられます。臨床の現場でも、妊娠を告げた途端に相手の態度が急変したり、連絡が取れなくなったりすることで大きなストレスを抱える妊婦さんは少なくありません。一方で産後の自殺は比較的高齢の層に多く、子育てへの不安や悩み、既往のうつ病や精神的な不調、赤ちゃんの医療的問題などが重なってリスクが高まります。

妊産婦の自殺を防ぐためにしたいこと

妊娠中や産後のこうした状況は非常にストレスフルで、自殺リスクが増すのも想像に難くないのではないでしょうか。ハイリスクな因子が分かっているのですから、社会として支援し、自殺を防ぐ仕組みを強化することが欠かせません。妊婦健診への公的補助をさらに充実させ、かかりつけをもつことへの経済的・心理的なハードルを下げること。(この4月から「出産・子育て応援交付金」の制度が始まりました。詳しい記事はこちら)

医学的、社会的ハイリスク妊婦を医療現場から行政や福祉につなぐこと、産後ケアの充実など、より長い期間のサポートが重要です。特に、産後3か月から1年の間に自殺が半数以上起きている現状を考えると、預かり保育やレスパイトケアを含めた継続的支援が必要だと思います。

一方で、望まないタイミングでの妊娠や、妊娠をきっかけにパートナーとの方向性の違いが浮き彫りになるという問題は、制度だけで解決できるものではありません。妊娠を前向きに希望しない男女がセックスをする場合、双方が確実性の高い避妊を行うことを当然とするための避妊法のアクセス向上、性教育の充実は当然必要です。

それだけでなく、妊娠するような行為をした相手に対して男性が無責任な行動をとることを抑止するため、何らかの形で責任を促す仕組みが必要ではないでしょうか。孤立出産のニュースのたびに上がる議論ですが、現状では女性ばかりが負担を背負っているように思えます。(孤立出産についてのニュース解説はこちら)

女性ばかりに負担を押し付けない社会へ

医学や医療の進歩により、産科合併症で命を落とす妊産婦は減ってきました。しかし、妊娠中、もしくは産後に赤ちゃんを残して自死を選ばざるを得ない母親がいる現実は、本当に胸が痛みます。数字として表に出てくるのは自殺が既遂となった方だけですが、その裏に同様の状況で苦しんでいる妊産婦が何倍も、何十倍も、もしかするともっと多くいるはずです。「妊娠は女性の自己責任」「母親になったら、どんな環境でも子育てを苦に思わないはず」という社会の価値観を変えていかなければなりません。

母親に負担を押し付けず、パートナーや家族が育児の手間や責任を分かち合い、社会も支える仕組みを整えることが、母親だけでなく子どもたちの幸せにもつながるのではないでしょうか。

【参考文献】

JSCP 「いのちを育む妊産婦の危機 ~自殺の実態と今後の課題~」

日本産婦人科医会 医療安全部/母子保健部 関沢 明彦(昭和大学医学部産婦人科学講座)「自殺による妊産婦死亡について」